ポケット時刻表の魅力

構造系部門

港湾・空港グループ

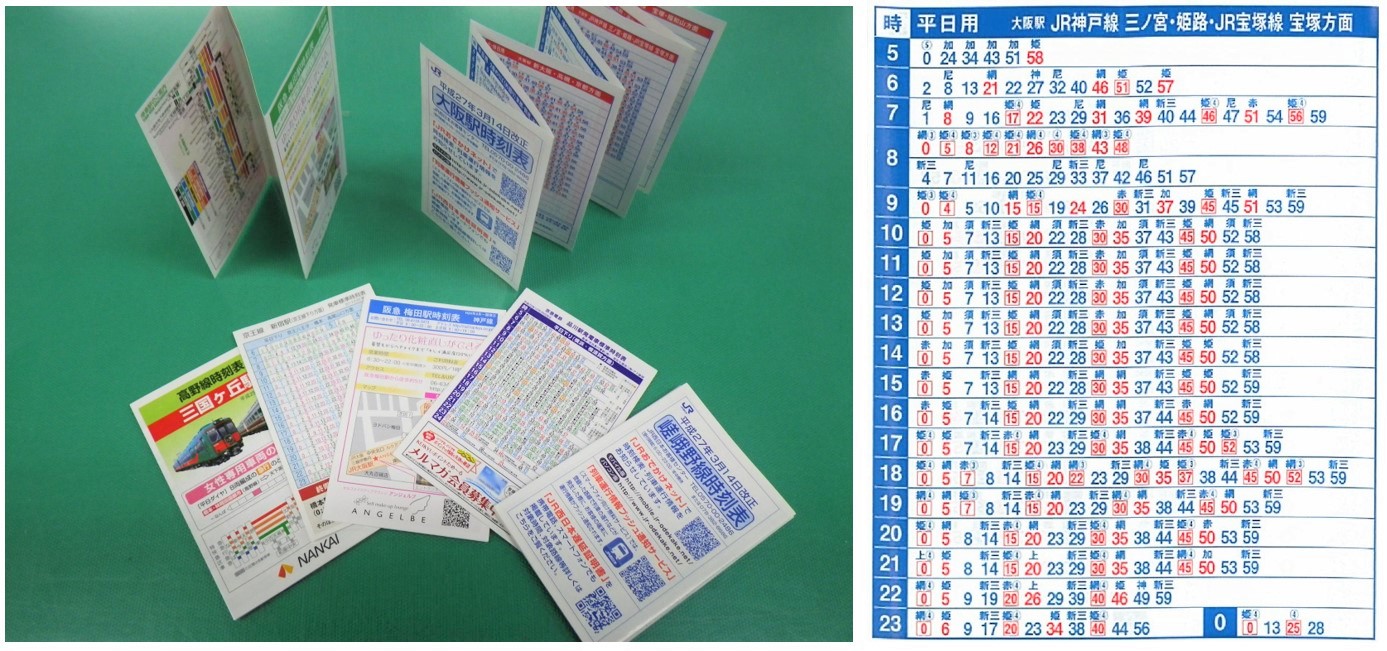

かつて駅で配布されていたポケット時刻表=通称“ポケ時”をご存じでしょうか。その駅から列車が出発する時刻を表形式に並べた時刻表を、携帯しやすいようにポケットサイズに折りたためるよう工夫して印刷された、紙の時刻表です。スマートフォンの普及や利用者の減少によってすっかり淘汰されてしまいましたが、現在でも高齢者への配慮として駅窓口で配布されているところもあります。

あまり知られていませんが、“ポケ時”は単に時刻を羅列すればいい代物ではありません。列車種別、行先、停車駅など、実に様々な内容が、創意工夫を凝らして詰め込まれており、その様式は様々でした。日本全国の“ポケ時”を見比べてみると、本当に多種多様な特色がありました。

そこでこの場をお借りして、私が長年にわたり収集してきた、鉄道各社が発行する“ポケ時”に焦点を当て、その中にある様々な工夫とともに、その楽しみ方をご紹介します。

見かけの数字

ポケ時”の果たすべき役割は、その駅から何時何分にどんな列車が発車するかをわかりやすく示すことです。しかし、実際には発車時刻だけではなく、列車種別や行先などの様々な情報が付加されています。鉄道各社は、ポケットサイズという限られた紙面の中で、必要とされる情報を詰め込みつつ、利用者が判別しやすい時刻表を制作するために、様々な工夫を凝らしていたのです。

“ポケ時”は、駅に掲示されている時刻表とは体裁が異なる場合が多いです。(筆者のような愛好家を除いた本来の)“ポケ時”利用者は一見さんではなく、日常的にその駅を利用する人々だからです。そういった人々は、「予定している移動がいつその駅からスタートするか」を、駅到着より前に知りたいので、それ以外の情報は、路線や駅の性格を考慮して付加されたりされなかったりしていました。ここにその一例をご紹介します。

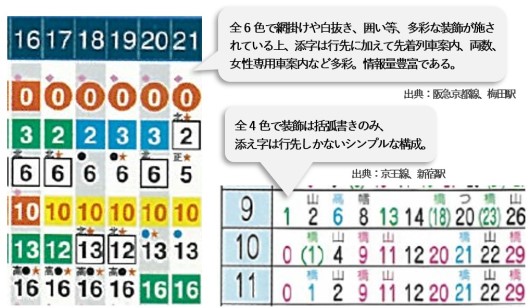

拡大した“ポケ時”(写真1)は、左の写真が関西、右の写真が関東を代表する私鉄ターミナル駅、梅田駅と新宿駅の時刻表です。両路線とも多数の列車種別、行先が存在し、都心から郊外へ向けて走る通勤路線であることは共通していますが、紙面に存在する情報は大きく異なっています。両者ともフルカラーであること、種別ごとに色分けられていること、行先の頭文字が添えてあることは共通です。

左側に示した梅田駅では、数字に様々な網掛けが成されており、色・形状による判別が容易になっています。数字の上に行先の頭文字が添えられていますが、時刻に対して小さめの文字です。種別が多い一方で、行先パターンが比較的少ないことが読み取れます。★印は両数が短いこと、●印は途中駅での接続情報、◆印は女性専用者を連結していることを示しており、情報量は豊富です。

一方、右の新宿駅では種別の判別は単に数字の色分けのみです。行先表示のサイズはこちらの方が大きくなっています。行先パターンが比較的多く、より重要な情報だということがわかります。記号による凡例がないのは、注釈する必要がないほどに多数の列車が走っている故かもしれません。

“ポケ時”不要? 美しきパターンダイヤ

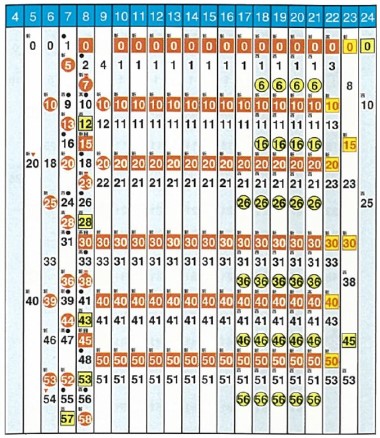

多くの“ポケ時”を見ていると、自然と駅の発車時刻を覚えてしまうことがあります。特にパターンダイヤと呼ばれる、1時間あたりに一定の本数が走っているダイヤでは、もはや“ポケ時”など不要と言えるほどに、発車時刻がわかりやすくなります。

例えば写真2に示したターミナル駅では、10時以降は基本的に10分間隔=1時間あたり6本の綺麗なパターンダイヤが組まれています。特急:0、普通:1と発車時刻の下1ケタがわかっていれば、発車時刻は簡単に覚えられます。10分間隔(6本/h)から、12分(5本/h)、15分(4本/h)、20分(3本/h)、30分(2本/h)くらいまでのパターンダイヤが一般的でしょうか。“ポケ時”では駅の時刻表を一目で確認することができ、このパターンを見つけやすいので、携帯電話を取り出す手間が省ける意味でも覚えておいて損はありません。

凡例が多い時刻表

“ポケ時”の中でも最も上級者向けなのが、凡例表示が複雑なタイプです。

写真3の“ポケ時”では、時刻表示に添える記号だけで10種以上もあります。“どの駅で” “どこ行きの” “何に”接続するかという乗り継ぎ情報を漏らさず記載してあるが故に、記号のオンパレードになっているのです。

ポケットサイズを超えた“ポケ時”

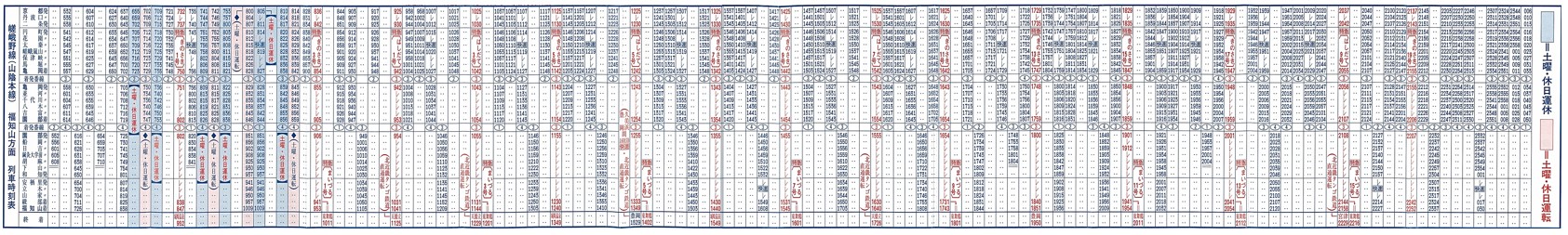

列車が少ない路線では、駅で配布される“ポケ時”でも書店で販売されている時刻表と同じ列車時刻表形式になっているものがあります。いくら本数が少ないといっても、1時間に1本以上列車がやってくるような路線では、紙面幅が全長1m弱におよび、到底ポケットサイズとは呼べないものもあります(写真4)。

一般的な“ポケ時”サイズにするためには、何度も折りたたむことになるうえ、目的の時間帯を探すのも大変です。各駅で異なる“ポケ時”を印刷せずに済むというメリットを重要視した結果でしょうか。

大事な終電

駅利用者にとって最も“ポケ時”が役立つ場面の一つが、終電の時刻を調べるときです。時間帯が遅くなるにつれ、到達可能な駅が少なくなっていくので、時刻表上だけで終電を判断するのは多少難しいものです。

そこで、終電時刻が明記された“ポケ時”が存在します(写真5)。終電を逃した際のダメージが大きい地域では、このような心配りも重要なのです。

最後に

“ポケ時”はポケットサイズの紙切れでありながら、その中には様々な興味深い要素が隠れていました。日常利用の路線でなくとも、パターンダイヤや終電の時刻を覚えていると意外と役立つため、“ポケ時”を集める意義もそれなりにあったものです。

乗換案内にすっかり頼りっきりとなった今の世の中では、“ポケ時”の存在や世界観は忘れ去られてしまうかもしれません。とはいえ、様々な個性と奥深さを秘めた“ポケ時”が、これからも残っていたらいいのにと、スマホの画面を眺めながら思う次第です。