はじめに

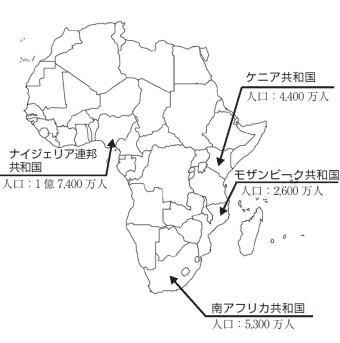

アフリカの鉄道は、ヨーロッパ列強による植民地時代の19世紀後半から20世紀初頭にかけて整備が進みました。1960年頃から相次いだアフリカ諸国の独立後は各国に鉄道の運営が引き継がれましたが、多くの国では収支の悪さや維持管理不足などから鉄道施設の荒廃や技術の低下が進みました。

1980年頃からは民営化等が進められた国もありますが、その運営状況や維持管理状況などは国によってまちまちです。

南アフリカの鉄道

南アフリカ最初の鉄道は1860年6月に開業しており、日本よりも歴史が長いです。

鉄道は貨物輸送が主体であり、内陸部の鉱山や炭田から港まで鉄鉱石や石炭の重量貨物輸送も行われています。これらのうち鉄鉱石線はジャンボと呼ばれる積載量100トンの貨車を電気機関車5両が最大で342両牽引する3.4万トン輸送が行われており、貨物列車の長さは約4200mもあります。これは営業列車として世界最長であり、南アフリカの鉄道は、高軸重の重量貨物輸送において高い技術を有しています。

旅客鉄道は、主要都市間を結ぶ輸送と都市内の輸送が行われています。都市内鉄道はメトロレールと呼ばれ、南アフリカの最大都市ヨハネスブルグを含む6都市で運行されています。

また、ハウトレイン(GAUTRAIN)はヨハネスブルグと首都プレトリアを結び、さらに国際空港を結ぶ約80kmの路線であり、2010年のFIFAワールドカップの開催にあわせて整備された新しい鉄道路線で、アフリカ最速の160km/hで運行しています。

ナイジェリアの鉄道

鉄道は旧宗主国の英国により導入され、路線延長は約3800kmです。貨物輸送が中心ですが、旅客輸送も都市間および都市内で行われています。施設の老朽化のため貨物輸送、旅客輸送ともにピーク時に比べると輸送量が減少しています。

現在、首都アブジャおよびラゴスにおいて都市鉄道の整備が中国の建設会社により進められています。ラゴスは人口2,000万人規模であるにも関わらず、都市鉄道が整備されていないため交通渋滞が深刻化しており、一刻も早い整備が望まれています。

ケニアの鉄道

国内の鉄道はケニア鉄道によって運営されており、営業キロは2,500kmに及びます。国内最大の港湾であるモンバサ港とナイロビなどの内陸都市やウガンダなどの内陸国の間を結び、国内外の長距離物流を担っています(都市間旅客列車はナイロビ〜モンバサ間の3往復/週のみ)。ナイロビ市内には、道路渋滞を解消するために、複数の都市鉄道路線の整備計画があります。

ナイロビ近郊のコミュータートレイン

2013年からはナイロビ近郊に既設線を利用したコミュータートレインが運行されています。車両は改造されて快適で、駅にはスロープや自動改札機なども導入されています。郊外の駅にはパークアンドライド施設やスーパーも併設されています。激しい道路渋滞に直面しているナイロビにおいて鉄道通勤の便利さを市民が認識すれば、通勤や生活スタイルが大きく変わっていくものと思われます。ですが、現時点の運行本数は数本/日であり、運行頻度の改善が課題です。

モザンビークの鉄道

モザンビーク港湾・鉄道公社が運営しており、アフリカ南部内陸部で産出する鉱物資源などの輸送を主な目的としています。首都マプトと郊外とを結ぶ旅客列車も運行していますが本数は少ないです。

マプトの郊外では軌道や構造物(跨線橋、小橋梁)の維持管理状況は良好で、南アフリカからの重軸重の貨物列車に問題なく対応できているようです。郊外の駅ではプラットフォームはなく、大木の木陰で人々が列車を待っていました。付近では近所の少年たちがマンゴーを売るなど、のどかな雰囲気です。ディーゼル機関車に牽引された客車が入ってくると状況は一変、超満員の車両から人々が降り、代わりに多くの人が乗り込んでいきます。小さな子供にとっては過酷な状況です。危険な乗降口付近は若者たちの定位置になっているようで、他の人々の乗降が終わると彼らは再び同じ手すりにつかまりました。

さいごに

近年、アフリカの大都市において自動車登録台数が急激に伸びており、それに伴って道路渋滞が激しさを増しています。そのような中、各都市では公共交通機関の整備を喫緊の課題として認識しており、都市鉄道やBRTの計画などが目白押しです。

いくつかのドナー機関では、初期コストの小さいBRTプロジェクトを多くの都市で推進しています。また、アフリカでの存在感が急激に大きくなっている中国は、既にいくつかの大都市で都市鉄道整備を手がけています(中国は鉄道以外のインフラ整備や商業においても存在感は非常に大きいです)。

日本はJICAが複数の都市で交通マスタープランを策定するなどの動きはありますが、アフリカの都市鉄道プロジェクトへの本格的な参入はこれからです。各国の政府機関において日本製品への信頼や日本企業参入への期待などを耳にします。コンサルタントを含む日本の建設業が進出できる余地はまだまだ十分に残されています。

山本 尚央

YAMAMOTO Naohisa

総合技術本部

技術マネジメントグループ

チームリーダー

左近 嘉正

SAKON Yoshimasa

鉄道系部門

東京鉄道グループ

サブリーダー