オンライン革命と都市とは

近年のIT技術の進歩により、バーチャルなコミュニケーションモードが発達しました。Facebook,Line,Twitter,I n s t a g r a mなどのS N S( S o c i a l Networking Service)の誕生です。我々は実世界とバーチャルな世界が互いに交錯する世界に生活するようになったのです。スマホが利用可能になる前は、通信のためのノードは空間に固定していました。通信コミュニケーションは、主として予約やアポ、文書送付など実世界のコミュニケーションのための補助的役割にとどまっていました。

スマホの普及により、バーチャルなコミュニケーションが場所に限定されなくなりました。かくして、実空間とバーチャル空間の分離が進みました。さらに、新型コロナ禍により、テレワークやオンライン会議の導入が世界的規模で一気に進みました。これは、オンライン革命と呼ぶべき歴史的な出来事です。

新型コロナ感染の衝撃

2020年春。街角から人が消え去り、人々は自宅に身を潜めました。しかし、自宅が防御シェルターとなるというのは最近の出来事です。かつてのペスト等の感染症は、動物による感染仲介を通じて蔓延していきました。上下水道の発達、廃棄物処理、公衆衛生という生活インフラの充実により自宅待機が可能になりました。

街角から人が消えたとはいえ、物や人的サービスの流れを止めるわけにはいきません。医療、物流、生産、サービス等、実世界に根ざした現場が機能することにより、社会システムを維持することが可能となります。人間はバーチャルな世界だけでは生きていけないのです。

新型コロナの感染は、人間社会を成立させる人間の「つきあいの原理」を介して広がりました。ビジネスのアイデア、知識を社会に浸透させる「つきあいの原理」も同じネットワーク特性を持っています。コミュニティ、事業所、さらにはレジャー教室に至るまで、実世界において小さな集団(クラスター)が形成されます。クラスターの外側にも知識が拡散されます。さらに、人々の広域的なつながりにより、遠隔地にも拡散されます。

知識は、人的なネットワークを通じて社会全体に拡散されます。目的を絞った知識の共有化のためには空間移動が前提となります。しかし、オンラインを通じて世界的な規模で知識を共有化することも可能です。オンライン会議を実現するためには、会議を設定するホスト機能が必要です。時間制約を克服するためにビデオを併用することも可能です。ハイブリッドなコミュニケーション様式により人々の時間的制約が緩和されます。コミュニケーションのハイブリッド化は、新しいビジネスモデルを生み出すチャンスでもあるのです。

グレート・リセット

危機の時代には、創意工夫や発明を生むエネルギーが生まれます。新たな経済や社会モデルが誕生し、暮らし方や働き方が変化します。リチャード・フロリダは、このような根本的な変革をグレート・リセットと呼びました(図1)。フロリダは、高速鉄道で結び付いた知的文化水準の高い国際的メガ・コリドーがグレート・リセットの旗手になると述べています。

折しも、リニア中央新幹線の建設が進み、国際的メガ都市が、リニア新幹線により1時間程度で連結されるようになります。その結果、メガ都市を行き来する仕事や活動が早ければ半日で終わります。メガ都市からアジアの各都市に、数時間以内で到達できます。メガ・コリドーの形成により、1日の生産性が増加し、生活にゆとりが生まれ、より多様な生活パターンを楽しむことができます。交通費用の減少は、より多くの人々に移動の機会を与えます。しかし、交通時間の短縮がもたらす効果はさらに複雑です。

過去1世紀にわたる経済発展により、交通費用が所得に占める相対的割合は継続的に減少してきました。リニア中央新幹線による都市圏間移動の経済的負担感は次第に減少します。都市間の移動時間の短縮により、それまで1つの都市内で閉じていた買い物・レクリェーション活動が、都市の境界を越えて広がります。市場のワンマーケット化です。さらに、e-コマースの発達は、ワンマーケット化の動きを促進します。

ワンマーケット化と相まって、コリドーを構成する都市のコンパクト化が進展します。都市圏の交通時間の短縮と比較して、都市内のアクセシビリティの改善の速度は大きくはありません。さまざまな都市インフラの継続的な蓄積により、都市内アクセシビリティの改善が実現します。1つ1つのプロジェクトの効果が小規模で限定的であっても、局所的改善が結果的に都市内アクセシビリティの改善につながります。都市のコンパクト化の効果をあなどってはいけません。都市内アクセシビリティの高い都市圏が、グローバル経済の中で国際競争力を持ちます。

ハンス・ヴェストルンドは、このような都市のコリドー化の進展と、それを構成する都市圏のコンパクト化が進展する現象を「ポストアーバン化」と呼びました(図2)。先進都市圏のポストアーバン化が、文化や経済、宗教が異なる世界の多くの先進地域において同時に進展しています。このことは、現代社会の変革をもたす大きな力が、世界的なスケールで同時代的に作用しているからに他なりません。

図1 R.フロリダ「グレートリセット」

早川書房

図2 H.ヴェストルント、T. ハース編

「ポストアーバン都市・地域論」ウェッジ

ポストアーバン社会

人生100年時代になったとはいえ、1日の時間が変化したわけではありません。しかし、間違いなく我々の生活は忙しくなりました。スマホを用いてネットを探索します。SNSやオンライン機能を通じたコュニケーションに多くの時間を費やします。また、知識や技術が陳腐化する速度があまりにも早くなりました。新しいIT技術を習得するために時間を費やします。さらに、価値観の多様化や家族パターンや社会生活パターンの変化を反映し、新しい生き方に必要な知識や技術を学ぶために時間を消費することが必要になりました。

人間の1日は、労働、レジャー(飲食も含む)、家事、育児、介護、移動等に配分されます。人間は忙しくなり、ますます時間が足らなくなります。時間のプレッシャーに対抗するためには、労働、家事、育児、介護、移動等の活動の中で、アウトソーシング可能な部分に対して合理化を積み重ねていくしかないように思えます。ビッグデータ技術、AI技術の発展が、それを経済的に可能とならしめています。自動運転やリニア新幹線、航空ネッワークの発展が、移動のために利用する時間の効率化をもたらします。このような1つ1つは小さな活動の合理化であっても、さまざまな分野におよぶ総合化により、レジャーや学習のために費やす時間を獲得し、時間制約を克服しています。

1つの思考実験として、IT技術が極端に発達し、e-コマース、e-バンキング、e-製造業、テレワークが、あまねく行きわたったような社会を考えてみましょう。新型コロナの感染により、このような社会は決して夢物語ではないことを我々は経験しました。都市を人間が仕事・消費を行うための場と考えれば、IT技術が高度に発達した社会では、都市の存在意義は消滅してしまいます。もちろん、物流・配達の効率性のためには、人は集積した方がいいです。しかし、物流の効率化を求めて、家庭が集積するとは考えにくいです。

それでも都市が存在するとすれば、その理由をどこに求めるべきでしょうか。人間の活動の中で、アウトソーシングできない学習とレジャー活動を行うためには、都市空間が必要となります。都市は人間がフェイス・ツゥ・フェイスのコミュニケーションを行う場です。お稽古事、豊かな環境での食事や気の置けない友人との語らい。それは、人間にとって本源的な活動です。もちろん、都市空間において買い物や、労働通勤といった活動の重要性が消滅することはありません。しかし、将来の都市社会においては、次第にその重要性が低下するでしょう。

ライフパターンと価値観の多様化

人々は、独身生活、シングルファミリー、単身赴任者など、多様なライフパターンを持っています。親と子どもで構成される核家族はむしろ例外的になってきました。さらに、人々の価値観も多様になってきました。とりわけ、年齢による価値観、ライフパターンや行動パターンの差異が顕著です。

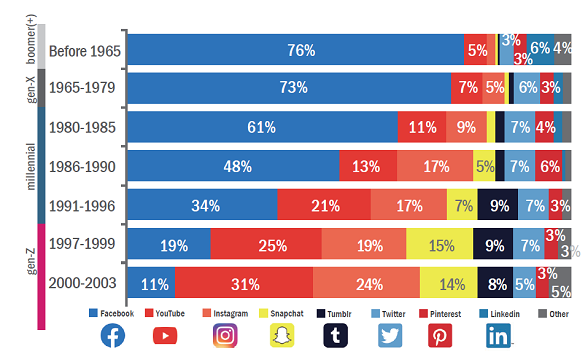

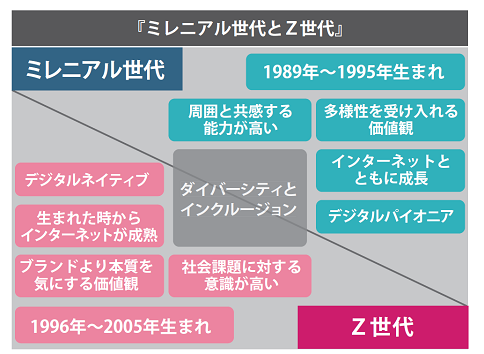

都市生活者の多くが、ベビーブーム世代を含めてスマホやSNSを利用しています。高齢者ほどフェイスブックへの依存度が大きいですが、若年層になるほど使用するメディアが多様化しています(図3)。やがて、ミレニアル世代、Z世代と呼ばれる特徴をもつ世代が都市生活者の中心になります(図4)。

ミレニアル世代、Z世代の特徴は外出率が高くないといわれます。将来の都市がレジャー、学習が主体となる時代が訪れても、都市空間に人間を集められるでしょうか。新しい価値観に基づいた都市空間の魅力向上策が不可欠です。たとえばプロジェクションマッピング。5Gを用いて沿道の建物を全部映像に変化します。夜、御堂筋の景色がラスベガスに変わります。新大阪駅前に巨大なパブリックビューを設置し、甲子園のアバター空間を作ります。スマホ環境で育った若者世代が、都市空間でレジャーを楽しむためには、個々人では実現できない仕掛けが必要となります。

図3 世代別SNS利用パターン 1)

図4 ミレニアル 世代とZ世代 2)

都市空間のカスタム化

現代社会は、なにかと忙しく、時間にしばられています。「(物質的に)豊かな社会」は、時間にゆとりのある社会ではありません。ゴルフやテニスはもちろんのこと、コーヒ一一杯でも消費するのに時間がかかります。人間が豊かになればなるほど、時間の制約が厳しくなります。人間は、このような豊かさのパラドクスを、同時消費により克服してきました。

家庭の中に多くの耐久消費財を持ち込まれています。パソコン、CDプレイヤー、TV、家具などなど。多くの財を同時消費します。家庭内の消費は家庭の好みに応じて徹底的にカスタマイズされています。しかし、一度外出すれば状況は一変します。外出時における同時消費は、景観、文化活動、レジャー機会、いわゆる公共財や集合的消費財で構成されてきました。家庭内の同時消費の充実性と比較して、公共的な都市空間における同時消費のメニューがいかに充実していないことか。

IT技術の発展は外出時の消費可能性を大きく変えました。WALKMANの出現は画期的でした。いまではスマホの普及で外出時の同時消費の可能性は飛躍的に増加しました。それでも家庭内とのアンバランスは否めません。スマホでは複数のことを同時にできません。

学習であれレジャーであれ、それらは個々人の時間を投資せざるを得ないがゆえに、それはあくまでもプライベートなものです。顧客との接点、その重要なポイントにおいて、サービスの個人的なカスタマイズ化を達成することが必要となります。ともすれば標準化され易いサービスを個人の趣向に合わせてカスタム化します。それが日本的な「おもてなし」の価値の源泉です。

日本的ホスピタリティは、豊かな社会を実現するための重要な価値の源泉です。公共的空間(「はっ」とする場)の豊饒性が高まるほど、個人性が垣間見える機会(「ほっ」とする場)の価値は否応なく高まっていきます。関西は、そのための社会的技術に関して、国際社会でも卓越した優位性を持っていると思います。

プラットフォームとしての都市

近代都市は、パリやロンドンをはじめとして、ターミナル都市として産声をあげました。都市は、異なる交通モードや路線のターミナルとして、旅客にアクセスサービスを提供し、多くの訪問客や乗り継ぎ旅客を引きつけるプラットフォームとして発展しました。IT技術の発展により、カーシェリング、自転車シェアリング、MaaSなどの交通プラットフォームが形成されています。クレジットカードから観光振興のDMOに至るまで、多様なプラットフォームが発展し、シェア経済が、生活のすみずみまで浸透しています。

ノーベル経済学賞を受賞したジャン・チロルは、プラットフォームを介した取引について深い洞察を行っています。例えば、UberやGrabなどの配車システムは、それに加入する顧客やサプライヤーが増加するほど、プラットフォームの魅力が上がり、さらに多くの顧客やサプライヤーがメンバーになります。市場厚の経済性という現象です。プラットフォームを介した取引市場は、単に需要と供給で価格が決定されるような市場と比較して、はるかに複雑な構造を持っています。

チロルは顧客やサプライヤーが負担するプラットフォームの利用料金の配分を変化させることにより、プラットフォームを介した取引量に違いが生じるような市場を2面市場と呼びました。すべてのプラットフォームが2面市場ではありませんが、2面市場における料金の決定は、需要と供給の均衡で価格が決定される市場より、はるかに難しい政策判断が必要となってきます。

個人の立場にたてば、消費行動は本来的にパーソナルなものです。一方で、公共交通をはじめ公的な都市サービスは、システム全体の効率性を可能な限り担保するように提供しなければなりません。個人のニーズの充足と都市システム全体の効率性を確保するため、さまざまなプラットフォームを効果的にデザインする戦略が必要になってきました。都市において地域に密着したサービスは、多くの零細な経営主体により提供されています。これらのビジネス活動が成立するためには、地域コミュニティが健全でなければなりません。その一方で、地域コミュニティの健全性は個々のビジネス経営が健全であることが前提となります。そのためには、ビジネスとコミュニティが一体となって動くような官民連携の地域プラットフォームづくりとプラットフォームを機能させるような人材の育成が不可欠です。

筆者が関連するJAAM(日本アセットマネジメント協会)では、官民連携の地域プラットフォームの企画・運営を行なえるようなTAM(タウンアセットマネジャー)を養成するためのセミナーを始めました。オンライン技術が普及した今日、それぞれの地域のニーズに応じてカスタム化させたセミナーを開催することやオンライン技術を通じて、人材や才能をシェアすることも可能になりました。

都市デザインのフロンティア技術

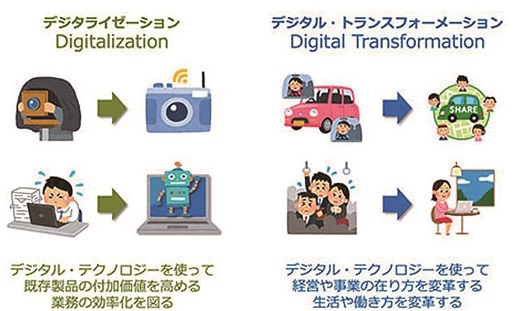

シェア型プラットフォームを運営するためには、必然的に個人のニーズに関する膨大な情報を処理し、それに合わせて公的サービスを調整することが必要となります。ビッグデータ、AI、Digital Twinなどの新しい技術が、都市におけるさまざまなプラットフォームの運用を可能にしつつあります。 新型コロナ禍の中で、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション:図5)の遅れが指摘されています。DXは単一の組織のデジタル化ではありません。組織の垣根を越えて情報をシェアできるようなシステムが必要となります。DXを実現するためには、組織間の情報を流通させるプラットフォームのデザインとそれを運営する事業者が不可欠です。

スマート社会の進化は、実社会とバーチャルな社会という2つの世界の分化をますます深化させます。しかし、実社会の発展には多くのステークホルダーの金銭的、時間的投資が必要であり、歩みは必ずしも早いものではありません。スマート社会を実現するための社会的技術が必要となります。

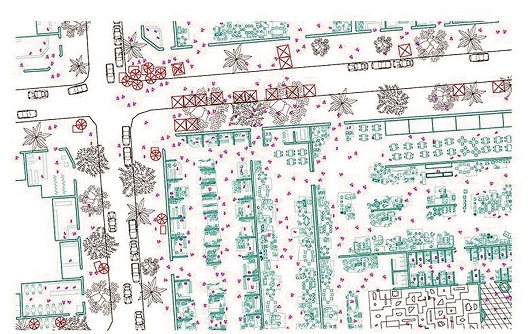

都市デザインの分野でも、モニタリング技術、IoT(Internet of Things)、ビッグデータ、AIT、シミュレーション等々、新しい社会技術が現れてきました。一方で、社会技術を使いこなす方法論が発展していません。例えば、交通システムの分野では、旧態依然とした4段階推計法のプロセスに大量のデータを落とし込んで終わっている事例も少なくありません。最新のCAD技術、仮想空間技術を用いれば、都市空間のDigital Twinを構築することができます。問題はその先です。新しい都市空間において、人、モノ、情報がどのように配置され、どのように動くのでしょうか。3次元動的シミュレーション(図6)の出番です。数個の代替案を描き、それらを定性的に比較します。そういう時代ではないのです。Digital twin上で無限に多くの代替案を発生できる時代です。課題は、3次元空間の望ましさをどのように評価するかです。都市空間の効率性だけでなく、健康・安全性の面も考慮した都市空間の評価体系を開発すべき時代になりました。

IoT技術は、これまで分散的に発展してきたシステムを相互に連結し、システムのシステム化を実現する潜在的な力を持っています。それはシステム化されたインフラシステムと、それを利用する人間による社会システムのシステム化によって実現化されます。社会の進化は、このような複合されたシステムによるユビキタス化によってもたらされると思います。

【参考資料】

1) https://www.collagegroup.com/2016/08/26/social-media-platforms-gen-z-millennials-love/

2) 図解で読み解く方程式

https://www.zukai.site/entry/2019/05/27/200351

3)【 図解】コレ1枚で分かる「デジタライゼーションとデジタルトランスフォーメーション」

https://blogs.itmedia.co.jp/itsolutionjuku/2018/12/post_654.html

4) https://paisajetransversal.org/2020/06/

技術顧問 京都大学名誉教授