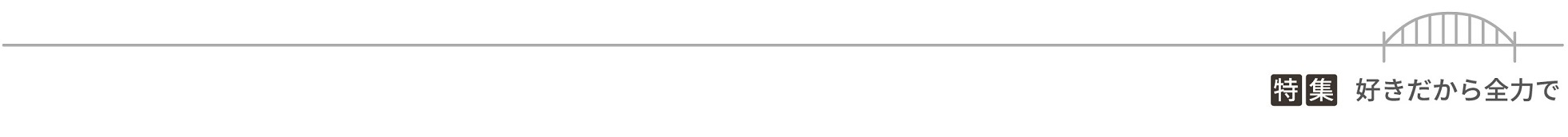

2021年6月に75周年を迎えたCFK。昨年度から新統括となった道路第二グループの小野統括、橋梁・長寿命化グループの小松統括と同グループの森チームリーダーの3人が社会に出て20年以上仕事を続けてきた経験を振り返り、これからのCFKを牽引していく思いについて、意見を交わしました。

土木を目指すキッカケ

小松:子供のころからモノづくりが好きでした。最初は自分の思いを表現できる建築家にあこがれていましたが、次第にスケールの大きいものづくりができる土木技術者を目指すようになりました。

森:「株式会社神戸市」と言われていた時代に神戸で生まれ育ちました。毎年、地下鉄が伸び、山や海に新しい街が次々とでき、日々街が広がって行くことに「ワクワク」して、自然と土木の仕事がしたいと思うようになっていました。

小野:私も神戸で生まれ育ったのですが、高台にある高校の教室から見える建設中の明石海峡大橋にあこがれて、土木の世界に入りました。

3者3様の経歴

1)CFKに入社するまで

森:地元が好きだったので、地元の市役所に就職しました。学生時代の好きな科目が構造力学だったので、構造計算のある設計に携わりたかったのですが、配属されたのは計画の部署でした。

異動が多い役所では長く設計に携わることができないと思い、設計コンサルタントに転職しようと思いました。

小松:同業の建設コンサルタントに就職しました。1年目の新入社員は全員が情報営業部配属で、その後沖縄転勤となり、沖縄勤務期間が最も長かったです。この頃は、まだ専門分野をもたないユーティリティープレーヤーでした。沖縄には米軍基地が多くあり、その基地内における土木設計業務などを中心に実施していました。

沖縄時代にある高架橋をCFKと一緒に設計する機会があり、その時のCFKの管理技術者のリーダシップと抜群のチームワークで仕事をしている姿にあこがれ、この会社で橋梁設計をしたいという思いがこみ上げ、転職しました。

森:縁がありましたね。私も隣の設計係の発注業務で、CFKが地下鉄の設計をしていました。評判が良くて、その時に大学院卒業後の転職先はここだと思っていました。

2)CFKから出向

小野:CFKが最初の就職先で地下構造物設計の部署に配属されましたが、その後、2度の出向の機会がありました。

最初は、CALS関連(電子納品要領等の作成)の標準を作っている財団への出向でした。次は、計画系の研究機関への出向で、地方都市の交通安全・TDM関連の研究と周辺自治体からの交通計画系の受託業務に携わりました。

いずれの出向先でも、これまでの経験とは異なる仕事内容でした。

3)社外の業務経験でのキヅキ

小野:2度目の出向は私以外がドクターばかりで、研究では追いつくのがやっとでしたが、チームを組んで一つの研究を作り上げていく過程は、プロセスは違えど、CFKで経験したものと同じでしたので、周りの方々の力を借りながら作り上げていくことができたと思います。

一方、受託業務ではそれまでにCFKで培ったノウハウを最大限に活かして先導することができました。

これらの経験を通して、コンサルタントに求められる能力は設計技術だけではなく、マネジメント力や課題解決能力だということにも気づくことができました。

小松:前職の沖縄勤務時代は、技術者数が少なく、擁壁・函渠といった構造設計から道路設計、米軍基地内の土木設計などあらゆるインフラの設計をしなければいけませんでした。

ただ、今となってはその経験により、多角的な物事の捉え方や課題解決能力が養われたと思っています。

森:阪神・淡路大震災直後の神戸市役所に入り、公の土木が果たす役割を近くで見ることができた貴重な1年でした。役所で経験したことは発注者の考えを理解する上で役立っています。

チーム力を発揮した仕事

森:天王寺駅前の阿倍野歩道橋はコンペから設計、2013年の供用開始まで約10年間携わりました。地上は重交通交差点、地下は地下鉄と地下街があり、どこを施工するにも課題ばかりでしたが、CFKメンバー、大阪市担当者、施工業者やハルカス関連会社と知恵を絞り合い、様々な課題を乗り越えました。関係者全員が一体感を持って、チームとして取り組んでいました。(写真1)

小野:2008年度に設計した地元神戸の仕事で、ポートアイランドと市街地を結ぶ港島トンネル延伸部の設計です。道路・地下構造・地盤・設備・下水の5部門が協働して作り上げた業務です。これほど多くの関係者がある中で、主担当で仕事を動かしたのは初めてでした。

各部門間の調整や施主とのやりとりが本当に大変でしたが、苦労したことで思い出に残る業務となっています。完成後に家族で延伸部を通行した際は、「これ、お父さんが設計した道路!」と誇らしかったです。(写真2)

小松:2016年度に設計した熊野川河口大橋(現在工事中)では、橋梁・道路・地盤・河川・環境、測量などCFKの各専門分野メンバーが一丸となって取り組めたと思います。

一つ課題をクリアするとまた経験したことのない課題が湧いてくる一筋縄ではいかない案件で、関係機関協議が多く、発注者と一緒に悩みながら進めたことを昨日のことのように覚えています。このチーム力を評価してもらい業務表彰をいただくことができました。(写真3)

設計コンサルタントの魅力とは

森:設計コンサルタントは顧客が達成したい目標に対して、専門的な技術を提供して、課題を解決する職業だと思います。「専門技術力」を持ち、「コミュニケーション能力」を活かして、顧客の思いを汲みとる。

二人が統括しているグループで受注することが多い詳細設計は、規模が大きく「チーム力」が必要で「品質」を確保したうえで、出来高も達成する「マネジメント力」も重要と思います。複数の力を発揮しなければならない難しい職業だと思いますが、その難しさゆえに大きなやりがいが生まれるのではないかと思っています。

小野:都市計画決定(変更)を目的とした道路設計業務では、線形計算や図面作成だけではなく、対象道路の整備が地域住民にどのような効果をもたらすのかを説明するために、様々なスライドやパンフレットを作成しました。

コロナ禍で説明会の開催日や開催場所が二転三転するなかでの業務管理に非常に苦労し、大変な仕事でしたが、最後に業務表彰を頂いて達成感がありました。表彰の仕組みがあることは、やりがいに繋がります。

森:最近はデザインコンペが多くなり、CFKは土木学会主催の東横堀川デザインコンペや神戸市主催の三宮駅周辺歩行者デッキ設計協議で最優秀賞を獲得することができています。表彰に加え、提案力や技術力で受注できる仕組みがあることは、やりがいにつながりますね。

小野:道路設計分野でもプロポーザルを通じて受注する機会が多くなり、やりたい仕事ができることは、我々のやりがいに繋がっています。我々のグループでは詳細設計をするので、目に見えるカタチになることも魅力ですね。

小松:我々が住んでいるこの地球上に新たに構造物を構築するわけですから、変なものは後世に残せません。非常に社会的責任感のある仕事であり、それが設計コンサルタントの魅力ではないかと思います。

CFKのアピールポイント

小松:橋梁設計の場合、他社は上部工・下部工や鋼・コンクリートで担当が分かれている場合が多いですが、CFKは橋梁設計トータルに携われます。橋梁は地中に基礎があり、地上に桁がある。どちらかの知識だけでは橋として成り立たない。全体バランスが判断できる技術者が必要なので、上部工と下部工で担当を分けることはあえてしていません。

また、大手コンサルのように各地方に技術者が常駐していないので、本社にいながら日本全国の仕事ができることも魅力です。その地域の風土・景観・文化を感じながら、架橋地固有の条件のもとで橋梁設計ができます。

小野:道路概略設計や道路予備設計では橋梁・山岳トンネル・地下構造・河川・地盤など、様々な分野の技術を融合させて設計しますが、CFKは部門間の距離が近く相談しやすい環境にあるので、いろいろな部署の方々を巻き込んで道路設計を実施しています。総合コンサルならではの強みだと思います。

森:個人の専門分野は単一かもしれませんが、CFKにはプロジェクトを円滑に進め、よいものを造るために、関係する分野の知識を一緒に学んで考えようという雰囲気がありますね。

CFKを牽引する

森:これからCFKが成長をしていくために、橋梁分野、道路分野をどのように牽引していこうと考えていますか。

小松:橋梁分野は大手コンサルに比べると、技術者数や業務量の面では太刀打ちできません。我々が橋梁分野で目指すべきは一つ一つのサービス水準をあげることだと考えています。発注者が抱える課題に対して、まずその課題を的確につかみ、あらゆる角度から検証した解決策を提案できるそんな技術者集団を目指したいと思っています。「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」により、2025年頃まではインフラ整備が堅調に推移すると思いますが、国内好況市場がこのまま拡大を続ける傾向は長く続かないと考えます。

その際、真の実力がなければ市場から淘汰されてしまうでしょう。そうならないためにも今できることをしっかり行い、未来への投資を惜しまず実施していきたいと考えています。

小野:「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」では、道路分野でも様々な対策が進められています。その中でも、道路第二グループは道路ネットワークの機能強化対策としての高規格道路の4車線化の推進に注目し、それらの設計に対応できる体制を整備したいと考えています。

道路第二グループは、道路設計+α(地盤調査、橋梁設計、地下構造設計)の技術を持ち合わせた技術者がいることが特徴で、各自の技術力を融合させ、他社との差別化を図りたいと考えています。また、技術継承を目的に、50代前後のベテラン技術者と30代前後の若手技術者をペアで業務に参画させ、一緒に手を動かしてチーム力を発揮できる環境を構築したいと思います。