河川法(平成9年改正)はその目的を「治水・利水・環境の総合的な考慮」としています。しかし、治水が優先された上で環境や景観が考慮されるため、治水と環境はトレードオフの関係にあることが見受けられます。

一方、市民が河川に求めているのは、“非日常”である洪水に対する安全性だけではなく、空間の質や身体的感覚などの“日常”的な河川の良さであると考えます。

この状況を打破する方法論のヒントは、先人の知恵にあるのではないでしょうか。

治水における先人の知恵と工夫

古より「河を治める者が国を治める」と言われるとおり、治水事業はいつの時代も最重要事業のひとつであったと言えます。

甲斐国の戦国武将・武田信玄公が残した当時のハイテク治水技術と言える「信玄堤」は、暴れ川を治めるための知恵と工夫と技の結晶であり、現在でもその役割を果たし、甲府盆地の治水の安定に寄与するとともに、聖牛(注1)などの施設も一部残されています(写真1)。

信玄堤の一つでもある霞堤(注2)や水害防備林などは、今は、治水とグリーンインフラを兼ね備えた施設として注目されていますが、過去に遡れば、自然との共生に配慮しつつ、インフラ整備を行うなど、先人の知恵に学ぶことは今なお多くあります。

(注1)木材を三角錐に組み立て、蛇篭で重しを行い、洪水時の水流を弱める伝統的河川工法

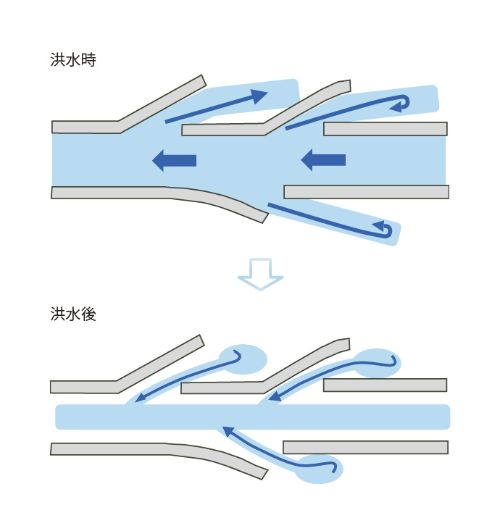

(注2)開口部を設けた不連続な堤防で、洪水時には開口部から堤内地に湛水し、洪水が終わると堤内地に湛水した水を排水する(図4)。

利水面での先人の知恵と工夫

そして、河川においては、治水だけではなく、利水面でも先人の知恵と工夫が詰まった施設が多く残っており、それが今も現役のインフラとして活躍しています。

例えば、灌漑利用において、水は生活や生命に直結する大切なものであり、時には紛争の元になることも多かったのです。そこで河川から引いた灌漑用水を、集落に等しく分配するための工夫として「円筒分水」があり、現在でも現役で活躍しているものもあります(写真2)。

また、2023年9月に土木構造物として初めて国宝に指定された通潤橋(熊本県)も先人の知恵と技術が詰まった“作品”であると言えます(写真3)。通潤橋は、水不足に悩む白糸台地に“水を送るために”造られた近世最大級の石造アーチ水路橋であり、現在も白糸台地の棚田を潤しています。

そして、現代においても何気なく使用しているものの中でも多くの先人の知恵や工夫が詰まっているものも多くあります。と言うよりも、我々はその恩恵の上に生活していると言っても過言ではないのです。

人々の意識を川に戻す

そのような先人の知恵や工夫に敬意を払いつつ、我々、CFK流域治水グループも将来を見据えた計画づくりに取り組んでいます。例えばそのひとつとして、東京都の隅田川が挙げられます。

江戸時代においては、河川を利用した舟運が経済を支えていましたが、当時、利根川水系を経由して東京湾につながる隅田川は、河岸に多くの倉庫が建ち並び、運送業や旅客業が発展するとともに、屋形船や釣り船等による川遊び、堤防での花見、花火見物等の遊興の場となり、経済・文化の中心的役割を担ってきました。

明治時代以降になると、物流は船便から鉄道、さらに自動車輸送へと移行し、さらに高度経済成長期には、工場や家庭排水の影響により河川水質が悪化するとともに、高潮や洪水から住民を守るための防潮堤等の治水工事により川に近づくことができなくなり、人々の意識を川から遠ざけることになりました。

しかし、河川は、本来、人々の生活に近い存在です。河川に求められる機能として治水・利水・環境に加え、日常の利用面での活用にも注力されつつあり、人々の意識を川に戻そうとする潮流になってきています。

そのような流れの中で、CFKは水辺整備事業(かわまちづくり)や河川を利用したウォーカブルネットワークの検討業務等にも積極的に参画しています。

隅田川においては、東京スカイツリーの開業(2012年)を契機に、新たなビュースポットが生まれ、改正された河川敷地占用許可準則を適用したオープンカフェも開業されるなど、魅力的な水辺空間の創出への期待がより一層高まっています。2014年2月に「隅田川等における新たな水辺整備のあり方」が出され、その中で、「水辺の魅力を活かした東京の顔づくり」が示されました。

その後、2023年6月には、「隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方」がとりまとめられ、「未来の東京」の実現に向けて、水辺整備の今後の方向性と取組イメージが示されました。

CFKの取り組みと未来への架け橋

CFKは、2023年度、この取組イメージに示された「隅田川全域での水辺のウォーカブルネットワークの創出」に関する検討に携わる機会を得て、「全体平面図の作成」、「隅田川における動線強化の検討」、「ウォーカブルな水辺空間の修景に関する検討」等を実施し、魅力的な水辺空間の創出に貢献すべく取り組みを進めました。

近年、隅田川は再び人々の生活に近い存在となりつつありますが、業務を通じて感じたこととして、水辺の連続性やアクセス性、夜間照明拡充の必要性、修景性・利便性の向上などの課題も多いため、これからの課題が解決され、隅田川全域での水辺整備が完成すれば、「未来の東京」から見た場合のひとつの風土となり得る事業であると考えます。

現在携わっている事業が、将来的にはその地域の文化や風土となることも想像し、過去~現在~未来の時間軸を考慮した検討が今後も必要であると考えます。

出典

信玄堤ガイドブック(2024年1月、山梨県甲斐市)

通潤橋ホームページ(山都町役場)https://tsujunbridge.jp/

荒川水系隅田川流域河川整備計画(令和4年12月、東京都)

隅田川等における新たな水辺整備のあり方(平成26年2月、新たな水辺整備のあり方検討会)

隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方(2023年6月、未来の東京に向けた水辺整備のあり方検討会)

森兼 政行MORIKANE Masayuki

環境・防災系部門

流域治水グループ

統括リーダー