橋梁模型コンテストについて

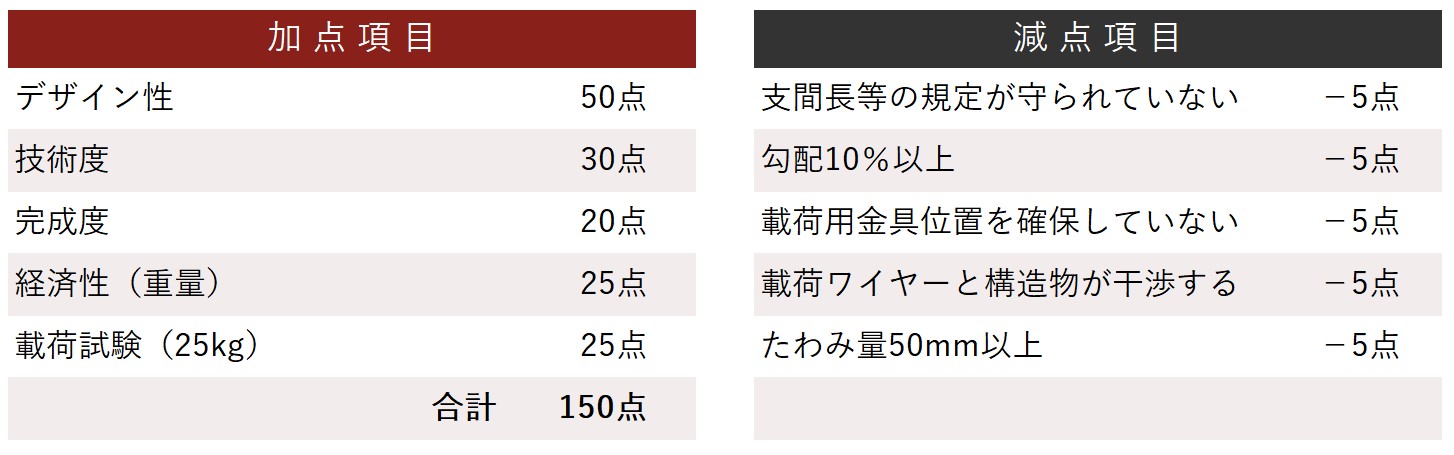

橋梁模型コンテストとは、CFKが18年連続で出場している「建設技術展 近畿」の主要プログラムの1つです。各チーム橋梁模型を製作、展示、載荷試験を行います。下表の評価項目について出来栄えを競い、審査員からの評価が高いチームには最優秀賞、優秀賞が与えられます。

CFKは、公共空間デザインの研究活動の一環として、構造デザイン分野の能力開発を目的に、新入社員を中心にチームを組んで参加しています。今回も部署の異なる新入社員でチームを組んでコンテストに挑戦しました。

コロナ禍以前は会場で製作していましたが、前々回、前回に引き続き事前に事務局から支給された材料で橋梁模型を製作し、会場に持ち込みました。そのため、特にコンテストに持ち込む本番用の橋梁模型は時間をかけて、想いを込めながら製作しました。

想いを詰め込んだ勿忘橋

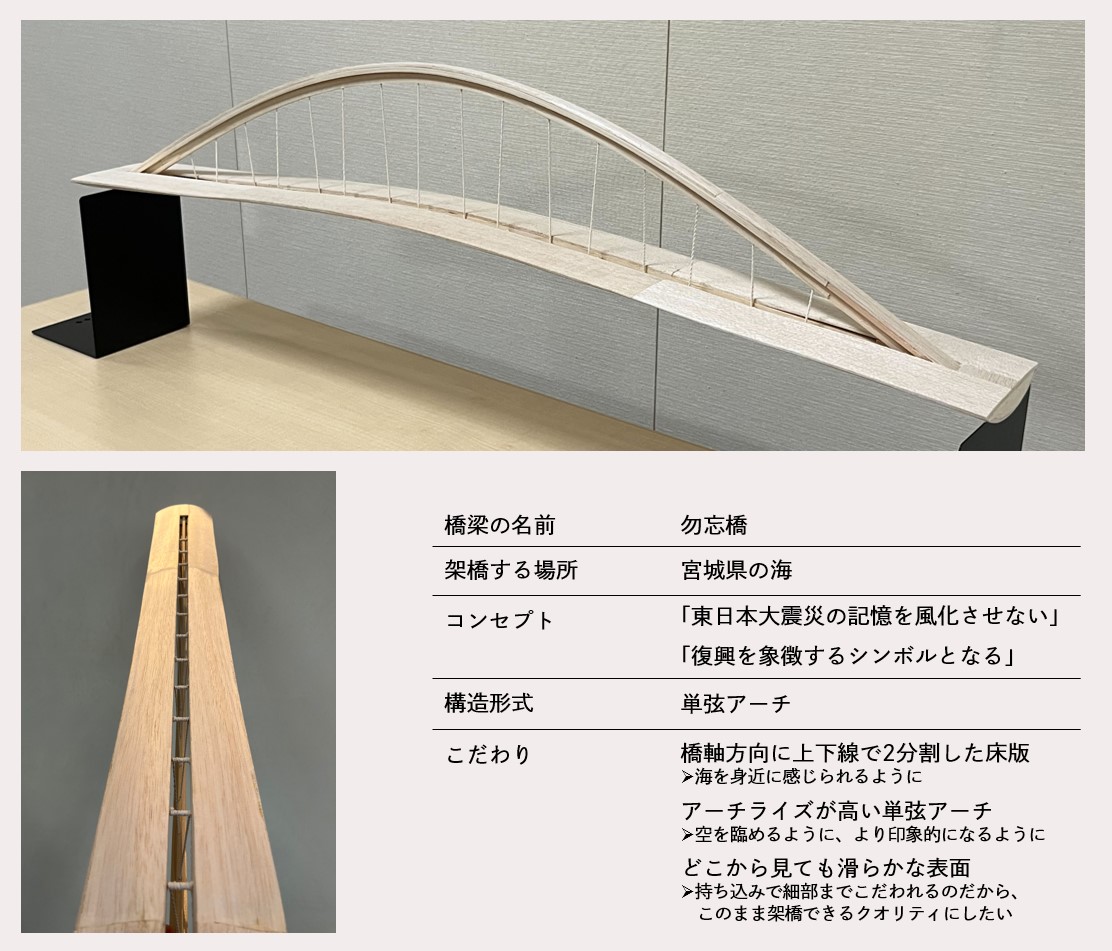

私たちが製作した橋梁模型を紹介します。私たちは製作した橋梁模型に「勿忘橋(わすれなばし)」と名付けました。

2022年4月から土木技術者として働いている私たちが土木を志すきっかけとなった出来事に東日本大震災があります。当時、小中学生だった私たちが社会人になるくらい時間が経っています。それでも東日本大震災を忘れてはいけない、という想いをメンバーで共有し、橋梁模型製作が始まりました。

この橋梁模型が完成するまで、何度も試作と載荷試験による破壊を繰り返しました。

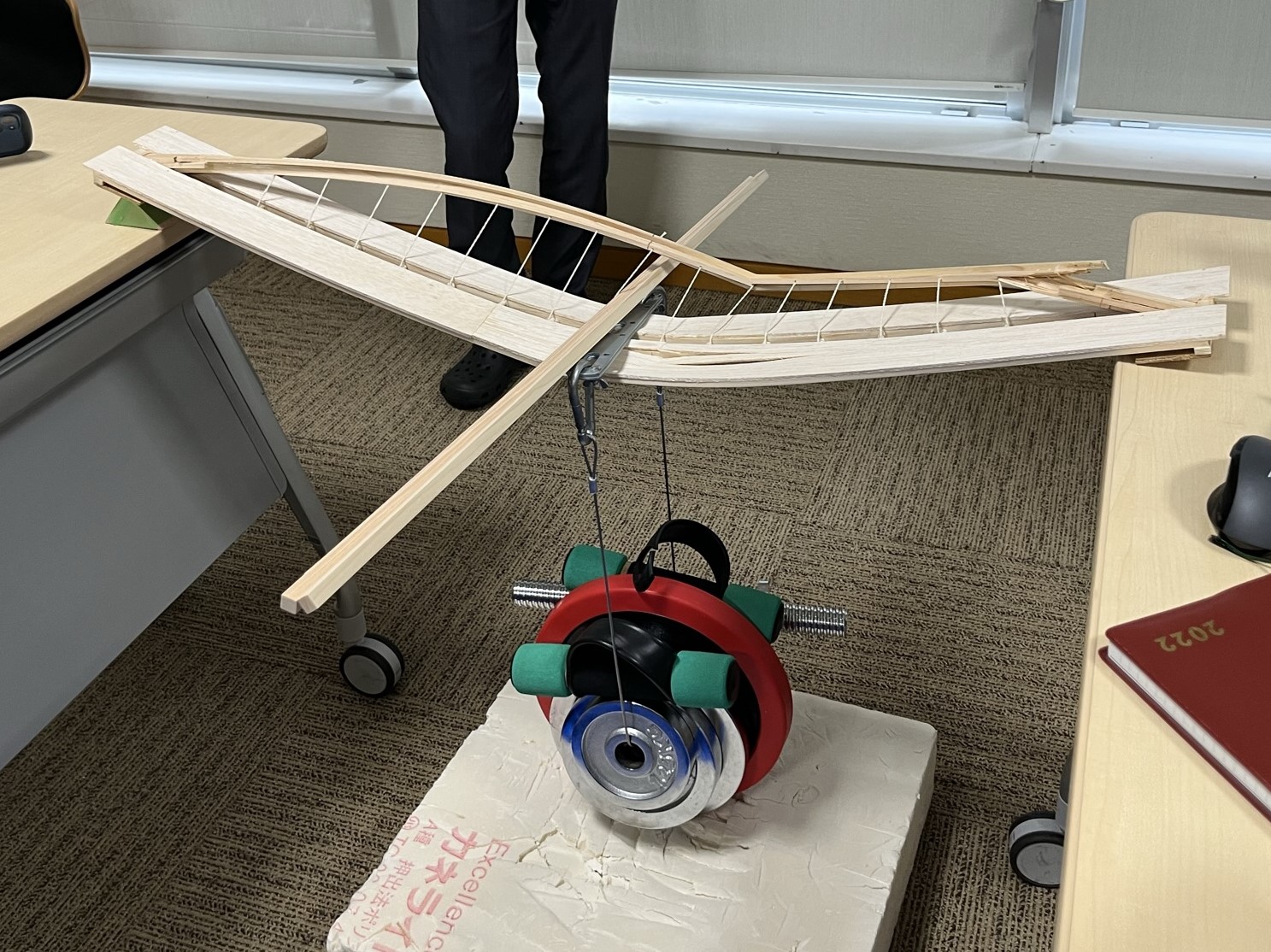

試作・載荷

試作1橋目

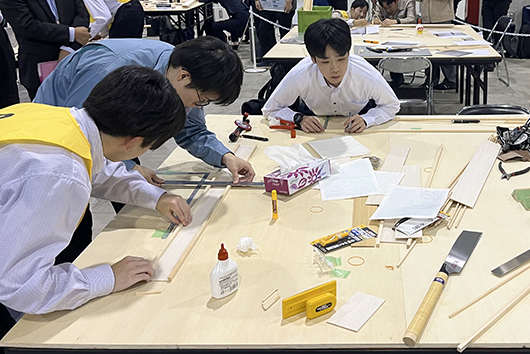

橋梁模型を製作した経験がなく、製作方法や手順が全くわかりませんでした。そのため、工程ごとにメンバーで話し合い、先輩社員から助言を受けながら、製作手順を確立していきました。

橋梁模型が完成し、初めての載荷試験では本番の載荷重量である25kgをクリアすることができました。その後、橋梁模型の脆弱部を確認するために、さらに荷重をかけて破壊しました。

載荷試験の結果を踏まえ、多くの先輩社員から不要な部材や今後の製作方針について助言を受けました。デザイン性の配点が高いことから、「細部までこだわった美しい橋梁」という製作方針に決定しました。

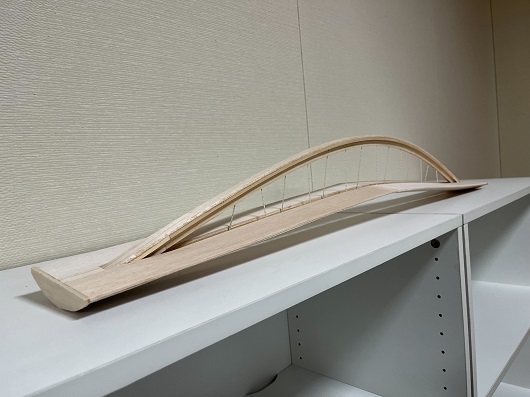

試作2橋目

助言を踏まえ、補剛桁(床版を支える桁)を曲げる、横桁をなくす、床版の裏をバルサ材で覆う、などの変更を加えました。

1橋目に比べ、スムーズに製作が進みました。ただし、完成した橋梁は補剛桁を曲げたことで、相対的にアーチが低くなりイメージしていたシンボリックな橋梁からは離れてしまいました。

載荷試験は1橋目同様、25kgをクリアし、再びさらに荷重をかけて破壊しました。

試作3橋目

シンボリックな橋梁となるように2橋目に比べてアーチを高くしました。また、コンテストまでの時間を考えて床版は省略し、主構造部材(アーチと補剛桁)のみ製作を行いました。

載荷試験は落橋。接着不良によるものでした。本番用橋梁模型の製作直前で接着の重要性や本構造の脆弱部について再び見直す良い機会となりました。

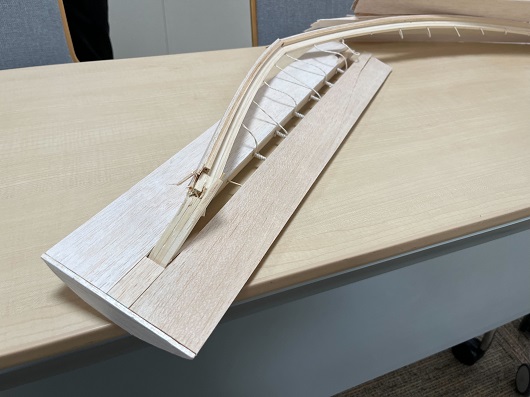

本番用

3橋目の経験を踏まえ、脆弱部となりうる接合部は特に注意して製作しました。3ヶ月間の試作で培った技術を集約した橋梁模型は、これまでにないほど美しく仕上がりました。

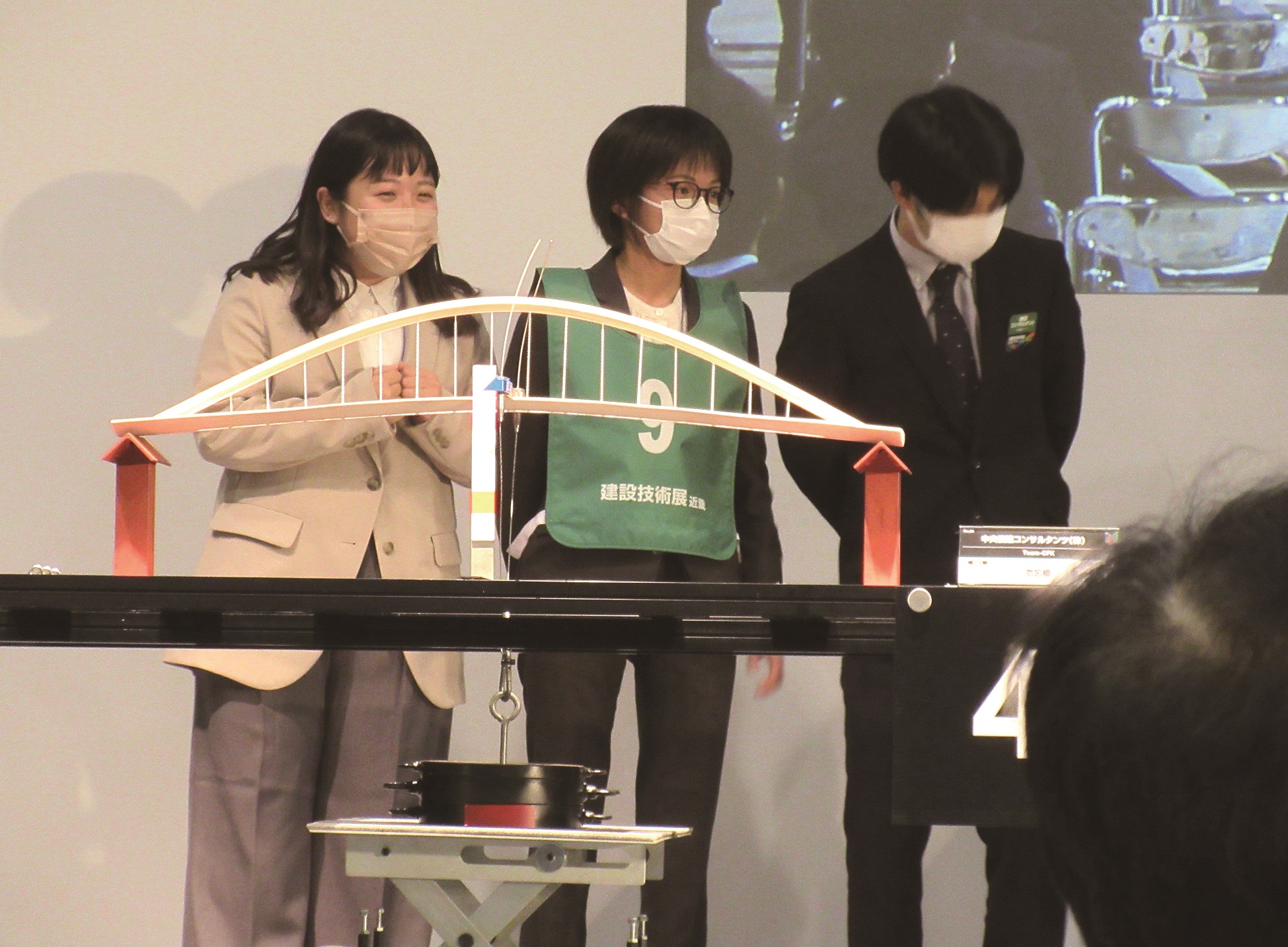

橋梁模型コンテスト当日

8:25に中ふ頭駅に集合し、インテックス大阪に向かいました。初めてライバルチームの橋梁模型を直接見て、製作したからこそ分かるこだわり、苦労を勝手に想像し、橋梁模型を肴にライバルチームとお酒を飲めそうだと思いました。

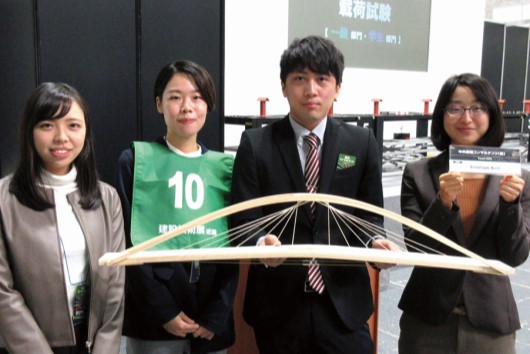

10:00から始まる載荷試験まではあっという間に時間が経ちました。一般部門は5組に分かれて載荷を行い、Team-CFKは2組目。1組目で落橋するチーム、落橋しないチームを見ながら数分後の自分たちを案じました。不安、緊張、期待で落ち着くことができず、どのチームよりメンバー同士でずっと話していたと思います。載荷の瞬間、床版がグッと下に下がりました。そこからは大きく動くことはなく、無事25kg 1分間の載荷試験を耐え、ほっと胸をなでおろしました。

表彰式のステージ上でTeam-CFKは優秀賞だと発表されました。メンバーで決めた目標は「私たちが納得いく橋梁模型を作る」でした。目標を達成しただけでなく、優秀賞という評価をいただけたことはとても嬉しいものでした。一方で最優秀賞を目前で逃した悔しさを感じました。その時に橋梁模型製作にかけた時間の長さや勿忘橋に込めた想いの強さを再認識しました。

橋梁模型製作コンテストを振り返って

「要求を満足しつつ、チームで決めた“いいもの”を、チームで作る」ということを今回経験することができました。まだ入社して日が浅く、建設コンサルタントを語ることはできませんが、建設コンサルタントの業務とはまさしくこういうことなのではないかと思いました。

土木を志した原点を忘れることなく、橋梁模型製作の経験もCFK社員の原点として忘れることなく、今後もCFKの技術者として成長していきたいと思います。

このような機会をいただき、ありがとうございました。

おわりに

桑山 真歩 KUWAYAMA Maho:構造系部門 保全再生グループ

過去2年落橋するなか、落橋せずに優秀賞を受賞し、結果を残せたことに安堵しました。アーチ橋について理解するために苦戦しながらも構造解析に挑戦し、以前よりも構造に対する理解は深まり、載荷試験を通して力学の作用を見たことから、改めて橋梁の面白さを感じました。この取り組みから学んだことを活かし、今後さらに成長していきたいです。

嶌 万希音 SHIMA Makine:道路系部門 道路第一グループ

橋梁を見ることが好きで、業務で道路橋を扱うことも多いため、橋梁模型製作コンテストに参加しました。構造力学が苦手なので工程管理を担当しました。構造力学の基本的な考え方を学ぶことができ、小規模ながらも業務全体を見ながらの工程管理を経験できました。この経験を活かして、業務全体を見通せる技術者になりたいです。

森岡 拓磨 MORIOKA Takuma:構造系部門 港湾・空港グループ

私は関西出身ですが、小学生の時にテレビで見た東日本大震災の光景を今でも覚えています。コンテストを通じ、土木技術者を志した原点を再認識することができました。また、企画から設計、施工を自分たちで行い、優秀賞を受賞できたのは良い経験でした。今回の取り組みで得た学びを今後の業務で活かしていきたいです。