橋梁模型コンテストとは

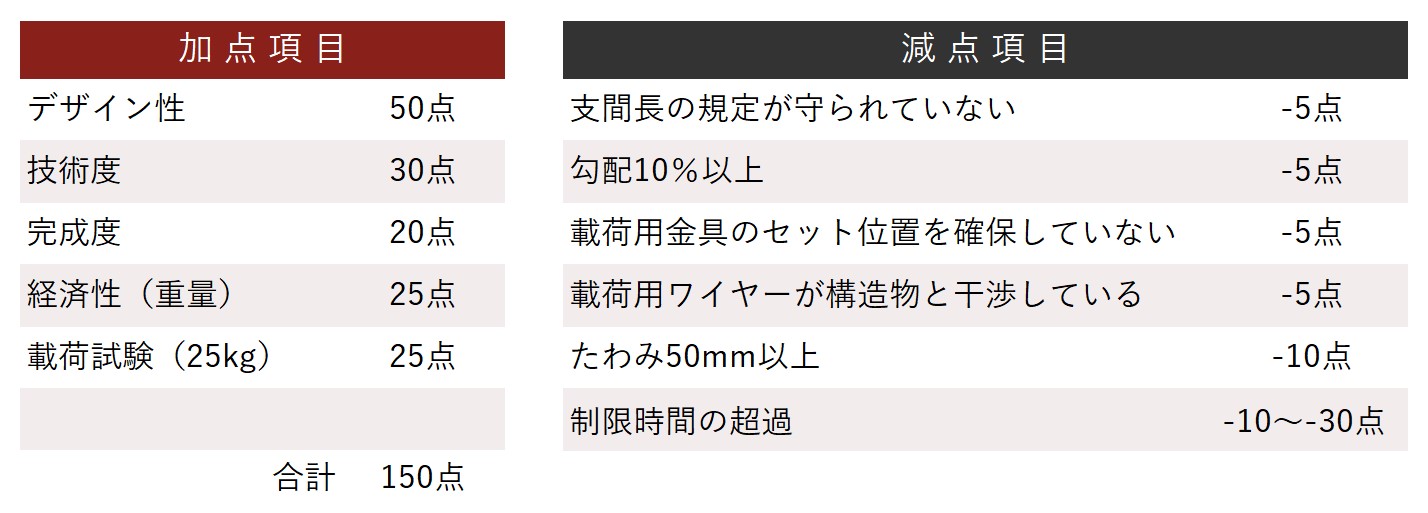

橋梁模型製作コンテストは、日刊建設工業新聞社と(一社)近畿建設協会が主催する「建設技術展近畿」の主要プログラムの一つであり、1チーム3名の製作者が、当日支給される材料から橋長1000mm、木製の橋梁模型を120分以内に製作し、表に示す審査基準に対して出来栄えを競うコンテストです。

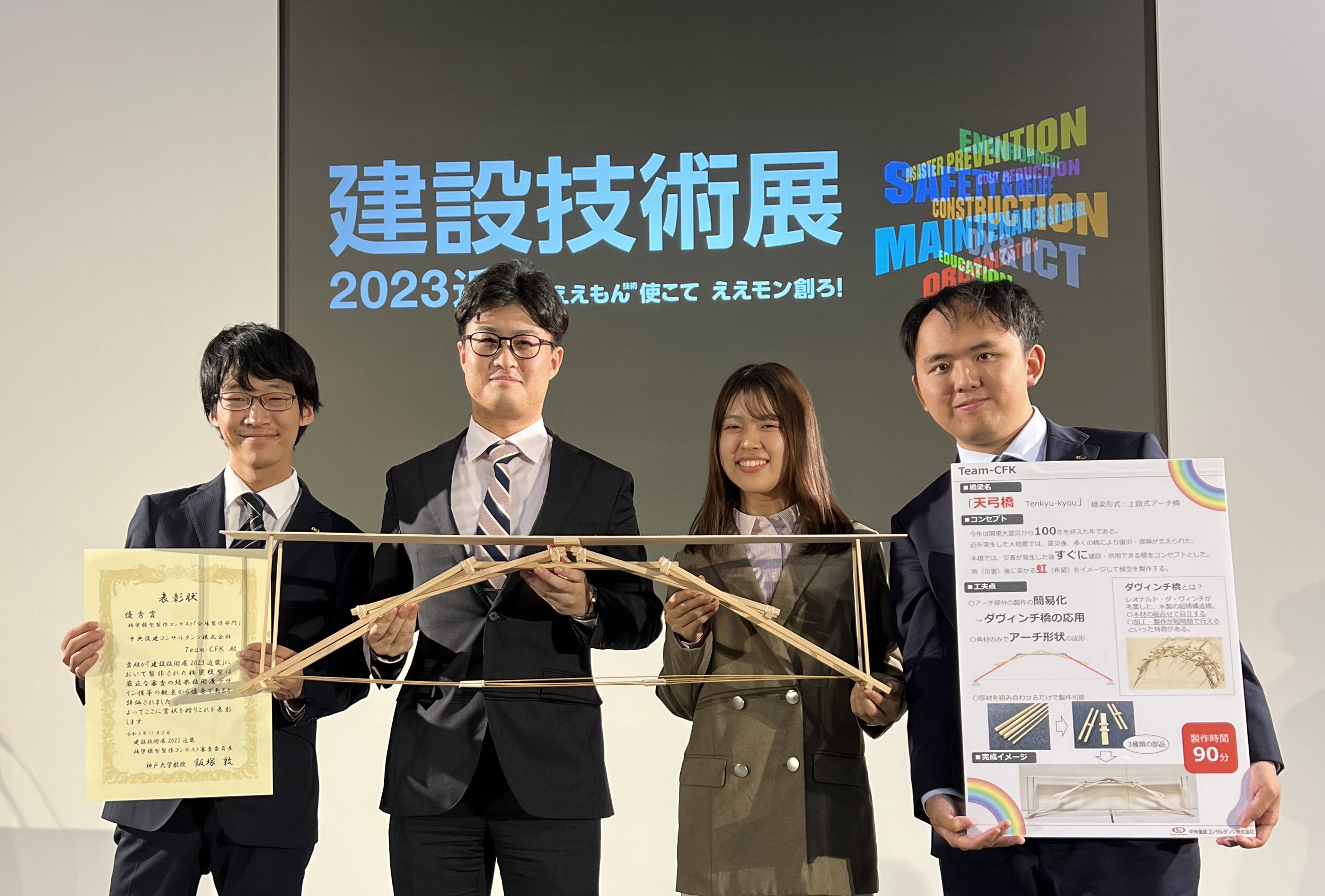

CFKは、公共空間デザイン分野の能力開発を目的に、毎年若手社員がチームを組んで参加しています。2023年度は、新入社員4名のチームで出場し、参加した22チームの中から優秀賞を受賞しました。

ここでは、チーム結成からコンテスト本番までの約3か月間の活動について紹介します。

「天弓橋」のコンセプトと構造

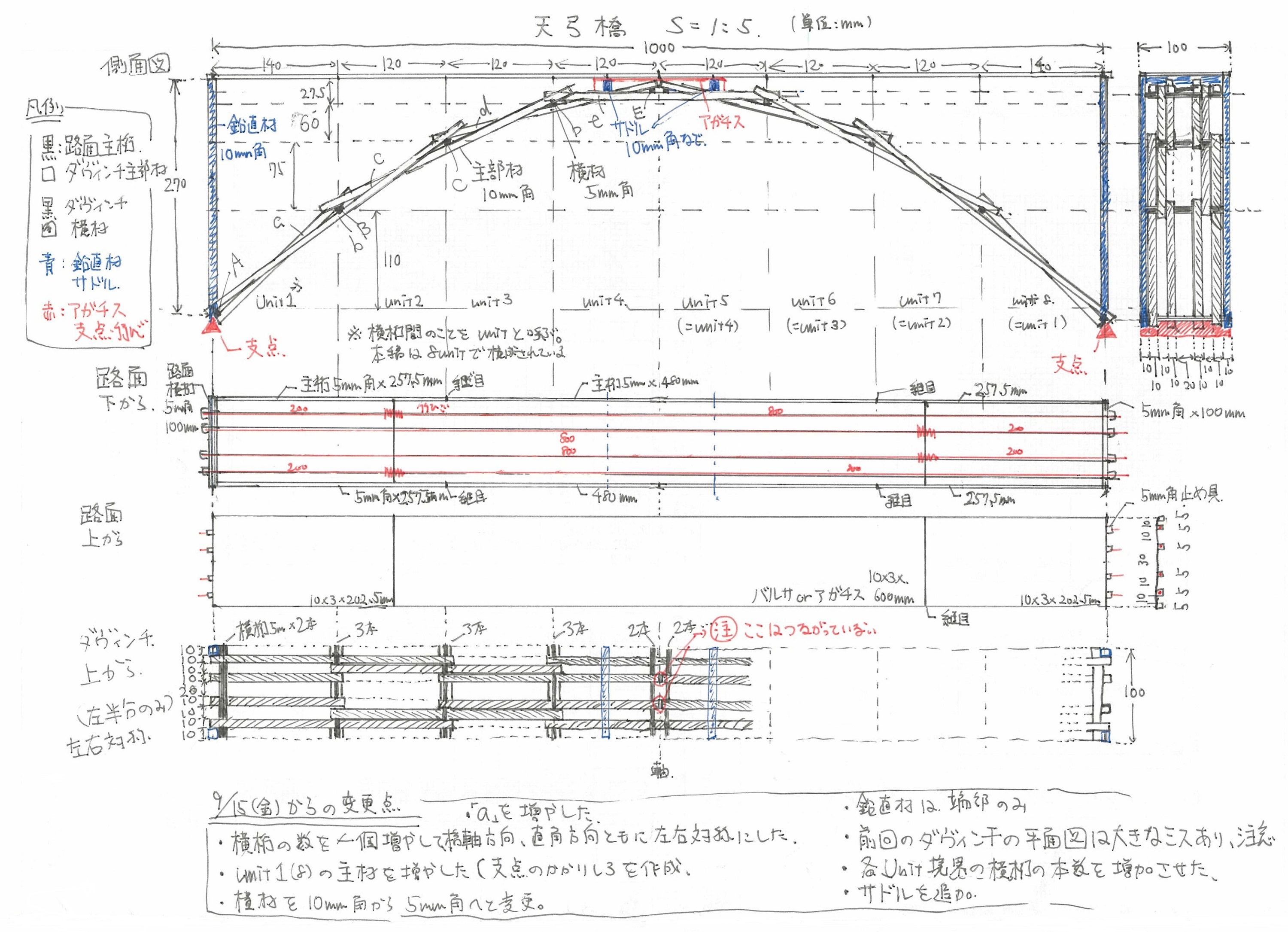

Team-CFKは、2023年が関東大震災発生から100年を迎える年であることから着想を得て、「災害発生後直ちに建設・供用できる橋」をコンセプトとしました。そして橋梁名は、雨(災害)の後に架かる虹(希望)のような橋となるよう願いを込めて、虹の別称「天弓」から、「天弓橋(てんきゅうきょう)」としました。

また、このコンセプトを橋梁模型で表現するにあたって、25kgの載荷試験に耐えることはもちろん、載荷試験本番の制限時間が120分であるところ、90分で完成させることを目指しました。

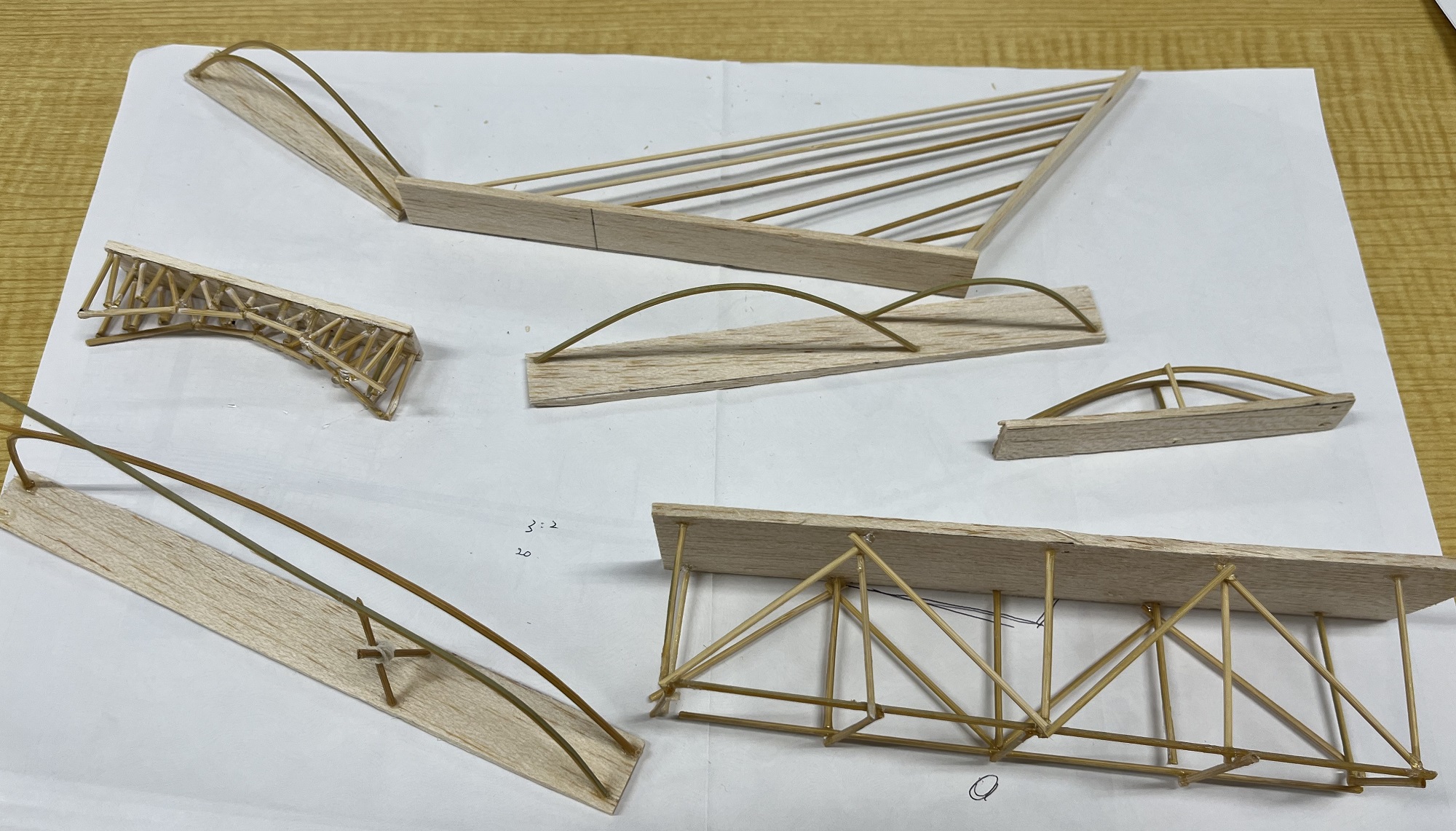

コンセプトを実現する橋のデザインを検討するため、各メンバーが興味関心のある橋をミニチュア模型で再現し、それを基に議論を進めました。斜張橋やトラス橋、アーチ橋といった構造が候補に挙がった中、ダヴィンチ橋の構造を応用した上路式アーチに決定しました。ダヴィンチ橋のように主材と横材を組み合わせるだけでアーチ部を形成することで、アーチ橋作成時の木材を曲げる工程を省くなど製作時間の短縮が可能となり、コンセプトに沿った橋梁模型を製作できると考えました。

注)ダヴィンチ橋とは

レオナルド・ダ・ヴィンチが考案したとされる木製の組積構造橋。

釘や接着剤などを使わず、木材の組み合わせだけで自立する構造が特徴である。

本番までの焦りと不安

本番2か月前から、実寸法模型の製作練習に取り組み始めました。慣れない木工に苦労しつつも、第1橋にしてはそれらしい形に仕上がりました。しかし、載荷試験では25kgどころか10kgにも耐えられずに崩壊してしまいました。

その後、試作と載荷を繰り返す過程で、アーチ部の部材の本数を増やす、アーチライズを高くする、支点同士を竹ひごを接続する、など様々な構造的検討を行いました。それでも、本番2週間前の時点で、25kgに耐えられる模型が製作できておらず、「本当に本番までに間に合わせられるのか?」と焦りと不安が募っていきました。

とにかくシンプルに

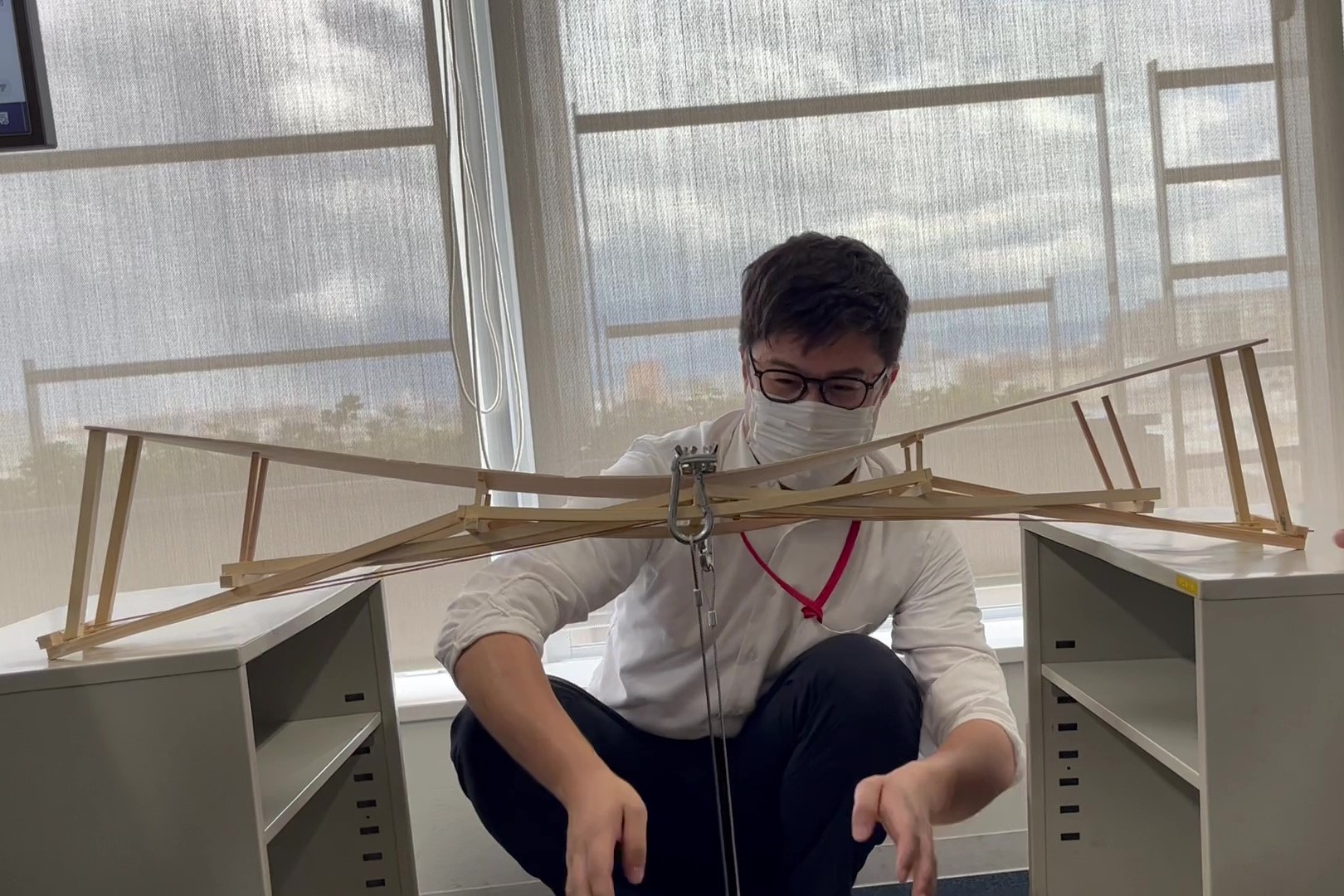

本番2週間前までの試作模型は、多くのことを試した結果、部材数が多くなっており、製作工程が煩雑になっていました。しかし、コンセプトが「災害発生後直ちに建設・供用できる橋」であるなら、構造はシンプルにすべきと考え、本番1週間前の試作では、とにかくシンプルな構造を目指すことにしました。「この試作で失敗したら、本番には間に合わない」という焦りと不安がピークに達していた中、最初に決めたコンセプトに立ち戻って試作した模型は、無事25kgに耐えることができました。構造の修正と製作練習はまだまだ必要であったものの、25kgに耐えられる模型を製作できたことにひとまず安堵しました。

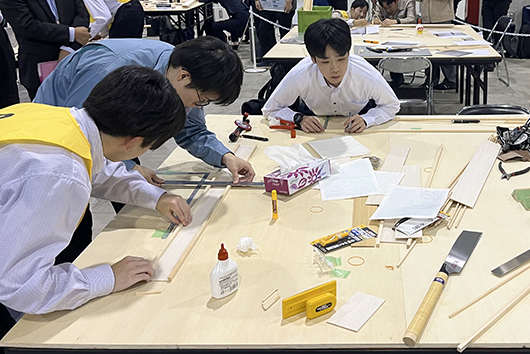

緊張の本番

当日の製作会場は、他の参加者やギャラリーが多数いて、独特の緊張感が漂います。そんな中、合図とともに本番の製作が始まりました。順調に作業を進めていましたが、緊張のせいか、気が付けば目標の90分をやや超えての完成となっていました。ただ時間をかけた分、これまでのどの試作模型よりも完成度が高いものを製作することができました。

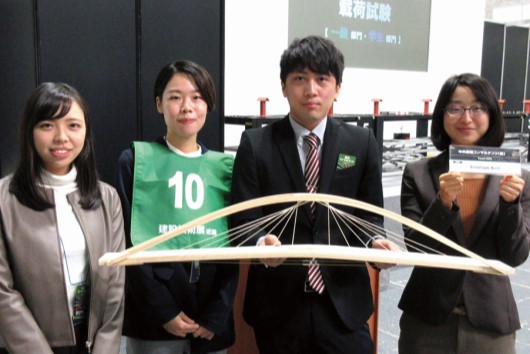

そして翌日の載荷試験を迎えます。「あの部分の接合が甘かったかも」「あの部材位置がちょっとずれていたかも」、載荷直前は不安でいっぱいでした。しかし気持ちとは裏腹に、天弓橋は危なげなく25kgの載荷に耐えきりました。メンバー一同、とても安堵しました。

コンテストを振り返って

優秀賞を受賞できた理由について推察すると、構造(ダヴィンチ橋)とコンセプトとがリンクしていたことと、ダヴィンチ橋の構造を応用してアーチ形状を作ったことが挙げられます。一方、最優秀賞に至らなかった理由については、目標の90分以内での完成を達成できなかったことと、模型を軽くしきれなかったことが挙げられます。振り返れば、大会2週間前のコンセプトに立ち戻り、シンプルな構造を目指したことで、理想の橋梁模型を仕上げることができました。そして、この3か月の取り組みが優秀賞という形で評価されたことを大変嬉しく思います。

野村 一貴 NOMURA Kazuki:構造系部門 橋梁・長寿命化グループ

準備期間を振り返ると、当時は限界まで考えたつもりでしたが、今となっては「あんなアプローチもできたな」と色々思うことが湧いてきます。考えれば考えるほど、様々なアイデアが湧いてくるこの感じはとても面白いと思いました。

粉川 知里 KOKAWA Chisato:構造系部門 橋梁・長寿命化グループ

ものづくり自体未経験でしたが初号機の設計図作成を担当し、自分なりに考えて描いてみました。新しいことに挑戦した先にある喜びはとても大きく、今回の参加は、今後橋梁設計をする上で大きなターニングポイントとなりました。

長谷川 浩也 HASEGAWA Hiroya:構造系部門 トンネルグループ

製作では、強度の他に軽量化やデザイン性など他の要素が求められました。業務の中でも構造物の強度だけではなく、経済性や合理性、安全性などが求められることがあり、多角的な視点とそれに対応する力の重要さを感じました。

小原 飛翔 KOHARA Tsubasa:未来社会創造センター オープンイノベーション室

全く橋梁と関係ない部門から、全く知識のない状態で参加しましたが、常にチームの一員として、できることを積極的に取り組むよう意識することで、微力ながらも優秀賞受賞に貢献できたと思います。今後もこの経験を活かし、一歩ずつ技術者としての経験を積んでいきたいです。