新しい橋を架けるプロジェクトには、どのようなプロセスが必要かご存じでしょうか?通常、構想から始まり①計画、②設計、③施工の工程があり、長いもので10年以上の期間を要します。しかし、橋を架けるプロジェクトを短期間で体験する方法があります。それが今回参加した、橋梁模型製作コンテストです。

橋梁模型製作コンテスト(以下、模型コンテスト)は、いわば“土木プロジェクトの縮小版”といえます。というのも、模型コンテストは、参加者が計画~施工をすべて担うため、作業工程としては現実に行われる土木プロジェクトと何ら変わりはありません。

このような経験を、若手のうちから、若手メンバーだけでできることは大変貴重であり、今後の長い技術者人生の中でも忘れられないものとなるでしょう。

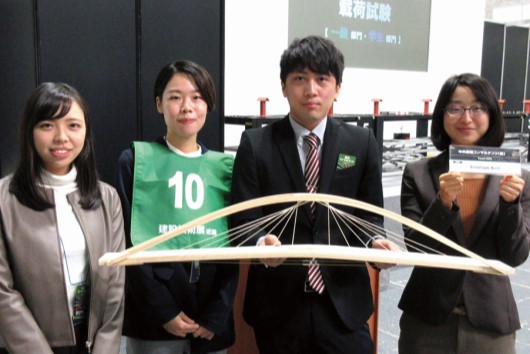

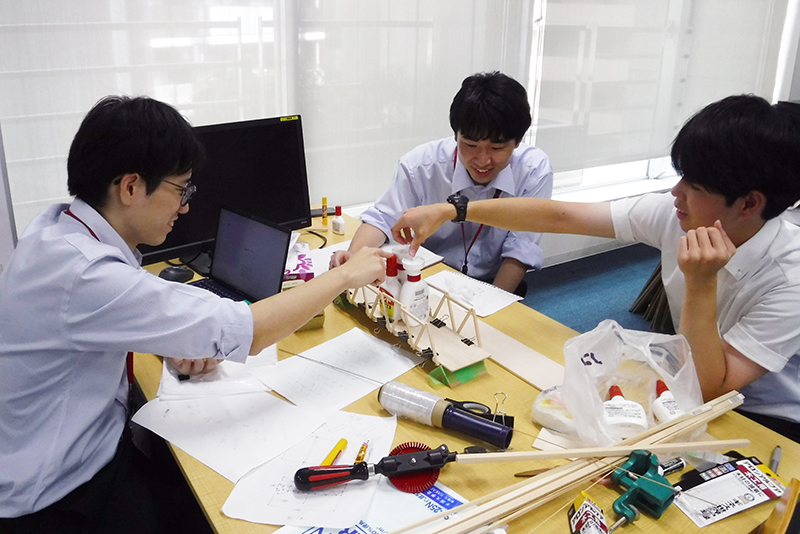

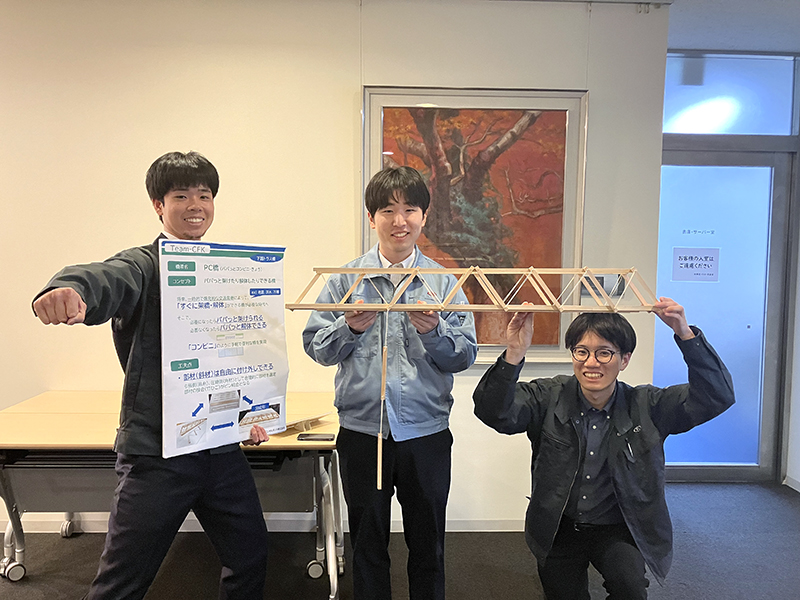

Team-CFKは、リーダー野澤紘太、川村航、西尾彰文の新入社員3名で9月に結成されました。模型作りや橋梁の知識がないメンバーがいる中で、Team-CFKは“自分たちの作りたい橋を突き通すこと”を信念として活動を開始しました。

ここでは、模型コンテストに挑戦する中で、注力した点や模型製作の面白さ・難しさについて紹介します。

ワクワクする橋を設計してみたい

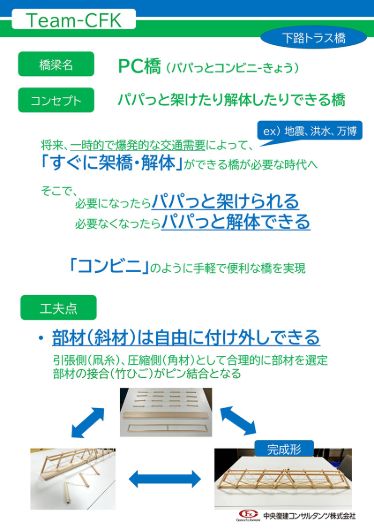

橋のコンセプトと構造

Team-CFKは、設計する橋を模型コンテストだけに留まらせるのではなく、“現実にこんな橋があったら面白そうだな。とか、便利だろうな”。と思う橋を作りたいと考えました。

しかし、それをデザイン(見た目)だけで表現するのは、話題性や実用性に欠けてしまいます。そこで、近年多く発生している自然災害や大阪で開催される万博に目を付け、一時的かつ爆発的な交通需要に対応できる橋をコンセプトとしたのです。

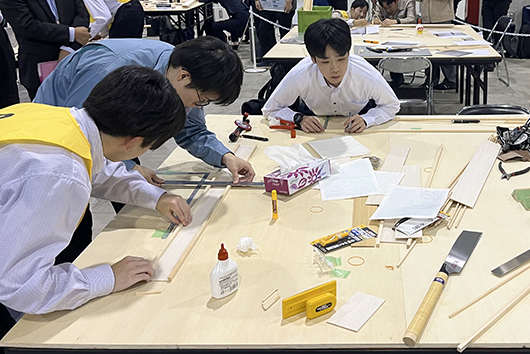

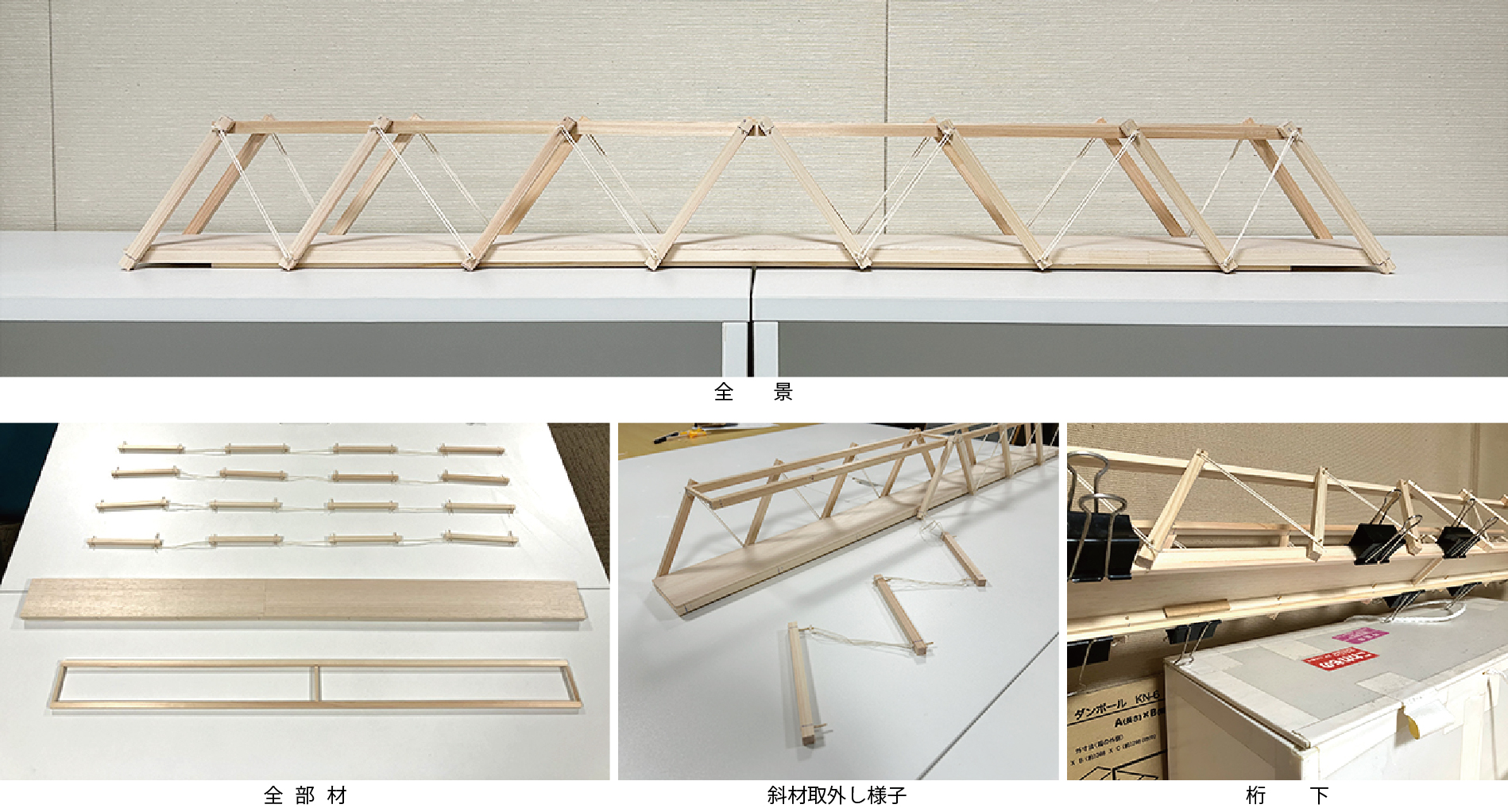

構造は、素早く架設・解体が出来るように「細かく・同じ部材」を組み合わせて架設ができる、トラス構造を採用しました。

コンセプトを形にする

ただ、前述した「細かく・同じ部材」を組み合わせる構造は模型コンテストには不向きなのです。なぜなら、接合部が多くなればなるほど橋としての強度が落ちてしまうからです。また、強度を高めるために部材を増やしてしまうと、重量が重くなってしまいます。

限られた時間の中で、軽量化を図りながらも、25kgの載荷に耐えられる構造を検討するのは、頭を悩ませるところであり、その反面模型コンテストの面白いところでもあると感じました。

試行錯誤した結果、以下のような工夫をしました。

コンセプトを伝える

コンセプトを体現する橋梁名

デザインが非常にシンプルなだけに、コンセプトのアピール勝負だと考え、コンセプトや設計思想をダイレクトに表現できる名前を検討しました。特に、必要な時にすぐに架設ができ、必要がなくなったらすぐに解体できる、手軽さや便利さを表現することに重きを置きました。

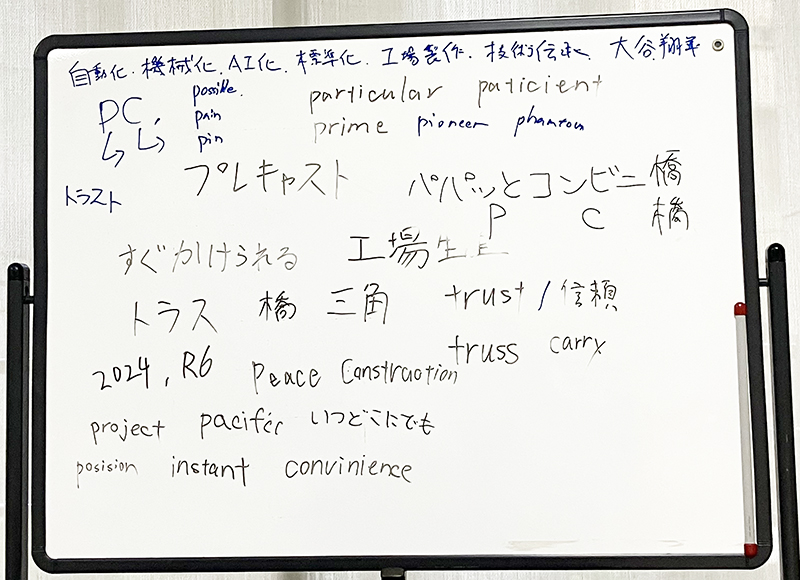

連想ゲームのように色々な言葉を出し合い、最後に決めた名前は「PC橋(パパっとコンビニ橋)」でした。

本番でどうアピールするか

①アピールボードの工夫

「パパっとコンビニ橋」というかなりポップな名前に仕上がったので、アピールボードもポップで目を引くものにしようという意見になり、実際にあるコンビニを参考としてデザインを考えました。強調したい文は青色、地の文は緑色にしてみると、印刷したときは鮮やかで意外と見やすい!となりました。記載内容は、橋梁名・コンセプト・工夫点に絞りました。コンビニ橋って何?PC橋なのにトラス?という橋の名前で興味を惹いて、コンセプトと工夫点で納得してもらう作戦です。

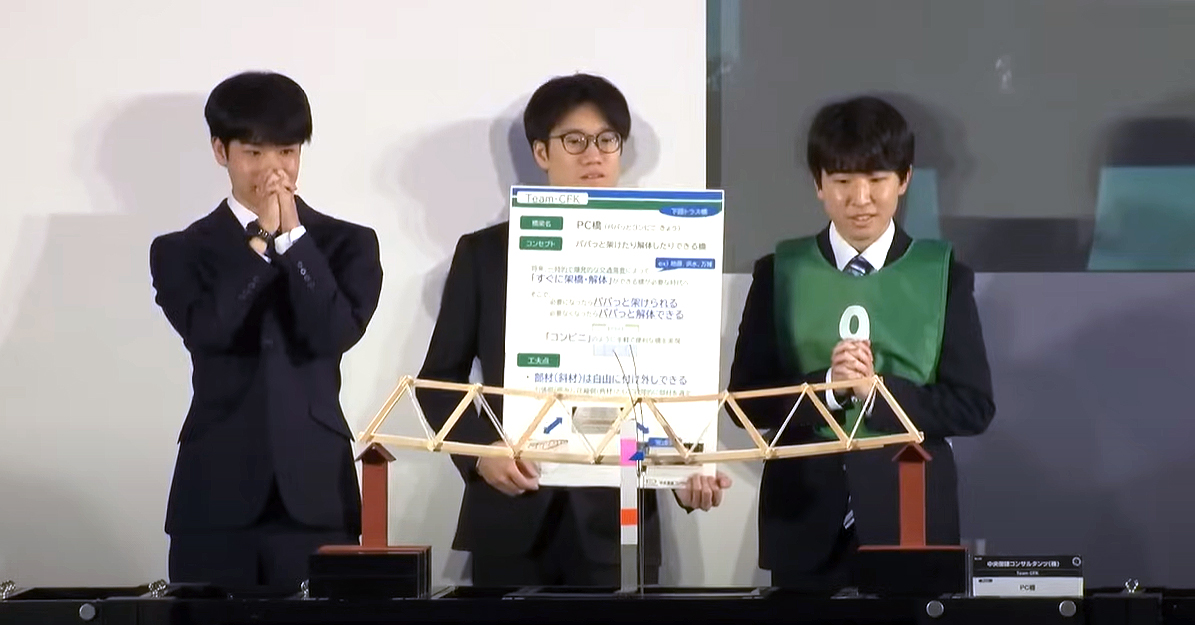

②載荷試験本番のアピール

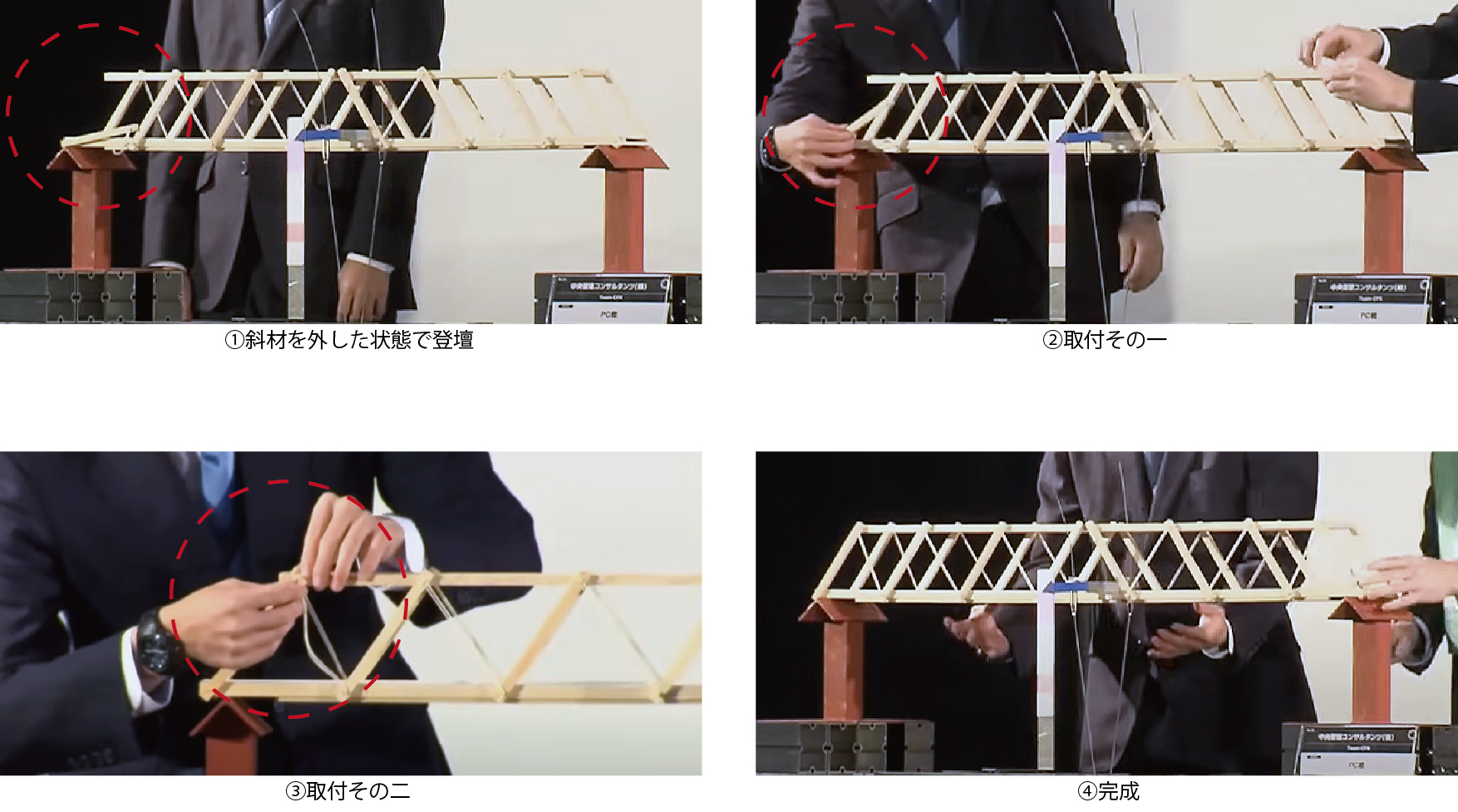

本番のアピールタイムは30秒と短い時間でした。そのため、コンセプト勝負である本橋をいかに上手くアピールするかが勝負の分かれ目となります。そこで、本橋の最大の特徴である「取り外し可能である」ことを全面にアピールすることに決め、事前に主催者側に許可を得て、壇上にて、部材の付け外しのパフォーマンスをしました。

気になる方は、その様子を ↓コチラ↓ からご確認ください。

動画URL→https://www.youtube.com/watch?v=GZTTD8cEZb8

〈建設技術展2024近畿 橋梁模型製作コンテスト 会場製作部門・学生部門載荷試験〉(24分頃から)

外伝. 本番の裏話

本番を迎え、壇上で行う斜材のパフォーマンスの練習を行っていると、3本ある上弦材のうち2本が外れてしまうというハプニングが発生しました。その瞬間3人の間に緊張が走ります。なぜなら、上弦材がない状態での載荷で耐えたことが1度もなかったからです。しかし、本番では不安を払拭するかのように、しっかりと耐えてくれました!

運命の結果発表。残念ながら、入賞することはできませんでした。。。

活動を通して

模型コンテストを振り返って

“自分たちの作りたい橋を突き通すこと”を信念として、模型を作り続けました。通常の業務と並行しての作業だったため、限られた時間でしたが、最大限やりきりました。この経験で、技術者に求められる資質である「発想力、課題解決力、プレゼンテーション能力」など様々な能力が開花したと実感しています。そして何より、作ったものは「小さな橋」でしたが、技術者として「大きな一歩」を踏み出すことができました。

参加者のコメント

構造系部門

橋梁・長寿命化グループ

入社1年目ながらも、自分たちが主導となって小さな土木プロジェクトを遂行したことは、私たちにとって大きな財産となりました。今回の活動を通して学んだこと、経験したことは、自身の成長につながり、今後の業務に活かされていくことかと思います。そして何よりも、メンバーと協力しながら試行錯誤を繰り返し、1つの作品を完成させるこの面白さを、是非皆様も体験してみてください。

構造系部門

保全再生グループ

結果として、入賞出来ず悔しい気持ちでいっぱいです。その反面、自分たちのやりたいことを形にすることができたという達成感にも溢れています。社会人になり、何かに挑戦する機会は少なくなるだろうと想像していましたが、このような体験ができ、土木技術者世界の入り口に立つことが出来たように感じます。

構造系部門

港湾・空港グループ

3人で製作したこの橋に、自分たちの思いは十分表現できたと思います。どうしても見た目や軽さが評価されやすいコンテストですが、現実の橋では難しい、模型だからこそできる独創的なコンセプトを持った橋がこれからも生まれてほしいと願います。また、橋梁分野は専門と異なる領域でしたが、全力で取り組むことで技術者としての引き出しが増えたと実感しています。