夏は「夜」?

清少納言が「春はあけぼの。」「夏は夜。」と日本の四季の美しさを詠んだ枕草紙は、あまりにも有名です。しかし、こと緯度の高い欧州は日本と“風土”が異なります。

ドイツ・ベルリンにおける6月の日の出は3時台、日没は20時過ぎで、大阪と比較して2時間以上も日が長く、21時でもまだ明るいです。こんな欧州では、「夏の夜の夢」における喧噪のごとく、暮れなずむ橋の上でギターの演奏を楽しむ姿が見られました。このほかにも、昼夜問わず様々なストリートパフォーマンスがいたるところで行われています。加えて欧州では、サマータイムが導入されています。すなわち、夏季は時計を1時間進めて生活しています。日照時間を目いっぱい活用しようとしているのです。太陽とともに活動を開始し、夜は「カラスと一緒に帰りましょ」に倣うとしたら、夏季は自宅でなく都市空間のなかで過ごす時間がおのずと長くなります。この結果が、余暇活動が都市への表出につながる一因ではないかと感じました。

インフラ視察

2024年6月、一般社団法人建設コンサルタンツ協会インフラストラクチャー研究会の研修にて、オランダ、ベルギー、ドイツを視察しました。視察先は、防潮堤、市街地開発、自動運転バス等多岐に及びましたが、ここでは“風土”の視点から「まちと余暇」の関係性を考えます。

日本よりも長い欧州の余暇

日本人の余暇時間は、OECD加盟国の中でも少ない傾向にあります。フルタイム労働者では、日本人の14.1時間/日に対し、ドイツで15.6時間/日にのぼります(How's Life? Measuring Well-being 2020, OECD. 各国2018年前後の最新データ)。ただし、首都が東京と同程度の緯度にあるオーストラリアは14.4時間/日と、日本と同様に余暇時間が少ない一方、欧州のなかでは低緯度にあるイタリアは16.5時間/日とOECDの中で最長です。日照時間だけが余暇時間に影響しているわけではないことにも留意が必要です。

都市活動を支える移動

広い時間帯で都市での活動が活発に行われるには、時間帯によらない移動環境が欠かせません。日本の地域公共交通をみると、コロナ禍や利用減少、担い手不足から、近年では終電時刻繰り上げなどむしろ移動可能な時間を短縮する方向にあります。コロナ禍直前に予定されていたOsaka Metro御堂筋線での終電延長は、中止となったまま現在でも音沙汰がなく、ナイトタイムエコノミーの拡大は途上にあります。

一方のベルリンでは、地下鉄(Uバーン)等が平日は朝4時台から深夜1時台まで、休日では24時間運行するほか、バスは毎日24時間運行です。終電の心配が薄いことは、夜間・早朝の活動の支えになっていることでしょう。

移動は「派生需要」、つまりある目的(本源需要)を達成するために生じる需要と言われます。逆に言えば、移動ができなければ目的も叶いません。地域公共交通の独立採算にこだわるのは日本独特の流れでありますが、まちの経営の視点で考えるとき、このあり方に一石を投じ続ける必要性を改めて感じたところです。

時間以外の“余暇インフラ”

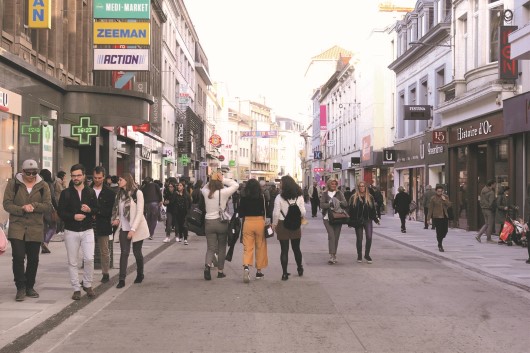

余暇活動が都市に表出するためには、「時間」以外に「空間」の視点から論じることもできます。例えば道路をみると、日本でも一定の量は整備されているものの、新宿駅南口での路上ライブ禁止などにみえるように、活用は進んでいません。警察を“交通”管理者と表現するとおり、ストリートパフォーマンスに使われる道路の空間機能よりも、交通機能に重きが置かれているのが日本の現状です。江戸時代まで遡ると、日本の道路も歩行者中心の空間であり、商品販売や大道芸、子供の遊び場など多様に使われていました。近年の国土交通省による“居心地が良く歩きたくなるまちなか”推進は、道路の交通機能偏重からの揺り戻しかもしれません。

4. ベルギー・ブリュッセルのスタチューパフォーマンス

5. ベルギー・アントウェルペンのノートルダム大聖堂前でのチェロの演奏

6. ドイツ・ハンブルクのスタチューパフォーマンス

7. ドイツ・ベルリン街角でのアコーディオンの演奏

欧州礼賛ではなく

視察先のまちでは、グラフィティ(スプレー等で壁面等に描かれる絵や文字)にあふれていました。欧州ではグラフィティが文化のひとつになっています。特にベルリンではグラフィティが多く、壁あるところグラフィティあり、といった具合で、ベルリンの壁に施されたグラフィティの展示施設があるなど、市民権を得ています。列車も車両のグラフィティを消さずに運行しています。自己表現の都市への表出は、自己満足のあふれ出しと紙一重です。日本にとっての最適解を探っていく必要があると思われます。

10. ドイツ・ベルリンのオーバーバウム橋

11. ドイツ・ベルリン

むすび

筆者が担当する業務では、「鉄道」「街路」など、都市機能の一部を切り取って扱うことがままあります。一方で、よりよいまち、よりよい生活のためには、多様な視座が欠かせません。今回の視察では、本稿で取り上げた内容以外にも多数の都市、土木インフラを視察するとともに、多様な分野の技術者と同行し意見を交わすことで、自身の見識が広がったと感じます。

今回の視察を踏まえ、技術者としてまちに還元できるよう、取り組んでいきます。

山根 優生YAMANE Yuki

計画系部門

総合政策グループ

サブリーダー