なぜノルウェーなのか

2023年10月、私は国土交通省の業務にてノルウェーへ出張に行きました。日本においても北欧はある程度馴染みがあるかもしれないですが、その中でノルウェーについては私自身そうであったように、あまり馴染みがない、印象が薄いというのが一般的ではないかと思います。

2022年6月、土木学会は会長特別委員会として提言『Beyondコロナの日本創生と土木のビッグピクチャー~人々のWell-beingと持続可能な社会に向けて~』をとりまとめ、日本が掲げるべき長期ビジョン、いわゆる“土木のビッグピクチャー”として提言を行いました。

海外先進諸国においてはインフラ分野、または社会全般に関する長期計画(ビッグピクチャー)を政府が打ち出していることが多いです。その中で、ノルウェー政府はフィヨルドにより分断された沿岸部を繋ぐ1100㎞に及ぶ高速道路プロジェクトを政府が長期計画として進めており、土木学会による今回のビッグピクチャー提言書のコラムにおいて、このノルウェーの巨大プロジェクトを紹介しています。

土木学会はビッグピクチャー提言後もそのフォローアップ調査として国土交通省と連携し、ノルウェーについて更なる調査を実施することとしました。CFKもビッグピクチャー策定時の検討チームの一員として、ノルウェー調査に加わることとなり、私もその調査団の幹事を務めさせてもらうこととなりました。

ノルウェーでのヒアリング

今回のノルウェー現地調査では、ノルウェーの土木における計画制度や高速道路プロジェクトの内容、事業化までのプロセスを調査することが目的でした。そのため国の省庁、国の現場事務所(日本における地方整備局に相当)、地方自治体、道路会社、に対しヒアリングを行い、オスロからクリスチャン・サン、スタヴァンゲル、ベルゲンへと移動し、再びオスロに戻るという現地8日間の行程でした。

初日と二日目はオスロに滞在し、交通省と地方自治省にヒアリングを行いました。交通省は今回の調査の主な対象であった「全国交通計画(National Transport Plan)」という計画文書を所管する省です。この全国交通計画には冒頭に述べたノルウェーの沿岸部を繋ぐ高速道路計画が計画されています。ヒアリングでは、全国交通計画の策定プロセスや巨大プロジェクトの事業化プロセスについて意見交換を行いました。

また地方自治省では、計画体系全般に関すること、つまり計画に関わる法律や国と地方自治体との関係性などについてヒアリングしました。

2つのヒアリングを通して学んだこと、感じたことはまずノルウェーでは、計画策定までに非常に丁寧な合意形成のプロセスを踏んで行っていることです。例えば、全国交通計画は白書ですが、ノルウェーにおいては国会で審議されます。国会で審議されることは国民の代表である議員により審議されるため間接的に国民の意見を反映することになりますが、文書が国会に提出される素案作成までにもパブリックヒアリングが行われるなど市民を巻き込みながら作成が進んでいきます。ノルウェーでは市民の土木計画に関する関心の度合いも高いですが、計画策定のプロセスにしっかりと参加し、意見を反映できるからこそ関心も高くなっている、というように感じました。

ノルウェーの10月初旬は日本の12月くらいの気温ということでしたが、オスロでの滞在中は、穏やかな気温と天候に恵まれました。おかげでヒアリング先の敷地内の緑地では、いかにも北欧らしい美しい景観を味わうこともできました。

四日目と五日目はスタヴァンゲルという地方都市に滞在しました。スタヴァンゲルでは現場により近い市役所職員へ実務の実情や実態に関するヒアリングを行いました。

先ほどノルウェーでは、計画プロセスにおいて住民参加が積極的に行われていると述べましたが、スタヴァンゲル市においても、例えば離島へは市職員が現地に赴き高校生がどのような意見を持っているかヒアリングをしに行ったり、市民一人一人に手紙を出し計画に関する情報を提供したり、など市職員による市民参加を促す取組が行われていることが分かりました。また住民参加を積極的に行っていく一方で、反対意見があったらどうするのか?という日本調査団からの質問に対して、スタヴァンゲル市職員は「反対意見は出てきます。でもそれこそが計画プロセスなのです。だからこそ私たちは様々な視点から計画をチェックすることができるのです。私たちは異なる選択肢がどのような結果をもたらすのかプロとして分析し、市民に提示し、市民が選択できるようにするのが仕事なのです。」と答えてくれました。私はこのマインドこそ、ノルウェーの計画体系を支えている重要な考え方であると感じ、この質疑に非常に感銘を受けたため今でも心に残っています。

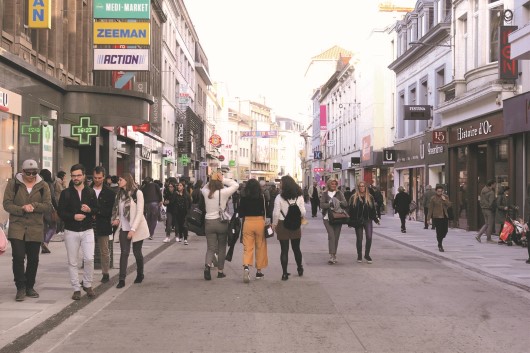

またスタヴァンゲル市では、電動自転車に乗り自転車高速道路を走るという体験もさせてもらいました。ヨーロッパの都市では先進的な自転車政策の事例が多くありますが、ノルウェーでは中心市街と郊外を結ぶ自転車高速道路の整備が進められています。自転車高速道路の幅員は片側2mプラス路肩で設計されており、追い越しもスムーズなように設計されています。また右左折の専用レーンも設けられており、安全かつ高速に自転車で通行できることを体験しました。

現地調査を通じて得られたもの

現地調査ではヒアリングや工事現場へも視察を行い、文献調査では得られない実態を調査することができましたが、それ以外にも多くのものを得られたように思います。

現地8日間で計9つのヒアリングを行いましたが、その間調査チームのメンバーで振り返りのミーティングを行ったり、移動中や食事中にも議論を交わしたりと、調査の行程の中でノルウェーの計画体系やマインド部分に対する理解を深めていきました。現地調査は合宿のような雰囲気で進んでいき、日を追うごとにメンバー間で親密になっていく感じがしました。

最終日の夜はホテルの部屋でノルウェーの地ビールやワインを飲みながらノルウェーの土木計画について、日本との違いについて、などを語りました。おかげで調査チームメンバーとは国内にいた時よりもさらに親しくなることができ、生涯の繋がりを作ることが出来たように感じており、私にとって非常に大きな経験となりました。

帰国して思うこと

ノルウェー調査を終えて帰国して、自分の中でも土木計画に対する考え方が少し変わったように思いました。特に市民参加の方法については、「ノルウェーならどうするだろうか?」と想像しながら、これまで当たり前と思っていた方法とは違うアプローチがないかなど自然と考えるようになっていました。

ただ、日本には日本の培ってきた慣例があり、制度的な面、文化的な面の違いも大きく、ノルウェーで学んできたことをそのまま適用することは出来ません。とはいえ、そのように日本には、日本のやり方がある、と結論づけるならそもそも海外調査の意味はないため、海外との違い、日本固有の文脈を紐解きながら、日本流に発展させていく努力が必要なのだろうと感じています。

ノルウェーでのヒアリングにて、日本調査チームからの質問で、「ノルウェーのこのような合意形成の制度はいつからあるのか?」という質問がありました。これについて、「少なくとも19世紀からこのような文書が見られる」という回答があり、ノルウェーの計画制度やマインドは非常に長い歴史の中で醸成されてきたことが分かります。日本もそのような長い時間の中で、より成熟した制度が形成されていくのだと思います。そのように考えると、この時間的ダイナミズムを感じながら計画制度を作り上げていくことこそ、まさにビッグピクチャーであろうとも感じます。私も土木計画に関わる建設コンサルタントとして、そのような時間軸の中で自分の果たすべき役割が何なのかを考えながら、日々の業務に精進していきたいと思います。

柳川 篤志YANAGAWA Atsushi

計画系部門

総合政策グループ

![神戸の都心の未来の姿 [将来ビジョン]](https://www.cfk.co.jp/application/files/1116/3097/6412/thum2_13-03.jpg)