世界とつながるインフラ

我々の社会生活を支えるインフラストラクチャー(以下、インフラ)は、「道路」、「トンネル」、「橋梁」、「鉄道」、「ダム」、「上下水道」、「港湾・空港」等、様々な種類が存在しています。

現在筆者はCFKの港湾計画グループに所属し、主に港湾・空港に関する計画業務に携わっています。港湾・空港は先に挙げたその他インフラと少し毛色が違う、と筆者は思っています。それは、港湾・空港が「世界とつながる」インフラであるということです。島国である我が国では、海外に旅行をするにしても、他国と貿易をするにしても、港湾や空港に頼らざるを得ません。こうした理由から、港湾計画グループでは海外の港湾・空港に関する調査を行う機会も少なくはありません。

本稿では、筆者がこれまで経験したいくつかの海外での調査を紹介します。

マレーシアにおけるハラール の重要性

コロナ禍で一旦落ち込んだものの、我が国のインバウンドはここ10年来、右肩上がりで拡大してきました。その中でもクルーズ船を利用したインバウンドは、これまで欧米地域の需要がメインでしたが、比較的安価なカジュアルクルーズの登場や経済発展の影響もあり、近年では東南アジア地域での需要が高まりつつあります。

我が国の港湾行政は、東南アジアのクルーズ需要を取り込んでいくことを今後の重要なインバウンド戦略の一つとして位置づけています。こういった背景からCFKは、我が国のクルーズ船受入環境向上を検討する業務を受注し、その一環として東南アジアの国を対象とした調査を行うこととなりました。

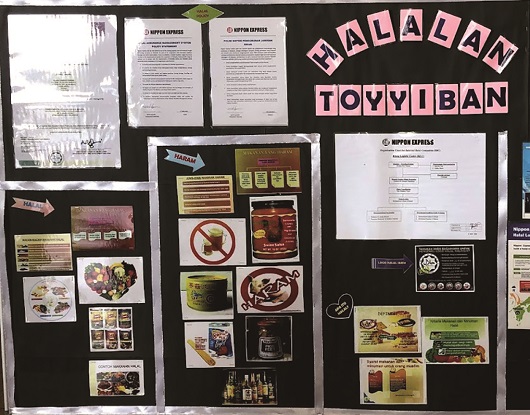

東南アジアでは多様な宗教が信仰されていますが、その中でも特にイスラム教はその他宗教に比べて行動上の制約が多いと言われています。例えば豚肉やアルコール類を摂取すること、ギャンブルに興じること等はイスラム法での禁忌に該当し、「ハラーム」と言われます(逆に、イスラム法で許されている事項を「ハラール」といい、こちらの方が聞き馴染みがあるかもしれません)。

調査対象国としては、イスラム教徒(ムスリム)が国民の多数を占めており、ハラールに関する法制度の体系化が他国に比べて進んでいること、クルーズ船を利用するためには一定の費用が必要であり、その費用をまかなえる程度の経済力を有していること等からマレーシアを選定しました。

マレーシアでは、ムスリムの文化的特性や行動様式を調査するため、I I U M(International Islamic University Malaysia)という現地大学の教授等に対してインタビュー調査を行いました。調査を通じ、ムスリムにとっての「日々の祈祷」や「ハラールフード」の重要性をはじめ、祈祷を行う手順や必要な設備・面積等に至るまで詳しく教えていただきました。その内容に基づき、日本のクルーズターミナルでムスリムを迎えるにあたって備えるべき施設の配置や規模などを検討することができたのですが、インタビューの中で筆者が特に印象に残ったのは以下の内容です。

①ムスリムは基本的に1日数回、メッカの方角(キブラ)に向かって礼拝を行いますが、トイレで用を足す際にはキブラを向くことを避けなければなりません。よって、トイレではキブラを示すステッカー等が貼られていることが望ましいです。

②店内でハラールのロゴが表示されている商品を見つけたとしても、全ての店員がムスリムでないとわかると多くのムスリムは購入をためらいます。しかし、店内にコーランや詩の一節が掲げられていると、店に対して信頼感を持ち、快く買い物を楽しむことができます。

参考:国土交通省中部運輸局ウェブサイト

上記はムスリムが多数を占める国においては当然の配慮となっていますが、現在の日本で対応できている施設は極めて少ないと思われます。少なくとも筆者は、多くのインバウンドが利用する施設である日本国内の空港ビルやクルーズターミナル内であってもこれらを見たことがありません。インバウンドの受入環境として物理的な施設を整備することはもちろん重要ですが、実はそれだけで十分とは限りません。文化的な配慮も同様に重要であることに現地調査を通じて気づくことができました。

インドの国民性と物流への 影響

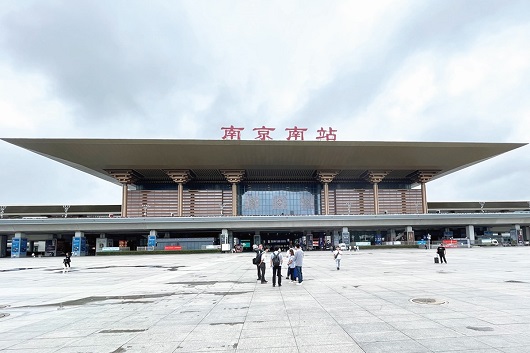

インドは日本の約9倍の面積を有する国家であり、首都のニューデリーをはじめ、内陸部に存在する大都市も多くあります(ニューデリーは主要港のナバシェバ港から直線距離で1,000kmを超え、これは東京から鹿児島までよりも長い)。そのためインドでは、インランドコンテナデポ(ICD)と呼ばれる港湾から離れた内陸のコンテナターミナルがあります。貨物はICDまでは鉄道で大量一括輸送され、ICDから工場等の間はトラックで小口輸送されるような物流形態が多く見られます。日本ではあまり馴染みのないICDですが、インドの物流では重要な役割を果たしているのです。

インドの経済発展に伴い多くの日本企業のインド進出が進んでいますが、これらの企業は、ICDを利用した貨物輸送に対して高いニーズを持っています。しかしこうした輸送には様々な問題が存在しており、これらが既にインドに進出済の企業だけでなく今後進出を考えている企業にとっての課題の一つとなっています。我が国の物流行政はこういった事態を問題視しており、CFKはその問題点を整理し、改善方策を検討する業務を担当することとなりました。その一環として、インド最大級のICDであるICD Tughlakabadを視察しました。

ICD Tughlakabadに至るまでの道路の状態は極めて悪く、ちょっとした雨による冠水や低品質な舗装による車両の振動など、開発途上国のいわゆる「インフラの脆弱性」を実際に目の当たりにし、こういった部分がインドの物流の問題点なのだろうと、ICDに到着するまで筆者は思っていました。

しかし、その後ICD Tughlakabadの物流現場で見たのは、「商品」の入ったダンボールを足場代わりとし、その上に乗ってコンテナの中から貨物を放り投げて荷卸しする作業員の姿や、その作業員を見ているだけで自らはまったく手を動かさない「監視員」の存在など、およそ日本では考えられない物流現場の光景でした。

インフラの脆弱性以前に物流に携わる人間の意識が及ぼす影響が非常に大きいと感じられた瞬間です。確かにインドではインフラ面で改善が必要な部分は非常に多くあります。しかし、「インフラを整える”だけ”でインドの物流が効率化するのか?」と問われれば、上述のとおり決してそうではないと思います。

日本人は完璧主義とよく言われ、それは物流に対しても例外ではありません。しかしインドでは、主要な宗教であるヒンドゥー教に起因する国民性の影響も大きいと思われますが、「モノを運べばいくつかは必ず壊れる。だから壊れたのであればまだ別の商品を持ってくれば良い」という考えが根付いており、事実そういった考え方で問題なく経済が回っているのです(一見非効率に思えるかもしれませんが、このような非効率が多くの人口を抱えるインドの人々の労働を生み出しているという側面もあります)。日本流とインド流、どちらが正しいということではなく、こういった意識のギャップを双方で認識した上で落とし所を探っていく・・・というスタンスが、インドでは何事においても重要なのかもしれません。

日本の常識は世界の非常識?

日本に住んでいる我々にとって、「物流や人流を効率化するための取り組みは何か?」と問われれば、「新しい道路を整備する」ことや「綺麗なクルーズターミナルビルを整備し、それに接続するバス路線を誘致する」といった、「ハード整備」に真っ先に目が向きがちかもしれません。

しかしこれまで述べてきた通り、「港湾・空港」の守備範囲である国際的な物流や人流は「相手国」が存在することが大前提です。よって、それらを整備する際、必ずしも日本の常識をそのまま適用することが最適解であるとは限らないことを調査を通じて改めて感じました。これらの知見は、今後も更にグローバル化が進む社会の中で、「インフラ整備はどうあるべきなのか?」を考えていくための礎にしていきたいです。

海外調査こぼれ話

海外で調査を行う際には、色々なアクシデントに遭遇することもあります。

本稿で記載したインドでの調査の間、日本語が達者なガイドにアテンドしてもらうことができ、インドに関する様々な分かりやすい解説やインド人相手の通訳など非常に良くしてもらいました。

インドは国土が広く、飛行機でインドのある都市から別の都市に移動することになっていたのですが、移動の前に空港から少し離れたレストランで食事をしていました。

我々がガイドに「そろそろ空港に向けて出発しないと搭乗に間に合わないんじゃない?」と言うと、ガイドは「大丈夫。遅れそうになっても俺が交渉すれば何とかなるから」と言って聞きません。「それじゃあ…」ということで、その後30分ほどしてから空港に向かったのですが、案の定飛行機には乗り遅れました。

筆者はインド以外の海外調査でも大小様々なアクシデントに遭遇しているのすが、それをここに記すには余白が狭すぎるため、もしご興味があれば連絡をいただければ幸いです。

丁子 信CHOJI Makoto

計画系部門

湾計画グループ

統括リーダー