大阪で受け継がれるインフラ整備の心意気

古来、大阪は交通量の多い瀬戸内海と内陸を結ぶ位置にあり、古来、朝鮮や中国などから最先端の技術や情報が得られる場所でした。豊臣秀吉による日本の統治が始まると1583年に大阪城や城下町が整備されました。

1612年大阪城工事に従事した成安道頓(注1)は、大阪城南の開発には河川の掘削が必要と考え、私財を投げ打ち開削事業に着手しました。その後、事業は従弟の安井九兵衛や平野次郎兵衛らに受け継がれ、1615年に完成した「道頓堀」と名付けられたこの運河とともに、大阪ミナミのまちづくりが始まりました。また、大阪は「八百八橋」といわれるほど橋が多く、200ほどの橋がありました。橋は公儀橋と町橋とに大別でき、公儀橋は12橋であり、それ以外の橋は町橋とされ、商人が整備していました。江戸等の他の都市と比べて、町橋が多いのは大阪の特徴です。

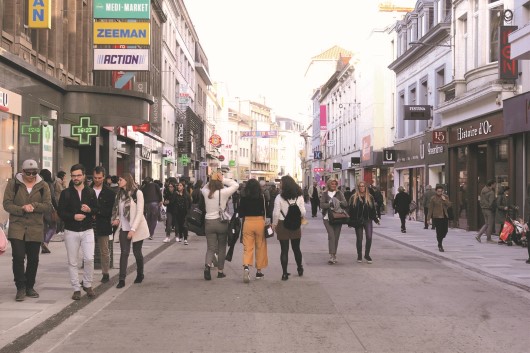

1626年頃から道頓堀が芝居町となり、「道頓堀五座」など日本最大の劇場街として賑わいました。1999年「中座」の閉館を最後に「道頓堀五座」は姿を消しましたが、今でも上方の演芸文化など、大阪文化の中心地として幅広い層、幅広い世代に親しまれ、道頓堀の周囲の歴史のある商店街が賑わいをもたらしています。

このように大阪ミナミのまちは、古くから人・モノ・情報が多く集まるまちであり、様々な人々の交流が育まれてきました。また、道頓堀や町橋のように市民の力や商人達がまちの発展のために尽力してきた文化や風土が脈々と現在にも受け継がれています。

(注1)成安道頓は、成安姓と安井姓の2説が存在したが現在では成安姓であるとされている

公民連携で取り組むなんば改造計画の始動

① 地元発意から事業スタート

なんば広場プロジェクトは、なんば広場を囲う振興町会、商店街、企業で構成される「南海なんば駅前広場環境整備協議会(2008年)」から始まりました。その7年後、行政を巻き込み、地元が主導して社会実験を実施しました。このように、「自分達のまちを良くしたい」という粘り強い地域の推進力が事業の始まりでした。

② 交通社会実験の実施によるきめ細やかな合意形成

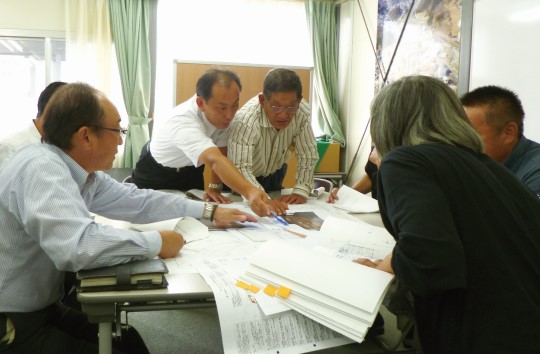

旧広場のほとんどを使用していたタクシー事業者等や荷捌き等の運用変更、さらに、約120軒の土地・建物・テナント・周辺自治会に対する合意形成が道路空間再編には不可欠でした。

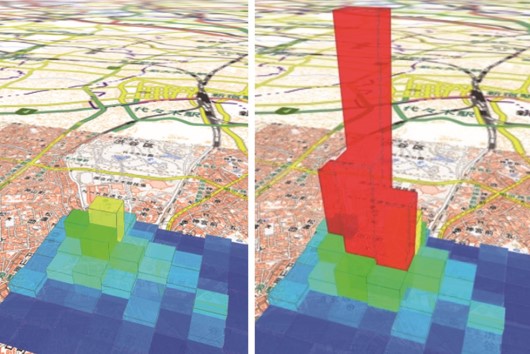

そうした中、CFKは2020年にプロポーザル方式により、設計共同企業体の一員として事業推進業務を受注し、主に交通社会実験や基盤整備に伴う計画・設計を担当しました。2021年の交通社会実験では、なんば広場の未来の姿を見せつつ、課題や実現可能性の検証、更には地域からきめ細やかな要望を聞き取り、行政と民間の橋渡しをしながら、計画・設計を実施しました。

③ 短期間でのプロジェクト実現

なんば広場の整備工事は、公民連携での設計・施工一括発注による体制により、着手から実現まで約3年と短い期間で竣工しました。

具体的には、設計者(CFK他)・施工者(大林道路)・事業者(大阪市・南海電鉄)が毎週一同に会する定例会議にて課題を共有し、施工を考慮した設計を行う事で意思決定を迅速に進めました。

④ 維持管理や利活用の仕組みづくり

なんば広場を設計するにあたっては、利活用を見据えた設計に加えて、利活用ルールや仕組みづくり、快適で安全・安心な環境を保つ体制づくりなど関係者間のコーディネートも実施しています。

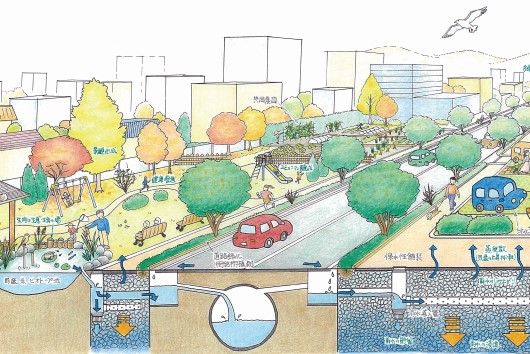

地域の風土を未来へつなぐ

大阪ミナミは、江戸時代から民間主導でまちづくりを実践してきた風土があります。そこから400年超を経過した2024年でも、そのDNAが引き継がれています。本来、土木の仕事は、自然の脅威から暮らしを守り、日常の暮らしがより豊かになるように地域の歴史、文化を活かしてインフラの計画、設計、維持管理、利活用を検討するものです。これまでの公共空間整備は、行政(公)が地域(民)の暮らしを豊かにすることを願い、使い方をイメージしてきました。なんば広場では、地域(民)がその公共空間をどう使いたいか、使うための創意工夫を取り入れ、地域住民、観光客、商売人など様々なヒトが出会い、交流し、ミナミらしい様々なアクティビティが実現できる【オモロイ】空間となっています。

また、なんば広場はヒト中心のまちづくりの核として、大阪ミナミの心臓の役割を担います。なんば広場という心臓から、心斎橋、裏なんば、日本橋、堀江などのミナミ全体に“ヒト”という血液が循環し、地域活性化に寄与していきます。

なんば広場周辺では沿道の土地利用にも変化が起こり始めており、道路空間再編が民間の再開発事業を誘発しています。このような取り組みが大阪全体の賑わい創出に繋がり、国際観光都市の玄関口として、大阪ミナミが日本を代表する都市に発展すると考えています。

今後も公民連携の活動を通じて、様々な文化が創出され、それが次の400年後にも受け継がれることを期待しています。これからもまちづくりに関わる技術者として、地域の歴史、文化を読み解き、それを活かしたインフラ整備を通して、人々の日常の舞台づくりに貢献したいと考えています。

左から

田ノ畑 聡史 TANOHATA Satoshi

計画系部門 地域整備グループ プロジェクトマネージャー

藤善 隆次 FUJIYOSHI Ryuji

計画系部門 ゼネラルマネージャー

高岡 奈々恵 TAKAOKA Nanae

道路系部門 道路第一グループ

![神戸の都心の未来の姿 [将来ビジョン]](https://www.cfk.co.jp/application/files/1116/3097/6412/thum2_13-03.jpg)