江戸時代の江戸・大阪間には、東海道、中山道、北陸道・北国街道の3ルートが整備されており、参勤交代などに利用されていました。こうした交通路は、時代の要望に応じて発展してきた歴史があります。私たち、現代の鉄道技術者は、現代の交通路として高速旅客鉄道を整備する仕事を担っています。

風土と設計

普段、構造物の設計に取り組んでいる中で、風土を設計計算に直接取り入れる機会は少ないが、風土に対して設計が寄与できることはどのようなものでしょうか。

風土には、その場所の自然とインフラ、住民の生活・変化など様々な関係性があります。人々の営みは、ゆっくりとした動きではありますが、継続して変化していきます。北陸新幹線が敦賀まで延伸開業したことで、北陸地方のさまざまな“まち”で人の流れや観光などがどのように変わっていくのでしょうか。

拠点都市でのまちづくり

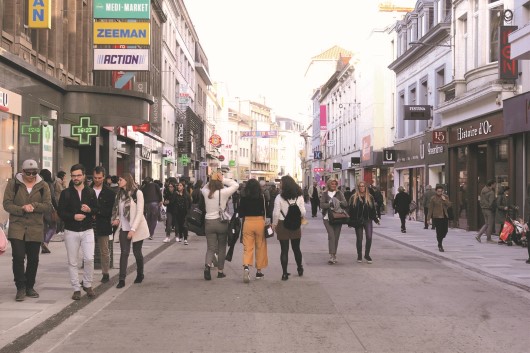

金沢、富山、福井などの北陸地方の拠点都市は、新幹線の延伸開業に向けて、かなりの時間を掛けて、まちの再開発を行ってきました。市街地を分断していた鉄道の高架化、路面電車の新幹線駅への乗り入れ、土地区画整理事業などです。いずれも20~30年かかるビッグプロジェクトです。これにより、オフィスや商業施設、ホテルなどの誘致が進められてきました。人々の生活をより豊かにしていくための取組みです。

域内交通としての北陸新幹線

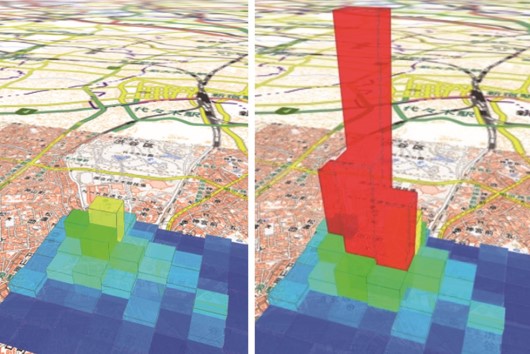

北陸新幹線の延伸開業で、都市間の時間距離も短縮されました。金沢・富山間は20分、福井・敦賀間は最短16分でつながるようになりました。これまで各都市単独で新幹線駅の周辺の開発を進めてきたところですが、今後は、拠点都市が連携しながら北陸地方全体として企業誘致を行い、新しい地域としてのまちづくりが発展していくことを切に願います。

大阪延伸が風土に与える影響

北陸新幹線の延伸開業で、東京や大阪までの時間距離が短縮され、観光客の増加や街の賑わい創出がしばしば報道されます。現在のところ、金沢・東京間が2時間30分で、金沢・大阪間は2時間7分でつながるようになりました。新幹線が大阪まで延伸されると、1時間30分でつながるようになります。北陸の人々は、東京や大阪の人々と交流を活性化するための短時間での移動手段を手に入れたのです。

金沢では、これまで古都として漆器や焼き物、茶道や懐石料理など豊かな文化や風土が育まれてきました。大阪延伸で、再び、北陸地方と京都、大阪がつながることにより、ビジネスや観光客の行き来だけでなく、現在の文化の交流も活性化していきます。一市民として、大変、楽しみにしています。

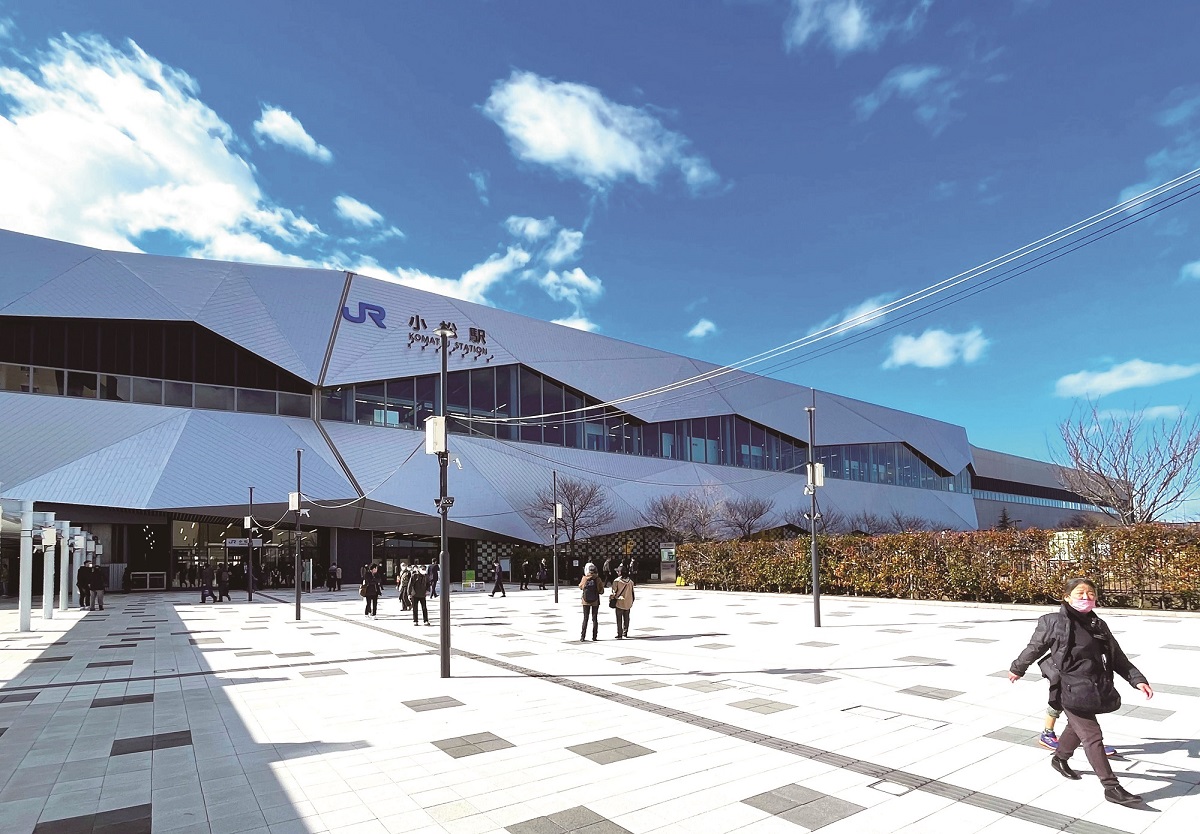

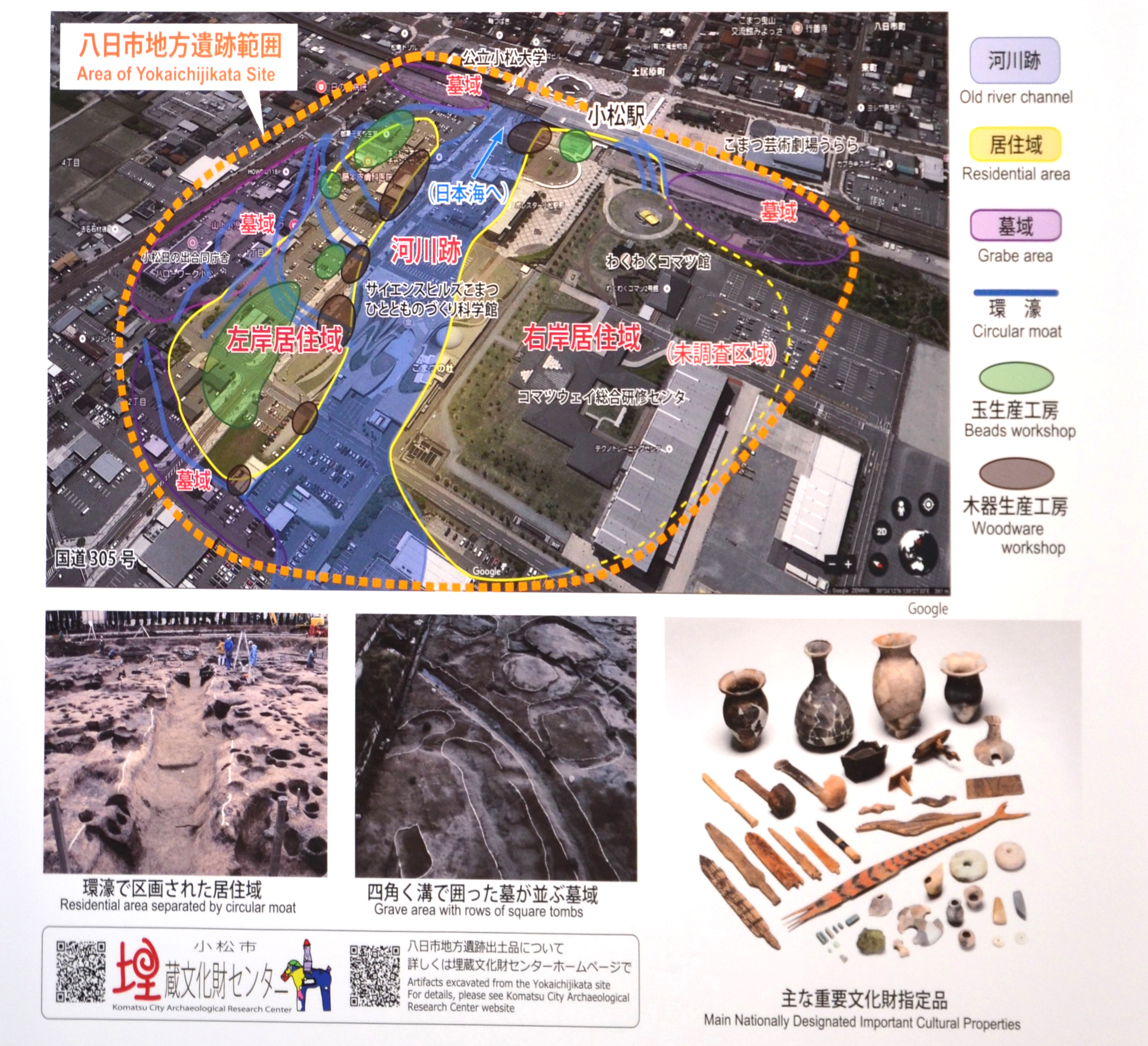

小松駅高架下の観光交流センター内に展示されている「八日市地方遺跡」

風土に対する設計の関わり

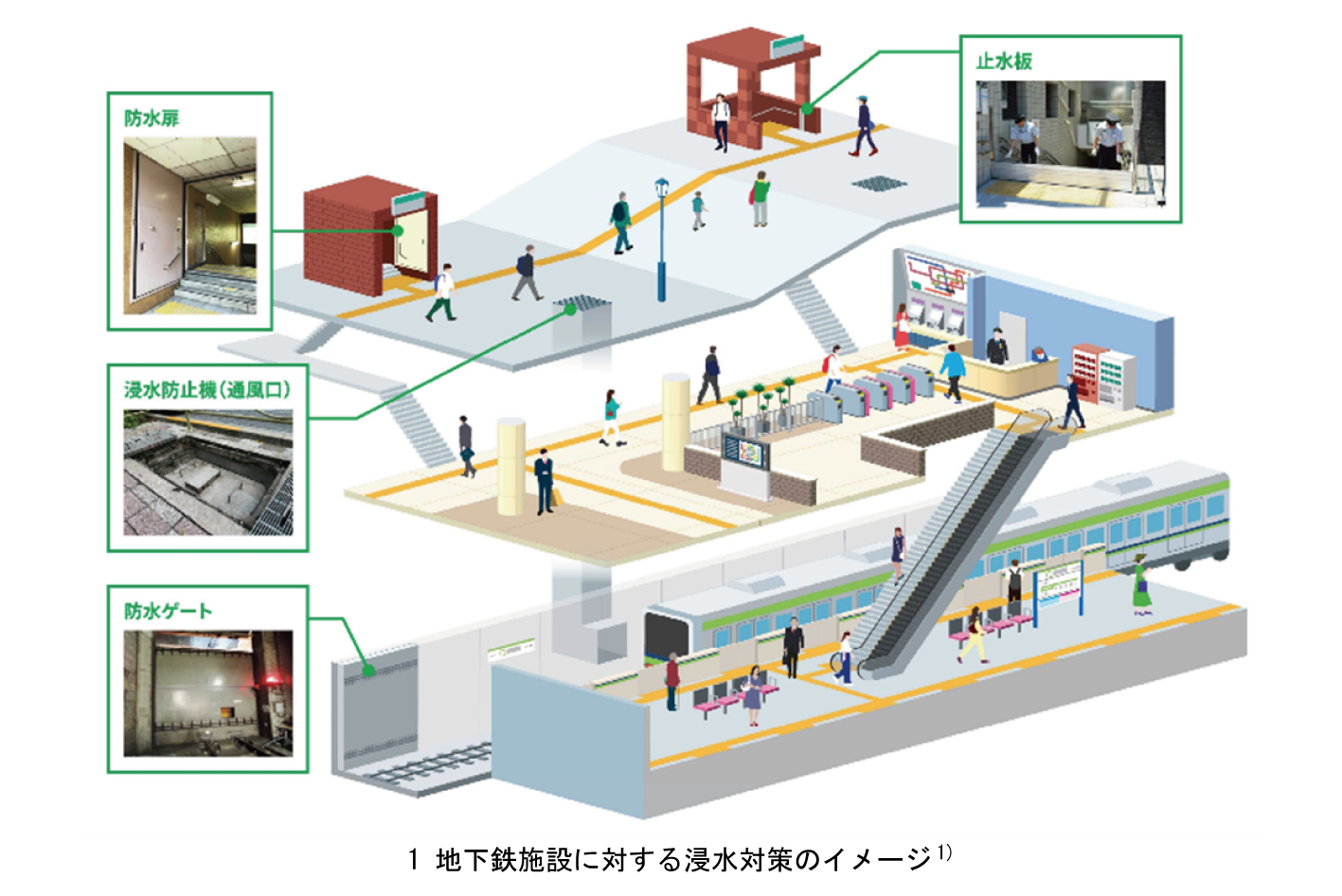

北陸の風土に対する設計の関わりとしては、雪害対策が挙げられます。周知のように、北陸地方は、大変雪深い地域です。新幹線の定時運行のためには、軌道面上への降雪を安定的に除去する必要があります。そのため、新幹線が走行する軌道面での消雪装置や貯雪装置、スノーシェルターなど、色々な雪害対策工が開発され、採用されています。

風土の形成には百年単位の時間を要することを考えると、私たち設計技術者の関わる時間軸は極めて短いものです。そうした中で、私たち、土木技術者が設計した構造物は、市民や利用者の皆さんに直接目にしていただける成果ではありますが、本当の成果は、人々の暮らしや営みを下支えする社会資本を整備することそのものです。これは土木でなければできない仕事です。今後も風土の形成を下支えする技術者として、自己研鑽に励んでいきたいと考えます。

今村 年成IMAMURA Toshinari

鉄道系部門

鉄道グループ

チームリーダー

北陸新幹線は、東京・大阪間を日本海ルートで接続する延長690kmの路線です。高崎・長野間は1997年10月、長野・金沢間は2015年3月に開業しています。2024年3月16日には、金沢・敦賀間まで延伸開業しました。

筆者は、2014年12月から2017年10月までの2年10カ月間、小松駅の土木設計を担当しました。建築設計者との調整、在来線(現IRいしかわ鉄道)との中2階での乗り換え案の検討、建設位置での埋蔵文化財調査の協議などに苦労しました。

![神戸の都心の未来の姿 [将来ビジョン]](https://www.cfk.co.jp/application/files/1116/3097/6412/thum2_13-03.jpg)