はじめに

Change Our Tomorrow。これは、アバディーン市にあるロバートゴードン大学のピロティに大きく書かれていた言葉です。気候変動が進む地球において、温室効果ガス(GHG)排出の実質ゼロ(日本における「カーボンニュートラル」は欧州では一般に「ネットゼロ」と呼ぶ)の実現は最重要課題であり、世界全体が明日の地球を変えようと動き出しています。

CFKは、ネットゼロ社会の実現に貢献するため、「環境分野」を全社重点分野として位置付けて様々な取組を進めています。その1つとして、「港を核としたネットゼロ社会の実現」をテーマに、竹林幹雄教授(神戸大学)、みなと総合研究財団との共同研究を実施しています。

この研究の一環として海外の先進都市・港湾・空港の動向を探るべく、我々はスコットランドのアバディーン市、ベルギーのアントワープ港、リエージュ空港に2024年8月4~10日に現地を訪問しました。欧州の夏は涼しく、日本とは比べ物にならないほど快適でしたが、ネットゼロ実現に向けた機運は高く、その情熱は日本よりも熱く感じました。

都市の視点から

アバディーン市では、2013年よりH2アバディーンプロジェクトを始動し、以降EU等の資金も活用して水素バスの導入や水素ステーション整備等、都市ぐるみでネットゼロに取り組んできました。これらは英国政府のネットゼロ施策に先行するものです。

同市によれば、この取組の最も根底にあるのは、北海油田の石油掘削拠点として栄えてきた市の将来を見据えて、いかに地域の雇用を維持し、魅力的な雇用を創出するかであり、いわば経済・産業政策的な視点があります。水素バス導入に際しても、水素という未知のエネルギーを市民に受容してもらうため、慎重に実証実験を重ねてきたそうです。また、「ネットゼロ技術センター」では150以上の実証事業を完了し、スタートアップ支援も実施しています。そうした状況から、議会においてネットゼロの取組は党派によらず支持されているようです。

今回の調査を通じて、「employment(雇用)」のフレーズが強く印象に残りました。移動中の車窓から眺めたアバディーン市の街並みは、花崗岩による伝統的な石造建築がひしめく市街地と、牧歌的な丘陵が広がる郊外とで、まるでファンタジー映画のような美しさでした。その反面、工場やオフィスビルらしき施設はほとんど見当たりません。この街の若者たちはどこに就職するのだろうかと考えずにはいられませんでした。

アバディーン市の取組は決して壮大な規模のものばかりでありません。しかしそれらは、環境問題に揺れる石油産業と共に、北海での洋上風力発電や水素エネルギー、そしてネットゼロという潮流に着目した同市の切迫した危機感と戦略を物語っていました。

港湾・空港の視点から

島国である日本において、「港」がネットゼロ社会の実現に向けて果たすべき役割は極めて大きいものがあります。

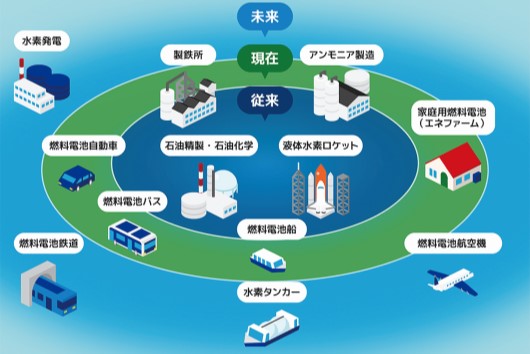

港湾・臨海部にはGHGを多く排出する産業が集積していることに加え、港湾は水素等を海外から受入れる役割も有しています。一方、空に目を向けると、欧州ではGHGを多く排出する航空移動が「flight shame(飛び恥)」と批判されています。島国・日本では、航空による海外や離島との人流・物流機能の維持とネットゼロとの両立が喫緊の課題です。

今回、欧州の首都と呼ばれることもあるベルギーの「港」であり、港湾貨物量欧州2位のアントワープ港と航空貨物量欧州6位のリエージュ空港を訪問しました。

石油化学産業が集積するとともに世界屈指のコンテナ取扱量を誇るアントワープ港は、自動車産業やLNG基地が集積するゼーブルージュ港と一体運営されています。アントワープ港を訪れた我々の目をまず引いたのは、港内に林立する風力発電です。134基で住宅30万戸分の電力を供給しているそうです。さらに、アントワープ港-ゼーブルージュ港間に敷設されているLNGパイプラインの水素供給用への転用など、石油化学産業が集積するアントワープ港とLNG基地が集積するゼーブルージュ港の強みを活かして、「世界の水素サプライチェーンの“てこ”」になるべく取組が進められていました。

船舶や車両、立地企業など多数のステークホルダーがGHGを排出している港湾における、管理運営者の役割とは何なのでしょうか。「アントワープ・ブルージュ港を欧州トップの港に」という強い信念のもと、「ネットゼロの実現には何が必要か」を前向きかつ建設的に議論し、関連企業を支援・巻き込みながら、ネットゼロに向けて邁進していました。

空港も、航空機や空港関連企業の車両によりGHGが排出されており、管理運営者単独でのネットゼロ実現は困難です。リエージュ空港は、ネットゼロ実現に向けて必要となるインフラを整備することが自らの役割であるとし、具体の取組の方向性について、空港に関係する企業と議論を重ねているそうです。

港湾や空港の管理運営者の大きな目標や信念と、周囲を巻き込みながらそれを実行に移す戦略こそが、ネットゼロ社会の実現に向けての「道しるべ」となると確信しました。

環境の視点から

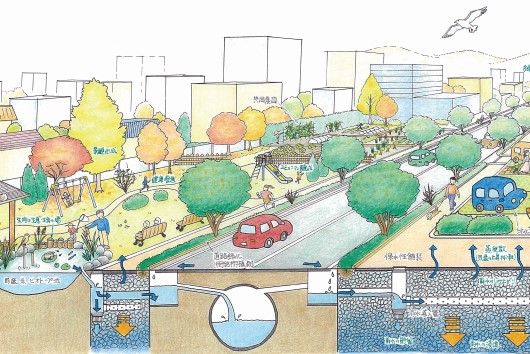

日本におけるネットゼロの取組を考えると、欧州は取組を前進させようとする機運が高まっていると感じました。例えば、アバディーン市のTECAでは日本国内では普及していない400kWの燃料電池が既に稼働しており施設内のホテル等に熱電併給を行っています。また、アントワープ港では港湾・市・事業者が連携し、産業排熱を後背地の公営住宅の空調等に利用する供給網が築かれており、日本も取り組もうとしているエネルギー施策が既に大きく前進していることが印象的でした。

また、アバディーン空港の入り口には空港としてのネットゼロ目標が大々的に示された看板が設置されていたり、公用電源には再エネ100%の表示があった他、アバディーン港沖合の洋上風力発電は住民たちが港を訪れ見物するような景観場となっています。日本よりも住民側の環境意識が高く、取組を好意的に受け取られている印象も受けました。

環境政策の面では、日本の地方公共団体ではほぼ策定していない産業分野別の脱炭素ロードマップがアバディーン市では策定され、環境部局だけでなく町全体で取り組む姿勢がうかがえました。実効性を重視する日本的な見方をすると、目標が細分化される分進捗管理の難しさが高まると思われます。しかし、エネルギー分野の技術を有する者に資格を与えたり、地場産業の有力企業や政府からの投資をバックに研究開発を市が進める等、高い目標を確実に達成するという強い意志が伝わってきました。

おわりに

いずれの都市・港湾・空港においてもネットゼロは、市場競争力向上のための武器や生き残りをかけた切札という位置づけであり、そのような背景があることから、ネットゼロを確実に実行するための戦略や体制の充実が図られていました。総じて欧州におけるネットゼロの機運は高まっていることを目の当たりにしましたが、日本においてネットゼロを実現するには、現状の地球温暖化対策としての位置づけでは、到底実現不可能という印象を受けました。欧州のようにネットゼロの取組の位置づけを改め、地域や港湾・空港の強みを知り、それらを活かす術を模索することで道は拓けるのではないかと考えます。

左から

藤川 知也 FUJIKAWA Tomoya

計画系部門 港湾計画グループ

磯山 直佑 ISOYAMA Tadasuke

計画系部門 事業創生グループ サブリーダー

岡野 圭吾 OKANO Keigo

計画系部門 港湾計画グループ

南 勇銘 MINAMI Yumei

環境・防災系部門 環境グループ