CFKは中国政府、中国地方政府等が発注する計画業務や設計業務に取り組んでいます。

その1 地下鉄ネットワーク計画

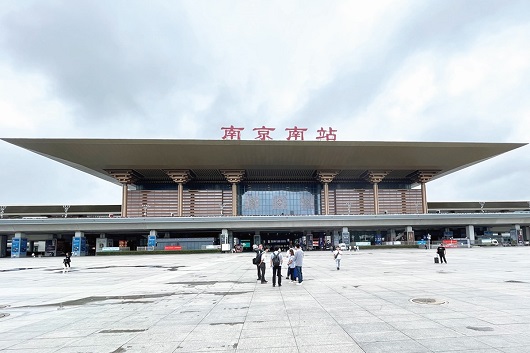

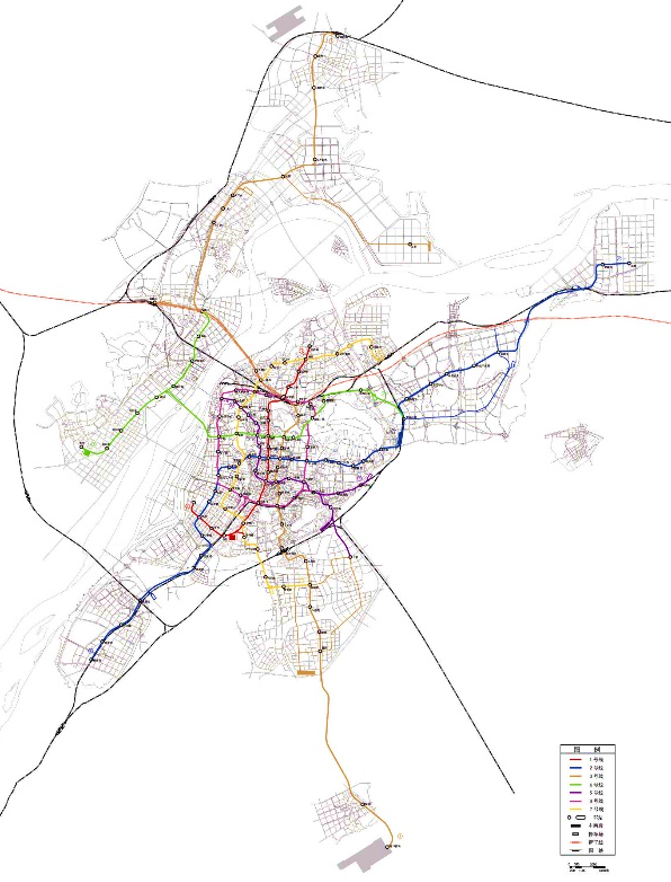

南京市城市軌道網計画について

CFKの本格的な中国業務への取り組みは、2002年南京軌道交通網計画国際コンペの参加が始まりでした。2002年、名古屋大学(当時)河上教授のご紹介により受注した中国での嚆矢となった業務です。

本業務は、南京市の都市全体の城市軌道交通(地下鉄)ネットワークを計画するものでした。都市全体の鉄道ネットワークを計画する業務は日本では珍しいものです。CFKは、日本での鉄道設計、交通計画、都市計画等の経験を生かした総合的な取組体制を構築しました。

技術者が現地に長期滞在し、南京市側のカウンターパートとの交流による技術指導(技術移転)を行い、CFKの中国での評価を大いに高めることとなりました。需要予測、路線網の比較評価、建設計画・運行計画・車両基地等施設計画に留まらず、TODの理念にもとづく駅を中心とした周辺土地開発計画、上位の都市計画へのフィードバックを提案しました。

当時の中国では、交通計画とまちづくりとが連携なく計画されることが常態化しており、これは今日に至るまで多くの都市で共通する改善すべき事項です。中国業務の多くのエッセンスがこの業務において培われました。

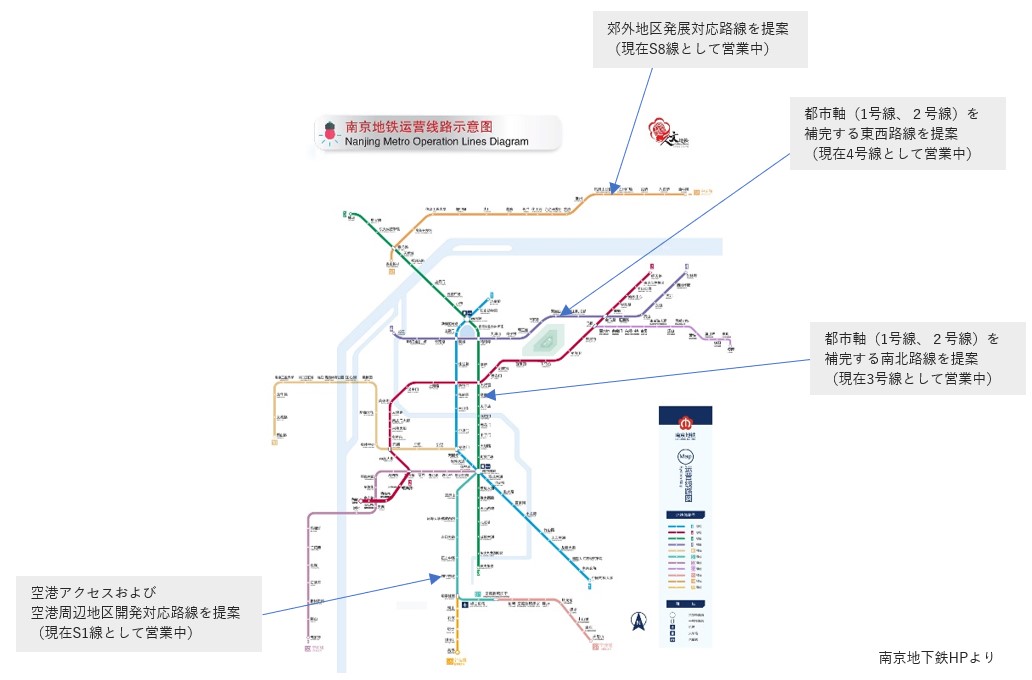

当時の南京市マスタープランの実現を目的とした7路線を提案しました。

2022年現在11路線が営業しています。2002年から地下鉄ネットワークは一部変更・追加されていますが、ネットワークの基本形状はCFKの提案をもとにしています。

その2 交通結節点計画

南京市でのCFKの取組み、成果が評判となり、2003年には同じ江蘇省内の無錫市から地下鉄ネットワーク計画業務を受注し、2004年5月に「無錫市軌道交通網計画」(マスタープラン)を完成させました。これは軌道交通6路線247km117駅の整備により、来るべき交通需要の増大に対応し、土地利用と交通の調和を図る計画でした。

この計画をもとに無錫市政府は実施計画を進め、2008年11月に国務院が建設を批准、2009年11月に1号線着工され、2022年現在、4号線まで開業しています。

このころから、中国で地下鉄ネットワーク計画から派生し交通結節点計画の業務依頼が来るようになりました。

無錫駅地区交通施設計画業務(2004年)

当時の中国では都市内で交通が完結していたため、都市間の流動は少ない状況でした。鉄道駅は、帰省等の非日常的な利用が多く、日本のように通勤等の日常的な交通にあまり利用されていませんでした。

このため、既存の駅は乗り換えの利便性は考慮されておらず、交通施設間の乗り換え距離は長く不便でした。しかし、中国の経済発展に伴い都市間の移動が増加し、鉄道の日常的利用が増加しつつあったため、CFKは鉄道の日常的な利用が増加し、交通施設の利用が変化してくると提案し、日本的な乗り換え利便性の高い交通広場、交通施設配置の提案を行いました。

無錫市軌道1号線三陽広場駅地下空間設計(2009年)

2009年4月に、無錫市計画局からCFKは無錫市の中心駅三陽広場駅及び周辺地区開発計画業務を受注しました。この業務は無錫市の中心である三陽広場地区の開発コンセプト提案を求める業務でした。

既定計画は地下1階がコンコースと、改札口へ連絡するための地下通路からなる交通機能に特化した駅空間でした。このためCFKは、日本の都市空間において培った経験と実績を踏まえ、その当時の中国にあまりなかった市中心にふさわしい駅空間とするべく次の提案を行いました。

・地下駅と周辺建物地下の接続

・地下鉄駅の複合利用(駅機能だけでなく、商業機能の導入)

その3 高速鉄道駅とまちづくり

南京市、無錫市と軌道交通計画とに引き続き、2005年には無錫市の隣の常州市で地下鉄ネットワーク計画の策定を実施しました。その計画は2006年に完成し、2012年5月に中国政府の承認を得、2015年に1号線、2021年に2号線が開業しています。

高速鉄道駅とまちづくり

常州市の業務を行っていたころから、北京オリンピック(2008年夏季)や上海万博など国家的イベントが迫っていた中国では高速鉄道網(日本の新幹線に相当)の整備が本格化してきました。

中国の場合、高速鉄道の駅は、各都市の中心部から少し離れた地区に整備されています。このため、高速鉄道駅の計画と駅周辺開発がセットになった駅周辺開発業務のニーズが増加してきました。CFKも日本の経験と知見を活かし、業務に取り組むこととなりました。

この駅周辺開発業務の特徴をあげると以下の通りです。

〇総合的な計画であること

高速鉄道駅の計画(駅空間計画、交通施設計画等)だけでなく、駅周辺の新規開発地区の土地利用・建物・道路・公共交通・インフラなど、総合的な提案が要求されます。

〇トータル的なデザインが求められること

都市の新たな顔であり、デザインコードやガイドライン等のルールの提案、街路空間のイメージや建物の配置、高さ、用途、ファサードデザインに至るまで、地区のトータルデザインが要求されます。

〇スケールが巨大であること。

日本国内の業務のように、厳しい用地制約はなく、白紙の状態で新規開発を考えることが多い。その空間スケールは巨大で、駅空間は野球場か空港の広さ、開発地区の規模は人口数十万人と都市の規模です。

MINAKUCHI Niro

海外事業本部

本部長スタッフ