東京都交通局建設工務部様より、「大江戸線蔵前駅防水ゲート大規模浸水対策詳細設計委託」に対して、優秀工事等表彰を受賞したので報告します。

東京都交通局浸水対策施設整備計画の概要

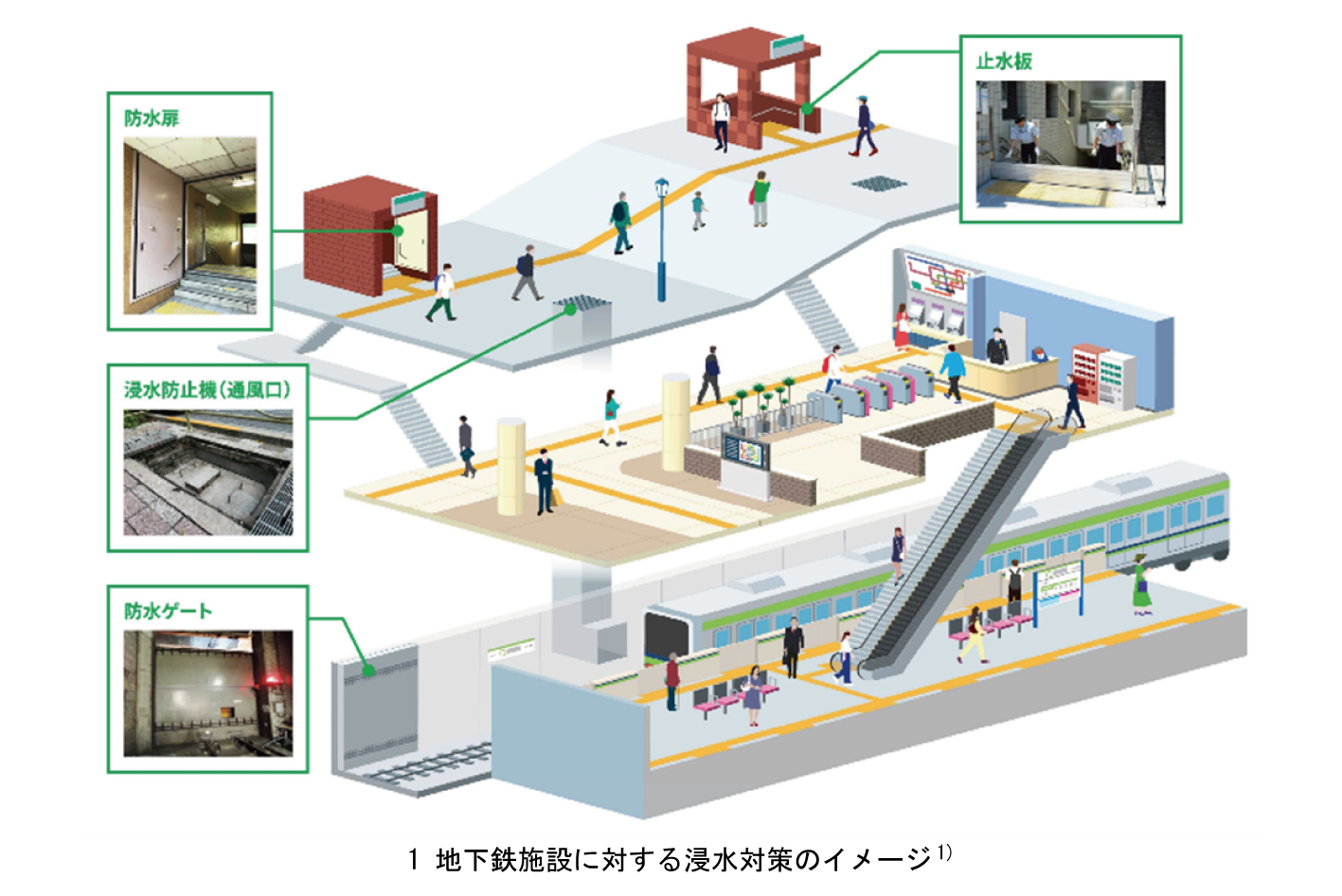

東京都交通局では、近年の気候変動に伴う集中豪雨等の水害リスクが高まっていることに対して、「お客様の安全確保」、「早期運行再開」、「地下鉄ネットワーク全体の減災」を目的とした浸水対策施設整備計画が進められています。

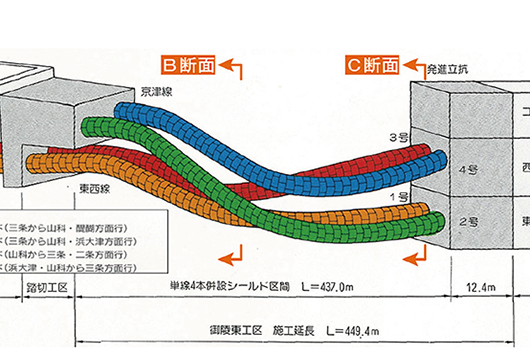

この計画では、荒川河川氾濫、高潮等の大規模水害が発生した場合に、地下路線内に氾濫水が侵入し、地下鉄ネットワークを通じて浸水被害が拡大する状況をシミュレーションして、その結果をもとに施設整備の方針や具体的整備手法等が整理されています。

これらの方針に従い、要対策箇所について浸水対策を検討・実施しているところです。

大江戸線蔵前駅における大規模浸水対策

浸水対策の対象である蔵前駅の既設防水ゲートは、隅田川の河床が崩壊した時に被害が広範囲に広がらないようにするため、両国駅側に設置された施設でした。

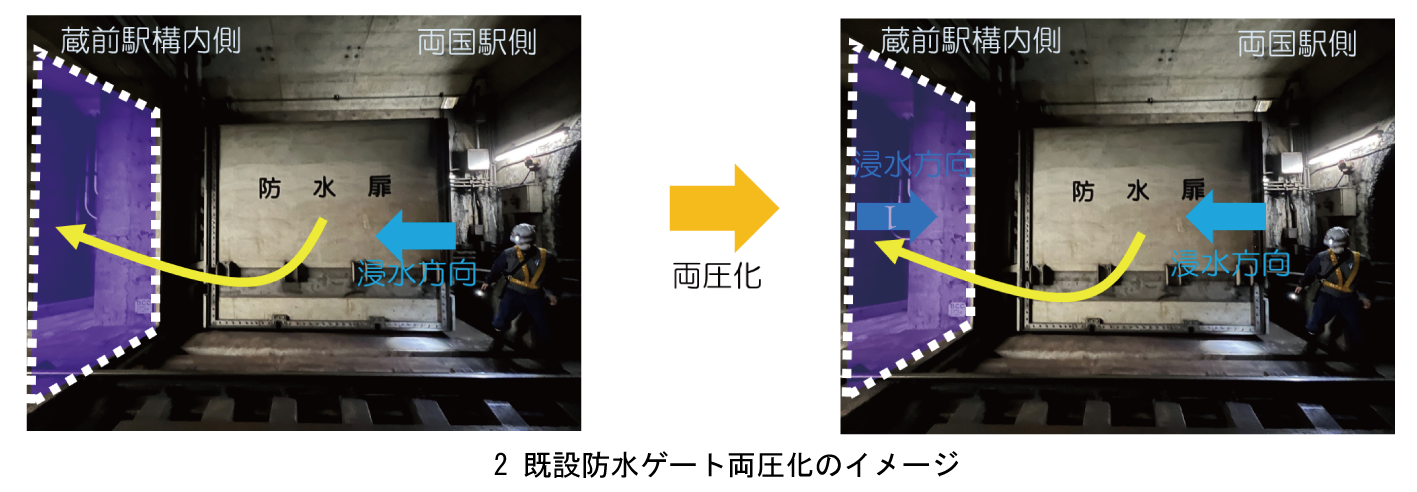

しかし、「東京都交通局浸水対策対策施設整備計画」における施設整備方針より、建設当初とは逆向きの蔵前駅構内側から両国駅側への浸水防止も新たに考慮する必要があるとともに、想定浸水深が建設当初よりも大きくなったため、新たに対策が必要となりました。

既設防水ゲートの改造設計(両圧化設計)

防水ゲートの取替となると、経済性や営業線下での施工性(大江戸線における軌道内夜間作業時間は実質2時間等)の面で困難となるため、既設防水ゲートを活用する対策案について検討しました。具体的に、蔵前駅構内側から両国駅側への浸水防止のため、駅構内側からの浸水圧に耐えうるように既設防水ゲート(スイング式)の補強と受け構造の設計(両圧化設計)を行いました。

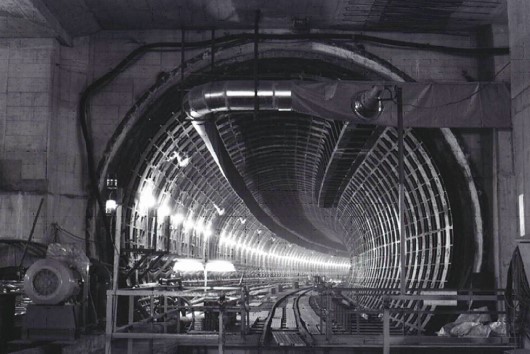

本対策では、健全な既設防水ゲートの活用が前提となるので、「既設防水ゲートの健全度把握」が課題となりました。また、大江戸線は建設当初よりミニマムメンテナンス化を前提として整備されているほか、在来車両よりも小型なリニアメトロ車両の採用によりコンパクトなトンネル断面となっています。そのため、補強部材の設置にも制約が多く、軌道にも近接することから、もう1つの課題として「建築限界※への支障等に十分に配慮した設計」が求められました。

※建築限界:鉄道車両の安全な走行のため,建築物・構造物を造ってはならない空間

既設防水ゲートの健全度調査

前述の課題の1つである「既設防水ゲートの健全度把握」への対応として、部材の変形や劣化度の調査を実施しました。

調査項目として、①扉体主要部材の超音波板厚計を用いた板厚測定、②扉体主要部材の水糸を用いた変形度の測定を行いました。

既設防水ゲートは大江戸線開業時(2000年)に設置されたものであり、供用から20年以上経過していますが、毎年定期点検が実施され十分にメンテナンスされていることもあり、すべての項目で許容差以内であることを確認しました。

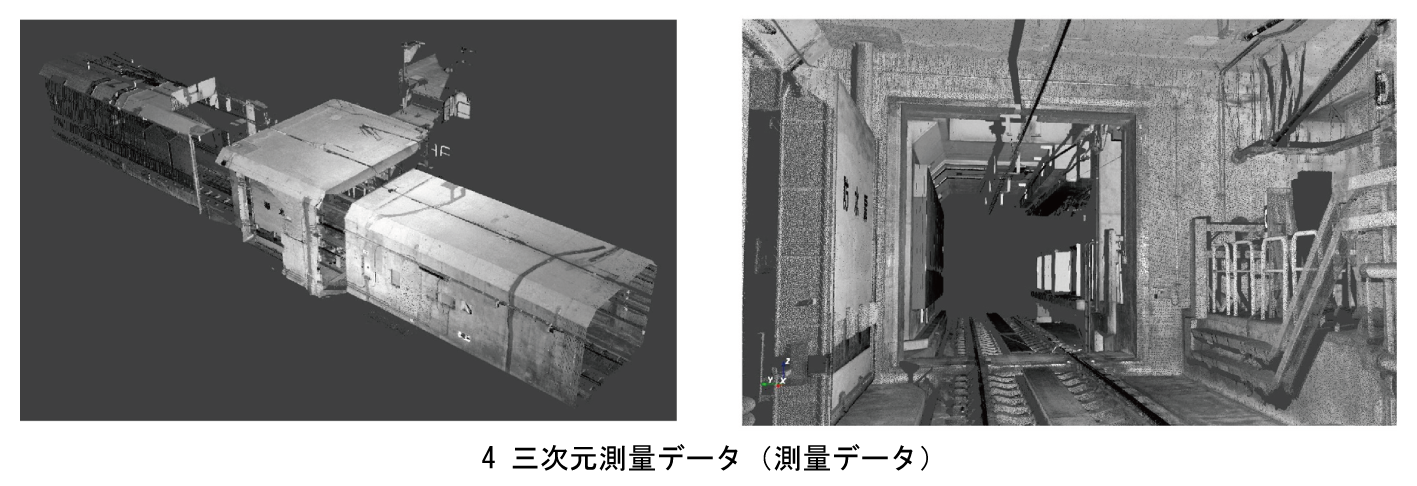

既存防水ゲート周辺の測量調査

既設防水ゲートの両圧化設計に際して、新たに受け構造を設置する必要があります。そこで、現況の構造物が竣工図と同等程度であることの確認と、新設の受け構造が設置可能となる範囲の把握を目的として、地上型レーザースキャナ(TLS)による三次元測量(点群取得)を行いました。図4に示すような測量データ(点群データ)により、もう1点の課題であった「建築限界への支障に十分配慮した設計」が可能となりました。

令和6年度東京都交通局建設工務部優秀工事等表彰を受賞して

本業務では、営業線下で既設防水ゲートを活用した両圧化を実現したことに対して、今後の浸水対策等の業務の模範例になると評価され、東京都交通局建設工務部優秀工事等表彰を受賞できました。設計委託で受賞する機会は少ないとのことで非常に栄誉あることと感じています。

今後も大規模浸水対策の整備は進められていくと思いますので、CFKのコンサルティング力とコーディネート力を発揮して貢献していきます。

参考資料

1)東京都交通局浸水対策施設整備計画、令和5(2023)年2月、東京都交通局

坂田 智基SAKATA Tomoki

鉄道系部門

東京鉄道グループ