建設コンサルタントの価値

「建設コンサルタントに求められる“価値”って何だろう」と考える時、安直ですが、まず「技術の提供」が思いつきます。国や地方自治体等の発注者だけでは、構想から具体化が難しい部分に対して、“計画”や“設計”という形で技術的に「こうすればできる」というアイデアを示し、実現性を高めることは我々の提供できる一つの価値でしょう。

また、加えて「本来どうあるべきか」という視点で業務・事業を視ることや上流計画自体を疑ってかかることも重要であり、既存に対して、その延長線上にある新しい価値を生み出すことも、我々がいる意味なのではないかと日々痛感しているところです。これらの想いを踏まえて、「価値創造」について考えました。

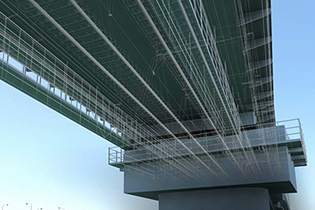

トンネルが消えた『トンネル設計』

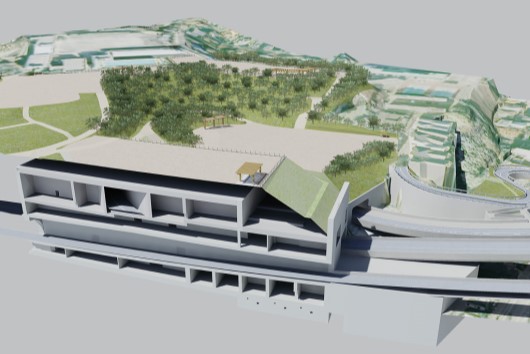

インターチェンジ(以降、IC)のランプ合流部の道路線形やランプトンネルの構造成立性について、トンネルグループと道路第一グループで協働して『トンネル予備設計』を実施していた時のことです。

この地域では、ICの形式が二転三転しており、CFKとしても道路線形の精査を進めていく中で、当初のランプトンネルを用いたトランペット型ICから、シンプルな形状で、走行安全性が向上するダイアモンド型IC(トンネルを無くした切土案)が採用となったのです。

この業務では、ICのランプ合流部における急曲線・超近接トンネルの構造成立性を検証していたことから、正直なところ、私自身は「おぉ!『トンネル予備設計』だけど、トンネル自体が無くなるのか…!?」と驚きが一番でした。

しかしながら、改めて考えていくと、これは発注者・受注者ともに“『トンネル予備設計』だからトンネルありき”で進めず、「本来どうあるべきか」という視点で、他の可能性を改めて検証したことで、新たな答えが導き出されたという結果であり、これもまた一つの価値創造(≒前提を疑い、最適解を導くこと)ではないかと思える出来事でした。

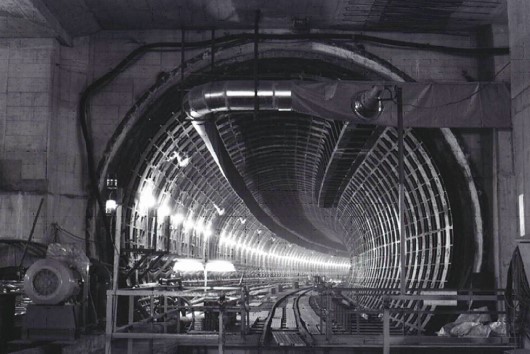

誰の、何のためのBIM/CIMなのか…?

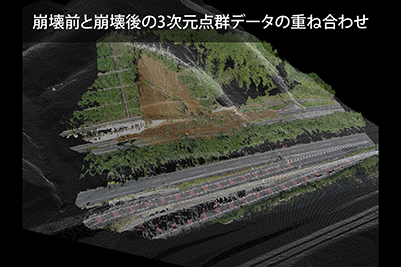

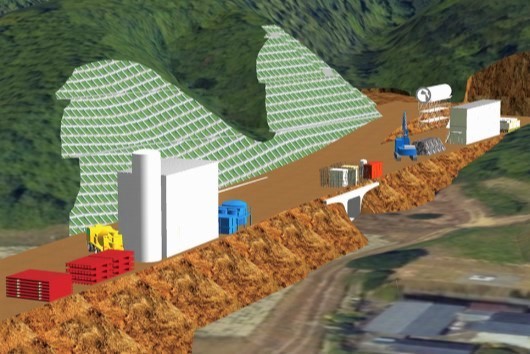

また「本来どうあるべきか」を考える際に思うことは、BIM/CIMの有り方です。現状、建設サイクルのデータ連携は中々上手く進んでおらず、各立場で目的・成果が異なることが悩ましい問題です(施工時のICT建機入力データと設計でのBIM/CIMモデルとの違いなど)。

個人的に考えていることは、例えば事業全体での効率化を図るのであれば、現在のPPP(Public Private Partnership)のような形で、建設サイクルの中に並走してはどうでしょう。独立したBIM/CIM業務が一連で実施していくことで各建設段階での最適な正しいデータ整理・共有を行うことができないでしょうか、また「効率化」や「容易に」といった言葉が先行していますが、BIM/CIMによる3次元的な数量算出や立体的な構造検討が一般的になるなど今以上に「定量的」や「高度化」に繋がる検討ができないでしょうか。勿論、これらも机上の空論であり、かつBIM/CIM自体が過渡期のため、今後より洗練されていくと思いますが、原則適用だからやるのではなく、技術者各自が個人としても、「本来どうあるべきか」という思考の下、日々考えを巡らせていくことが、一つの価値創造(≒新たな普通を造ること)に繋がるのではないかと考えます。

価値創造できる技術者

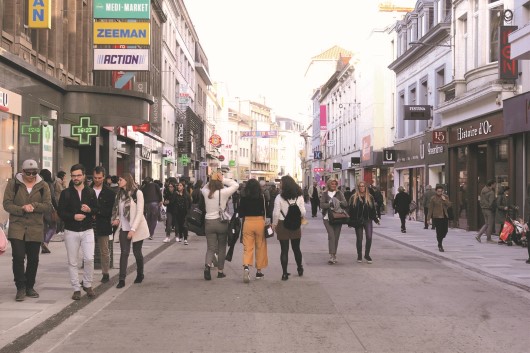

これまでの話を纏めると、“幅広く柔軟に考える”ことです。総合建設コンサルタントであることに甘んじず、各技術者一人一人の専門領域を広げるこが必要だと思います。各人が「トンネルはこうだから…」「橋梁は…」「道路は…」と凝り固まらずに専門領域を跨いで物事を多角的に視ることができれば、社会やインフラへ更なる「価値創造できる技術者」となるのではないでしょうか。トンネル技術者が橋梁や道路、河川、はたまた上流計画の提案をしても面白いかもしれません。

藤田 和輝FUJITA Kazuki

構造系部門

トンネルグループ