地下をおりると、そこは未来だった

1995年冬、ある有名なアーティストが日本に降り立ちました。彼がそこで目にしたのは、地上には高層ビルが立ち並び広い道路が整備された北方の都市。人影はなく閑散とした風景でした。しかし、地下におりると広大な地下街が眼前に広がり、人が溢れ活気に満ちている光景でした。「これが未来都市だ!」、このインスピレーションから名曲「Vir tualInsanity」が生まれたと言われています。

今も昔も、普段の生活では見ることのできない地下空間に、人は未来の息吹を感じる、というのは大げさでしょうか。

なぜ、地下空間を活用するのだろうか

日本の国土において、人が住み得る土地(可住地面積)は約114,885k㎡で、可住地面積当たりの人口密度は約1.1千人/k㎡となり、世界第7位となります。世界で十指に入るほど人口密度が高いなか、日本はGDP世界第4位という高度な経済活動をおこなっています。地表面だけでは不足し、活動の場を空中、地下に求めることは感覚的に理解いただけると思います。

世界でも都市部を中心に、地下鉄、地下通路、地下街、上下水道などに地下空間が活用されています。

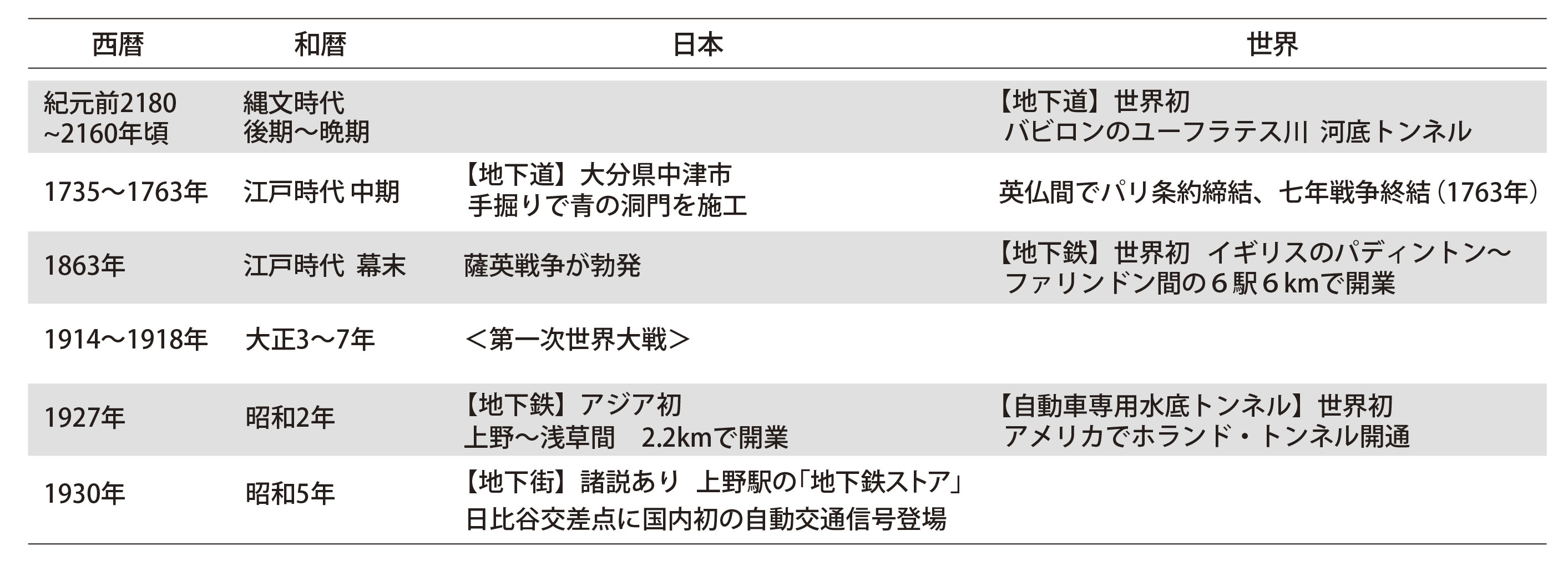

いつから地下空間を活用していたのだろうか

日本で初めて地下空間を活用したのは、辰巳用水と言われています(1)。この用水路は、金沢城の辰巳の方角の犀川上流を水源に約4kmのトンネルで導水し、開水路を経て兼六園の霞ヶ池に貯水しています。

日本最古の地下道は、手掘りで完成させた青の洞門と言われています。水位の高い川沿いの高い岩壁に作られた道を、鉄の鎖を命綱に通行していた人々の安全を確保すべく、禅海和尚が托鉢勧進によって資金を集め、雇った石工達と手掘りで約30年かけて完成させました(2)。

アジアで最初の地下鉄は日本で誕生しました。1914年に鉄道の調査研究のためロンドンを訪れた早川徳次氏が、網の目のように地下を走る地下鉄に驚愕し、首都東京のさらなる発展のために地下鉄開業を決意しました。そのロンドンも産業革命以降に人口が増大し、郊外の通勤者のために鉄道を整備しましたが、都心部の建物密集地帯に乗り入れられず、地下鉄が計画されました(3)。日本の地下鉄誕生の半世紀以上前のことです。

現在、都市部の地下は非常に混雑しており、都内の国道では道路1km当り約36kmもの管路等などが埋設されています(4)。当時の人々の切実な願いを叶えるため、地下空間を活用したのだと思います。利便性を高める、安全を確保する、混雑を緩和する、経済発展を誘導するなどインフラの責務そのものを、地下空間を活用することで果たしたといえます。風土とは、風景だけではなく人々の生活を含めたものだと考えると、地下空間の整備に伴い人々の往来や生活が変わり、ひろくゆっくりと風土も変わっていくのだと思います。

出典

(1) 浅井建爾『道と路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2001年11月10日 ISBN 4-534-03315-X

(2) 一般社団法人 中津耶馬渓観光協会 HP https://nakatsuyaba.com/?introduce=doumon0815

(3) 一般社団法人 日本地下鉄協会 HP http://www.jametro.or.jp/100/001.html http://www.jametro.or.jp/world/uk.html

(4) 本格化しつつある大深度地下利用 国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課 大深度地下利用企画官 松本隆平 運輸政策研究 Vol.8 No.4 2006 Winter

様々な願いを叶えるために

整備されると人目につかない地下空間ですが、CFKは「風土をデザインしている」 という意識を持ちながら仕事に取り組んでいます。すべてのインフラは、その地域の風土と調和して計画されるべきだと思います。

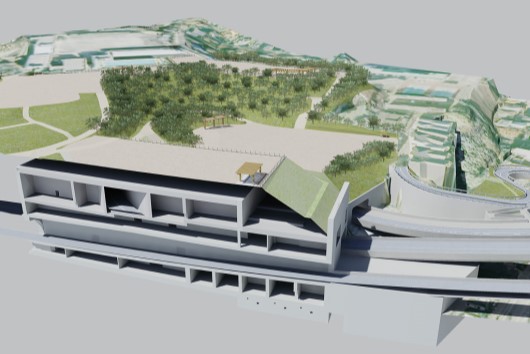

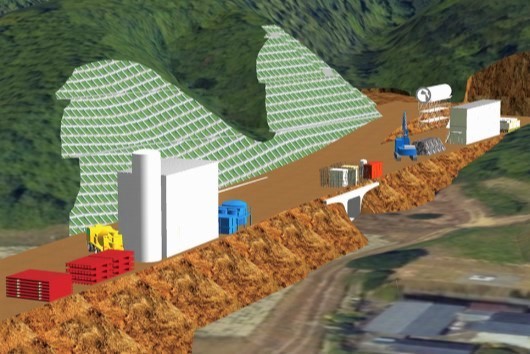

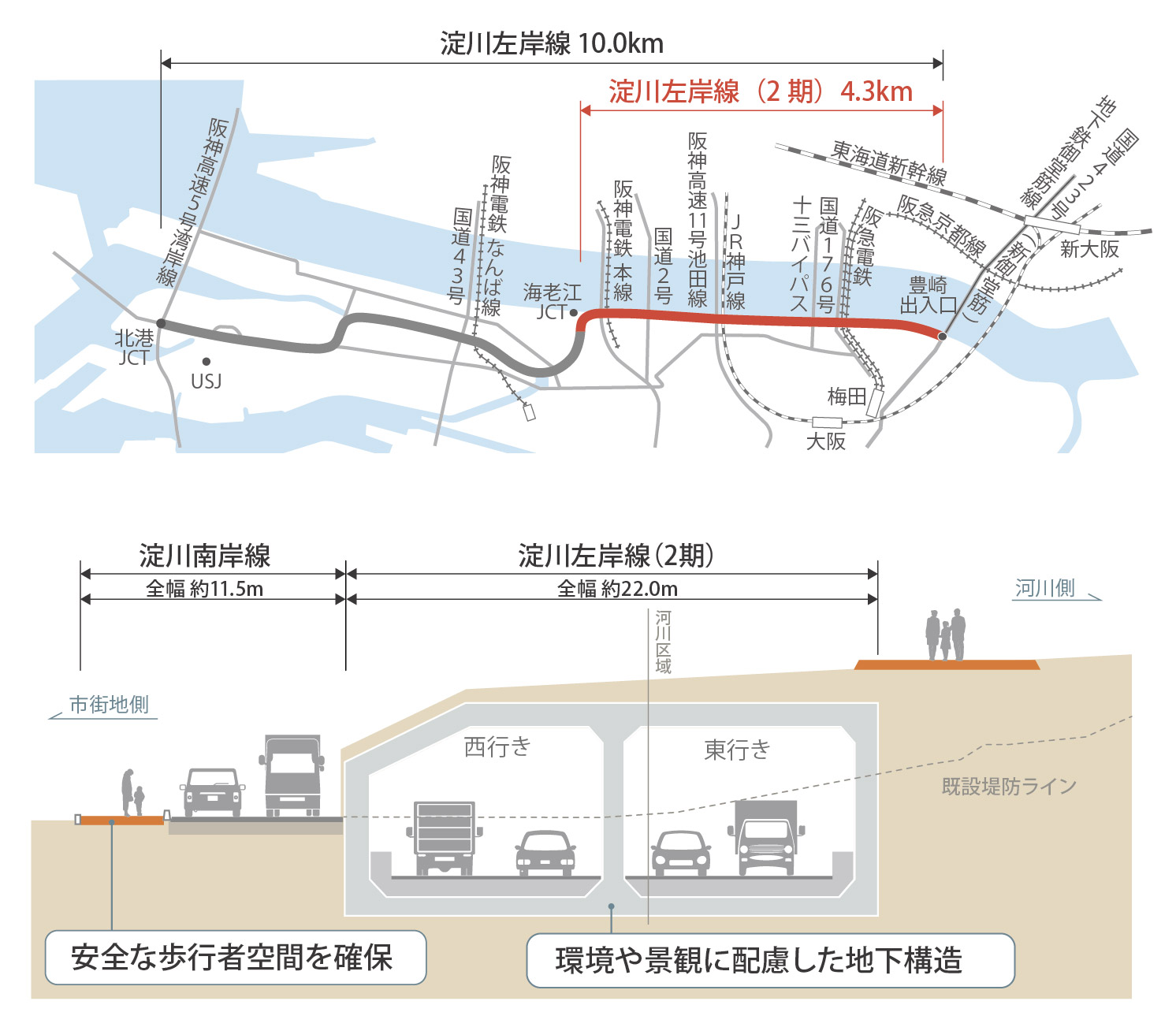

現在の都市部では、様々な人々の切実な願いを同時に叶えるために、地下空間を活用することが多くなっています。その一例として、CFKが大成建設と設計・施工JVで取り組んでいる「淀川左岸線(2期)トンネル工事(3)」を紹介します。他工区では建設コンサルタントがJVに参画していませんが、本工区は工期短縮や施工性の向上を念頭に、施工業者と協力して複数の関係者の要望を満足させる難易度の高い設計が必要でした。経験豊富な設計者としてCFKにお声がかかり参画しています。

出典:大阪市 淀川左岸線(2期)の概要 HP https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000160706.html

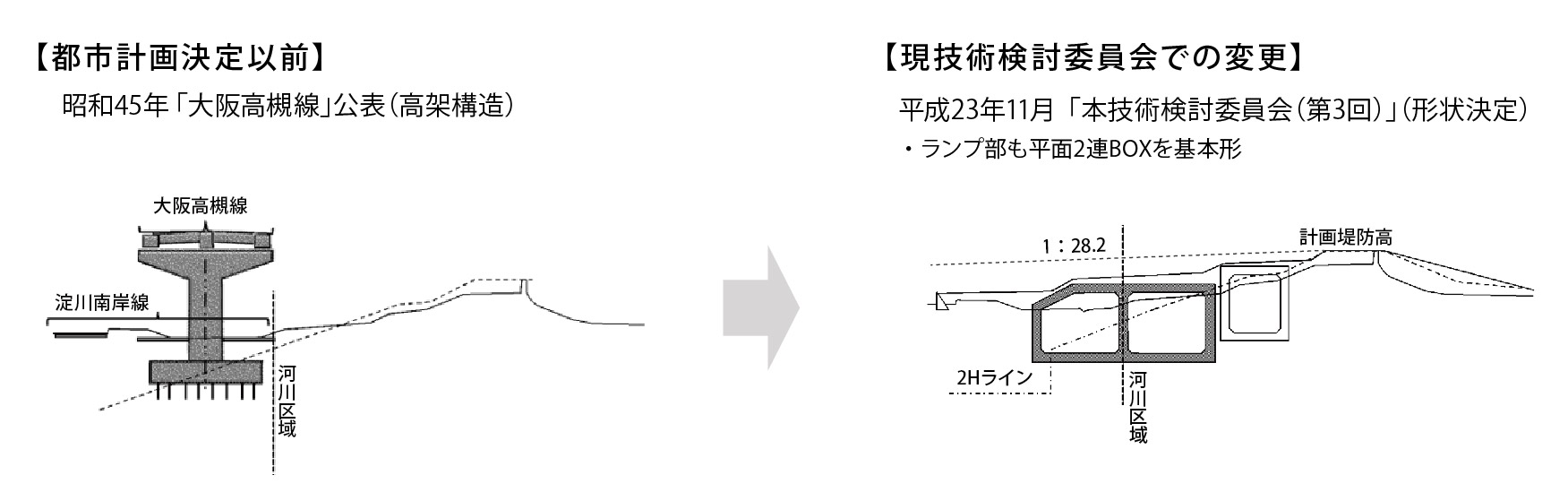

淀川左岸線(2期)の構造形式は、淀川のスーパー堤防と一体となったトンネルです。淀川は我々の暮らしを支えてくれる一方、水害などの被害をもたらしてきました。明治以降、堤防決壊などによる洪水が13回(5)あったこともあり、構造形式は都市計画決定から四半世紀以上の時間をかけて検討されました。

本工区では、堤防の安全性の確保が重要です。しかし、トンネル区間の大半が堤防定規断面(堤防として必要な断面)内に位置するという類を見ない構造形式のため、想定される被害によってトンネル周辺に水みちが発生し、堤防内部が浸食され堤防破壊の危険性が高まることが懸念されました。

そこで、淀川左岸線(2期)事業に関する技術検討委員会では、堤防機能を確保するための対応方針が検討されています。CFKはこの方針に則って、通常の盛土による堤防が有する治水機能に悪影響が生じないかを評価するためシミュレーションを行い、道路構造物の残留沈下を10cm未満に抑え、堤防との残留沈下差を極力抑制していること、堤体内浸潤面の上昇を現況の地下水流況以下に抑制していることを確認しました(6)。

様々な切実な願いを同時に叶えるために知恵を絞り、悠々と流れる淀川の風景はそのままに、大阪の再生を担う交通網が計画されました。CFKの責務は、堤内地の人々や都市トンネルを使用する利用者の安全を末永く担保する設計を行い、風土を守ることです。

出典

(5) 国土交通省 淀川河川事務所 淀川概要と歴史 洪水の記録 HP https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/know/history/flood_record/index.html

(6) 国土交通省 淀川河川事務所 淀川左岸線(2期)事業に関する技術検討報告書 HP https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/activity/comit/sagansen/index.html

これからの願いを叶えるために

利用者が変われば必要な機能も変わり、基準も変わっていきます。今の技術をブラッシュアップさせながら、未来を見据えた知識や技術が必要になってくるはずです。地下空間はどのように変わり、我々地下空間を設計する技術者はどのように変わっていくのでしょうか。しなやかにひたむきに時代に寄り添い、前を見据え、風土をデザインしていきたいと考えます。

吉田 晋暢YOSHIDA Akinobu

構造系部門

地下構造グループ

統括リーダー